青木亮作さんは考え方を方程式にする:学習のデザイン15

学習のデザイン8人目は、青木亮作さんです。

このような人です

家電、文具、生活用品などを手掛ける、現役のプロダクトデザイナーです。2011年に治田将之さんとクリエイティブユニットのTENTを立ち上げ、デザインだけでなくメーカーやストアとしてまで広く活動されています。

noteで記事も掲載しており、わかりやすく親しみやすい言葉づかいが、デザイナーのみならず多くの人から注目を集めています。

TENTの活動は実務者としてなので、教育に直接関わっているわけではないのですが、出版された本の中(ほとんどがnoteの内容)に、いくつかデザインのことを教える内容が書かれており、ここから学べることがあったので、今回紹介させていただきます。

教えている相手は、小学生、デザイン学部ではない大学生、デザインの学部生ですので、それぞれの教え方を見てみましょう。

小学生にデザインを教える

子ども向けワークショップの一場面のお話しです。

ほとんどの小学生は、デザイナーって何をする仕事の人かは分かりません。なので、最初に自分の立場で考えられる、かんたんな一言で伝えています。

「なんか嫌だな」を解決するの道具を作る人

学校とかお家のなかとかで、なんか嫌だなと思ったと思ったものを見つけて、自分なりにアイデアを描いてみて作ってみて、という試行錯誤を経てものができるのがデザイナーのお仕事だよ、と教えています。

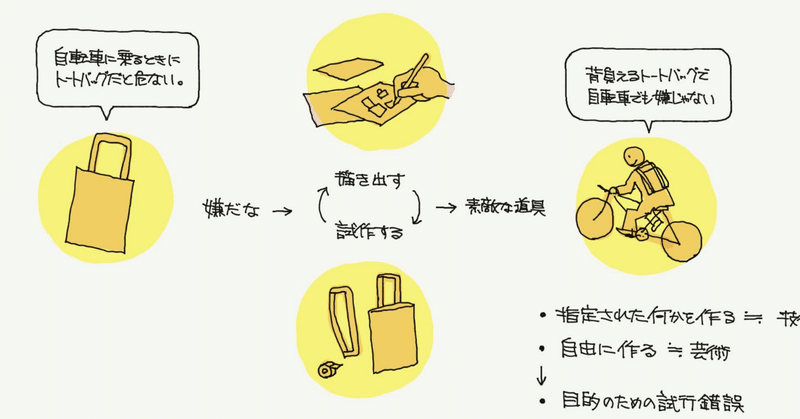

じゃあ実際にやってみようということで、ダンボールなどを使って試作品をつくってみてもらいます。一枚にまとめるとこんなながれです。

この中で青木さんは、小学校の図工の授業には「開発」がないと言っています。テーマや手順に沿って作るのは「技術」、絵を描くなど自由に作るのは「芸術」、でも目的のために試行錯誤する要素はこの2つには含まれていません。

開発というと教育や学習とは遠いように思えますが、答えのない問いに向き合うために欠かせない視点です。ちなみに僕はデザインとは「設計」だと思っていて、妄想だけで終わりではなく成立させることが大切です。開発や設計といったことを学校教育に取り入れられないかと考えます。

詳細の内容はこちら↓から。写真いっぱいで面白いです。

大学生にデザインを教える

次は、デザインではない工学部などの大学生を対象とした講義です。

大学生になると、デザインという言葉は知っているけど、はじめはほぼみんなが見た目や装飾のことだと勘違いしてしまいます。(デザインを学び始めた僕もそうでした)

そんな学生を対象に告知ポスターを例にあげて、なぜこのデザインがよいのか?の考察を通じて、

デザインはセンスやオシャレとは全く関係ない

ということを断言しています。

よいデザインは「優先順位」が表れているというお話しです。ポスターであれば一番伝えたい要素を強調して、詳しく知りたい内容や実務的な情報は弱める、といったことを意識してデザインしていることを話しています。

これは平面でも立体でも当てはまるし、空間やサービスや体験といったものすべてのデザインに当てはまる考えです。聞く相手がデザインの専門家ではないから、汎用性のあるメッセージを伝えています。

オバケ的なスキの数がついているこの記事に詳しく書かれています。

デザイン学部生にデザインを教える

最後は、デザインを学んでいる学生への講義です。

アマチュアとプロの中間に位置するので、前提知識がある人を相手に教える内容です。学生は、日々の授業や課題の中でデザインについてのあれこれを学ぶ機会は多くあるので、講義で求められることは実践です。

TENTは、デザイン画を描いて終わるのではなく、開発に関わって、販売ルートをつくって、商品やブランドを持続させることまで関わっています。ここではそれを、作る人と使う人を直接つなげる「デザイナーダイレクト」という考え方で紹介しています。

インターネットの発展のおかげで、今は個人でも少しのお金があれば、実際に量産品を試作して発表することができます。僕もこの歳になって昨年クラウドファンディングで試してみましたが、自身で見積りを取って売ってみる経験による学びはたくさんあります。

講義の内容の記事はこちら↓。

また、デザインを学び始めると、つい色気に手が出てよく見せようとしてしまいがちですが、そこをズバッと批判します。

先にロゴを決めちゃわないで

このメッセージ、80%くらいのデザイナーは思い当たるはずですよね?

次の一歩を教える

ここまで、それぞれ異なる学生に教えてきた内容を見ましたが、2つほど特徴があることに気づきました。

1つめは、まだ相手はわかっていないだろう次の一歩がわかることを講義やワークショップの目的にしていることです。例えば3者に対しては、このようなテーマを持っていそうです。

子ども → 「デザイナーって何する人?」

大学生 → 「デザインって結局何なの?」

デザイン学部生→ 「プロのデザイナーは何が違うの?」

わかっている内容ならつまらないし、先すぎる内容だと難しくて興味が持てない、最適なテーマを設定することは、相手を見てデザインすることと同じだなと多います。

方程式をデザインして教える

2つめは「じゃあそれってどういうこと?」という学生の興味に対して、1枚でシンプルな方程式や図で伝えていることです。

子ども:嫌だな → 描く + 試作する → 道具をデザインする

大学生 :目的 → 要素 → 優先順位 → 配置 → 装飾

デザイン学部生: デザイナー → デザイナーメーカー → デザイナーメーカーストア

デザイナーが得意とするスキルの1つであり、学習プログラムを考えるときに活かされる方法だと思います。

ちなみに図に落として整理する考えは自分も好きで、前に算数はどんな問題でも解き方のステップをもっておくと、何でわからなくなるか迷うことが少なくなる、といった考えをご紹介しました。

学習に活かせるデザインのスキルはたくさんありそうです。

学んだこと

たぶん青木さんは僕と年齢が近そうなこともあり、整理してまとめる思考が少し似ているなと思いました。(実力の差は抜きにして)

少し前だと、デザイナーは職人や芸術家といった印象が強くありノウハウを人に教えることが難しいように見えましたが、いまはもう少し身近な存在になっていると思います。それこそ「なんか嫌だな」に対して答えのない解決策を試行錯誤する職業であり、カテゴリは問わず関われるのが、いまのデザイナーなのではないかと考えます。

それは学習といった領域に対しても考えられるはずなので、学習のデザインといった市場をこれから試行錯誤して「学校や教育のなんか嫌だなを解決していけないか?」とあらためて思った次第です。

・・・・・

ちなみに、青木さんも竹とんぼをつくってnoteに書いていますが、青木さんほどのインフルエンサーでも、こちらの記事はスキが少なめ。

僕が書いた秋岡芳夫さんの竹とんぼの記事も、反応が少なめ。こんなに面白いのに。(いや、別に数に執着はしてないですよ)

竹とんぼは学習ツールとしても最適です。ぜひ一緒に普及していきたいものです。

デザインとビジネスをつなぐストラテジーをお絵描きしながら楽しく勉強していきたいと思っています。興味もっていただいてとても嬉しく思っています。