歯学部での勉強

これは都内の私立大学歯学部に現役で進学し、修学年限(6年)で卒業した個人の経験に基づく回想である。

※最新の情報(入試情報など)は自身で調べていただくことを勧める。

歯学部とはどんな場所なのか

前回の Note では歯学部が日本全国には27大学29学部があることを紹介した。そんな歯学部とはそもそもどのような場所なのかを説明したい。

少々語弊があるかもしれないが、歯学部とは「歯科医師(歯医者さん)の養成所」である。

歯科医師という職業に従事するには国から歯科医師免許を取得する必要がある。

歯科医師法

第一章 総則

第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

そして歯科医師免許を取得するには歯科医師国家試験に合格する必要がある。

その歯科医師国家試験を受験する資格は以下のように定められている。

歯科医師法

第三章 試験

第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。

一 学校教育法に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者

(歯科医師法第十一条の一部抜粋)

つまり歯科医師になるための第一歩は、歯学を正規の課程で修めることができる大学に入学することであると言える。

歯学部で学ぶこと

歯科医師になる第一歩「歯学部に入学する」をクリアできるといよいよ各々の大学のカリキュラムに沿って、最短6年後に受験する歯科医師国家試験のために知識・技能を習得していく。

各々の大学はすべてのカリキュラムを勝手に決めているわけではなく、歯学教育モデル・コア・カリキュラムという「ねらい」と「学修目標」が定められた聖書のようなものを基にして講義や実習が組まれている。

A〜Gまでの7つの大項目とさらに中項目、小項目に分かれ、非常に細かく設定されているが、その内容を理解して講義・実習を受けている学生、講義をしている教員がいるのか非常に疑問である。

6年間の学習ステップ

一般的な学部に通えばその修学年限は4年であるが、医学・歯学・薬学・獣医学を履修する課程の修業年限は6年である。

それでは2年間も長く何をするのか、6年の間ずっと新しいことを学び続けるのかというと、そういう訳ではない。

私の受けてきた講義・実習の大まかな6年間の流れを図に示す。

歯学部に入って歯学部らしい教科やカリキュラムに触れるのは3年生と4年生だけであった。

図に示した通り5年生では臨床実習が始まり、それに参加するためには「公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構」という団体が行う共用試験(CBT:知識の評価 + OSCE:実技・態度の評価)に合格することが条件となり、各大学はその合格を4年から5年へ進級するための要件としている。

CBT〈Computer Based Testing〉

受験者ごとにランダムの問題が出題され、5肢択一式や多選択肢順次回答2連問形式などの形式を320問を解いていくもの

プールされている問題と新規作成問題が出題され、プール問題のみが採点対象となる。

OSCE〈Objective Structured Clinical Examination〉

医療面接や基本的な診察や検査の方法、基本的技能、説明・指導、基本的臨床技能がランダムで実施され、それぞれの評価項目による採点が行われる。

CBTの結果は以下のような成績表が配られ、自分の得意分野や苦手分野を把握することに使える。(把握する程度で、この結果で一喜一憂する必要はない。)

進級の関門

1年生から2年生への進級、2年生から3年生への進級、3年生から4年生への進級、4年生から5年生への進級、5年生から6年生への進級、そして卒業要件クリアと合計6回の関所(ふるい)が設けられているのだが、太字にした4箇所が留年者が増加し特に通過が厳しい関所であった。

【なぜ留年数が増えるのか】(私の個人的な経験から考察)

1年生から2年生への進級:仮面浪人の学生が一部とそもそも親のエゴで入学させられた学生などが篩い落とされる。

2年生から3年生への進級:解剖など暗記科目が多く、大学生の一番遊びたい時期に遊びと勉強の両立ができないと篩い落とされる。

5年生から6年生への進級:病院内での臨床実習が始まり、さらに進級試験も同時行われるため、要領がよく時間を効率的に使えないと篩い落とされる。

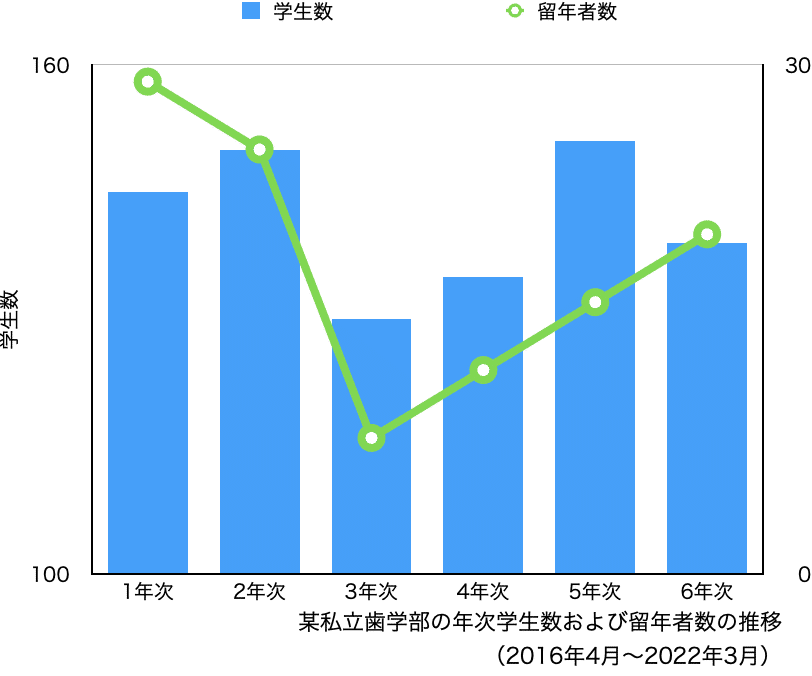

下図の緑線はその年次の最終的な留年者数を示している。

全年次の平均留年者数は18名であった。グラフをみれば一目瞭然であるが、3年次(3年から4年生へ)の進級は最も留年生の発生が少ない。これは解剖などの勉強量が多くなる2年次に、勉強の習慣がない学生を篩い落せたこと、歯学部の進級要件はシビアであることを学生が認識したことが減少に関与していると考えられる。

それ以降は学年が上がるに従って留年者数が増加する傾向がある。これは専門的な科目の増加やCBT・OSCE、病院内実習と進級試験の両立、卒業試験の難化が影響していると考えられる。

勉強とバイトの両立は可能か

歯学部は忙しく『バイトをしている時間があるなら勉強したほうがいい』という意見は少なからず耳にした。確かにカリキュラムが詰まっていて、平常試験が多く、勉強する時間を作らない留年する可能性はある。

しかし、遊びやファッションなどに使うお金はどう工面すればよいのか。

私はアルバイトを大学入学から卒業まで6年間、某コーヒーショップでしていた。アルバイトは週3-4日18-23時、最終的には時間帯責任者や社内のコーヒー試験にも合格した。もちろん各学年の進級試験、CBT、卒業試験はいずれも本試で通過している。

忙しいときや時間的に余裕がないこともあったが、結果的には勉強とバイトはできた。

限られた時間を有効に活用するスキルや様々な背景をもつ人々と共に働く上ので人間関係のスキルを身につけられるのは、アルバイトのメリットである。

余談にはなるが、歯学部に入学してくる学生の大半は両親あるいは祖父母が歯科医師か医師であり、私の友人も例に漏れず両親あるいは祖父母は歯科医師または医師であった。

歯科医師や医師という職業に就き、私立歯学部にご子息・ご息女を入学させることができる(中学・高校も私立学校の出身が多い)時点で、その家庭の経済力は一般的な水準よりも高く、子供への小遣いや仕送りは庶民(私)には理解し難い金額(クレジットカードの引き落とし口座は親のもので自由に使えるなど)で、バイトをしなくても不自由なく遊ぶことができ、勉強に集中できる素晴らしい環境の整った身分の学生もいるのだと知り、ある意味でこれも社会勉強になった。

※私の実家はサラリーマンの一般家庭です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?