福祉に関する情報集(随時更新)

※随時確認はしていますが、更新が反映されていなかったり、執筆者が間違えていたりすることもあります。利用に当たっては、ご自身で担当機関へ再確認をお願いします。

発達障害ナビポータル

発達障害ナビポータルは、厚生労働省と文部科学省の協力の下、国立障害者リハビリテーションセンター(発達障害情報・支援センター)と国立特別支援教育総合研究所(発達障害教育推進センター)の両センターが共同で運用する発達障害に関する情報に特化したポータルサイトです。(サイトより)

発達障害情報・支援センター

住居に関するサポート

「グループホームに入りたい」だけでなく「借りられる家がない」「保証人が立てられない」などについてもサポートが受けられます

厚生労働省の発達専門プログラム

厚生労働省が昭和大学と開発した、発達障害の特性に合わせたパッケージ型認知行動療法があります。健康保険で受講可能です。

支援プログラムを受けられる病院リスト

発達障害向け専門プログラムの概要

※東京都のものです

支援医療機関リストの中に、通えそうな場所があったら、直接問い合わせて受講可能か確認した上で、主治医の紹介状を持ってたずねてください。

「コミュニケーション力アップコース」(ASD向け、22回)

「計画・実行力アップコース」(ADHD向け、13回)

「ステップアップコース」(修了者向けアフターケア)

使われるテキスト

https://www.amazon.co.jp/dp/479110952x

自立生活援助について

https://plushearty-salon.com/situation/service-contents-d/

一人暮らしの障害者が使えるサービスです。

ヘルパーさんに生活の支援をしてもらうことができます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html

利用者の負担額について

障害年金支援ネットワーク

https://www.syougainenkin-shien.com/

NPO法人「障害年金支援ネットワーク」のホームページです。障害年金受給に関して、無料で相談ができます。

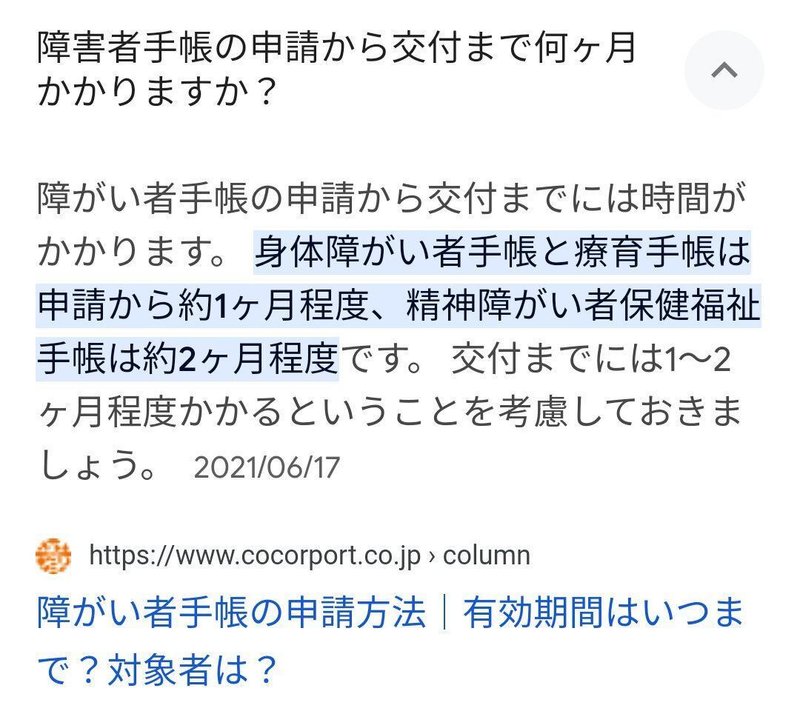

各種手帳・年金についてのまとめ

「身体障害者手帳」について。

主な申請先

・福祉支援事務所

・自治体(役所の)福祉課

主な等級判定人

・自治体より嘱託された指定医

等級は1~7級。

複数の障害を持つ方には

(各障害単独等級を)総合的に踏まえた判定が行われます。

手帳申請に必要な提出物

・申請書

・診断書

・本人写真(縦4cm×横3cm)

自治体の担当窓口で

(提出者/申請支援対象本人の)

マイナンバーカードもしくは身元確認可能なものを提示する。

精神障害者保健福祉手帳について。

主な申請先

・区や市町村役所の福祉課

主な等級判定

・(自治体)精神保健福祉センター

等級は1~3級。

通院先担当医が出来ることは

患者さん依頼の「診断書(医学的視点の意見書)」作成。

等級判定は不可

手帳申請に必要な提出物

・申請書

・診断書

・本人写真(縦4cm×横3cm)

自治体の担当窓口で

(提出者/申請支援対象本人の)

マイナンバーカードもしくは身元確認可能なものを提示。

(現時点の)療育手帳について。

主な等級判定機関

・18才未満…児童相談所

・18才以上…知的障害者更生相談所

直接の管轄は

区や市町村役所の福祉課。

軽度~重度『知的障害』と

判定を受けた者に各都道府県知事(政令指定都市の長)の下、発行。

判定基準は全国一律ではなく、自治体によっては適用範囲が

広めに設定されてる場合(※具体例…茅ヶ崎市)もあります。

療育手帳の判定基準に

受給条件として「知能指数」を重視する傾向ありますが

行う検査の種類は

判定機関所属の心理士が決めます。

知能検査ではなく

発達検査が実施されたケースもあるそうです。

「障害年金の等級」について。

SNS/臨床現場でも

「障害者手帳」等級判定と混同されてる方を散見します。

障害『年金』等級判定機関

→日本年金機構

障害の程度が重くなった場合

等級変更になる事も。

☝手帳(身体/精神/療育)も然り。

『後遺障害(保険用語)』とは?

思わぬ事故に遭遇し

医療機関で治療/加療しても

「日常生活が困難」な障害症状が

残ってしまう状態です。

(具体例の1つとして)

交通事故の後遺症で適用されるケースが多い模様です。

主な後遺障害等級判定

→自賠責障害調査事務所

実は…あまり知られてない話。

自治体の保健所にも

民間の生命保険会社にも

医師がいます。

保健所在籍の医師

→公衆衛生医師(保健所所長兼務)

生命保険の診査医

→社医もしくは嘱託医

医師同士でしか理解が困難な

実務スキルの経験則/医学的知識/情報もあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?