社会実装の成功に向け、どうやって資金を調達すればいいのかを考えてみる

デジタルヘルス分野のテクノロジーが社会実装されていく為には、さまざまな仕掛け・仕組みが必要になりますが、やはり先立つものは資金です。そこで、素人なりにこのような仕組みも考えてみました。特にヘルスケア領域に特化したモデルです。

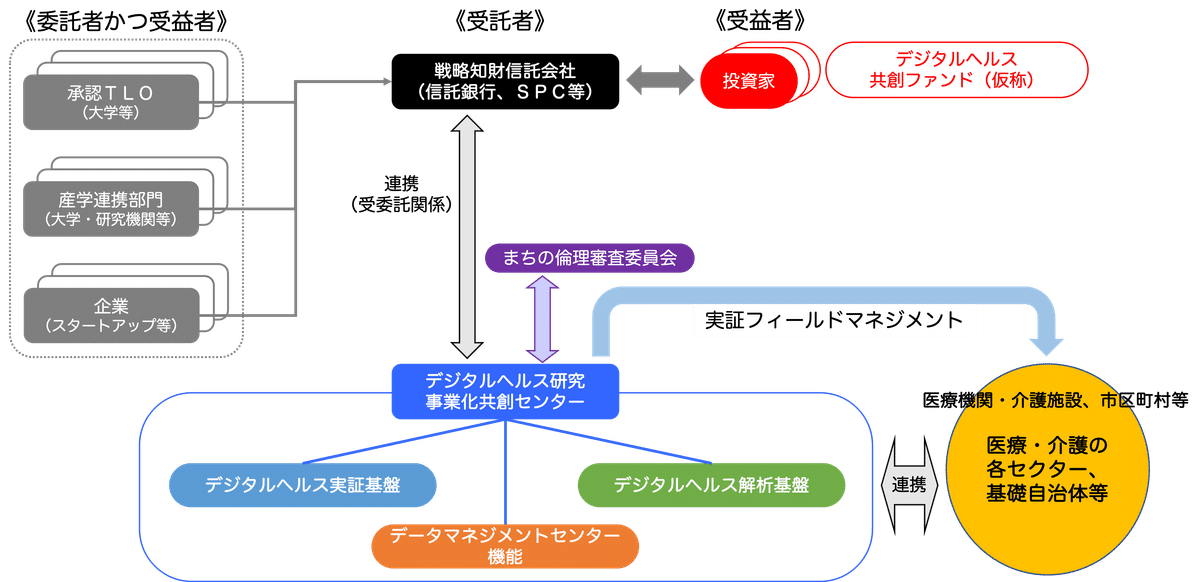

戦略知財信託会社は、複数の大学や研究機関、企業の知財や技術・ノウハウ、データセット、販路・ネットワーク力等を1つの単位(アセット)として扱います。特にヘルスケアの分野は、医療(医学)などと違い、1つの知財でビジネス(事業化)を成功させるのは難しい領域だと考えています。

また、これまでの工学部中心で展開されていたTLOや産学連携事業では、ヘルスケア領域の社会実装には無理があるとも考えています。技術の売りたし・買いたしの単純マッチングの世界では無いからです。

なので、単独大学では、自ずと限界があったのだと思います。特に大学に属する産学連携部門では、自大学のベネフィットや立場、あるいは産学連携部門自体の評価・存続が最優先になるので、複数間の大学・研究機関に渡る知財アセットが現実問題として、できないのでは無いでしょうか。(特に、誰が(どの大学が)トップに立ってプロジェクトを回すかは、さまざまな人の立場やプライド、競争意識やエゴも大きく影響してきます。)

従来型産業分野ではこれまでの方法論で良いのかもしれませんが、ことヘルスケア(メディカル領域を除く健康・介護・暮らし等の領域)では、さまざまな知見・知財・技術・ノウハウ・ネットワーク等を複合的に組み合わせて組みたたてることが必要であり、これができないと事業成功には至らず、万年ベンチャーとか、万年スタートアップみたいな企業が量産されるだけです。

そうした意味でも、そういった機能を発揮するセクターが求められ、仮称ですが、デジタルヘルス研究事業化共創センターの役割になります。実証基盤、解析基盤、データマネジメント等の機能を合わせ持ったセンター機能が必要になると思います。どの大学や研究機関にも属するものではありませんし、属してはダメだと思っています。

そしてこのセンターが実市場(医療機関・介護施設・地域在宅・自治体等)と深く関係を構築し、ビジネス創出・展開プラットフォームとして新しいテクノロジーを社会に実装していくエンジン機能となると考えています。

さらに、フィールド実証をする際に必要になる倫理委員会にしても大学内部に固有のものを使用するというのでは、複数の大学・研究機関や企業、そして地域が一体となった実証プロジェクトを審査するのは難しいと思われますので、「まちの倫理委員会」みたいな機能も合わせて必要なのでは、とも思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?