「科学」は誰のものか Open Accessと市民サイエンティスト

大学を卒業して久しい筆者が、サラリーマンとして週末にサイエンスを嗜むにあたって、事あるごとにぶつかり悩む壁がある。それが、表題にある「オープンアクセス」の問題だ。

「科学」はタダではない。実験設備、試薬等から始まるラボの運営費、大学によっては居室の光熱費も実費。筆者が学生時代を過ごしたラボでは、真夏でも節約のために居室のエアコンは原則つけられず、ただ根性でひたすら耐えていた。地球のためではない、ラボの運営費がもったいないからだ。当然、快適な温度でエアコンを全開にして良いのは、大事な大事なアフリカツメガエルがいる飼育室のみ。今でこそ良い思い出だが、人間より実験動物の方がはるかに大事にされている光景は、世界中の生物系ラボの共通認識ではなかろうか。話が逸れたが、この世界で「科学をする」ためには、これらの日常的な運営費に加えて、何より、研究者自身の人件費もかかってくる。

日本では(特に生物系では)ポスドク問題などが騒がれて久しいが、厳しい競争を勝ち抜きやっとの思いでパーマネントの教授職を掴んだかと思えば、次は一生ラボの資金繰りに頭を悩まさねばならない。それは小さい頃に思い描いた、純粋に好奇心だけを追求する「科学者」とはかけ離れた存在だ。あの頃の未来は光り輝き友は永遠だと思っていた、ハズである。

実際、基礎研究になればなるほどビジネスとしての応用可能性は正直未知数であり、一部のトップラボを除き、投資に対するリターンが厳密に要求される民間の資本などとても投入できるはずもない。結果、日本だけに限らず世界の常識として「基礎研究」は莫大な税金と寄付金で賄われているのが現状だ。

現代社会においてさえも斯様についてまわる科学とカネの問題について、そう言えば昔はどうだったのであろうか。特に科学の勃興期はいかにして支えられていたのか、興味がでてくる。ここで、wikipediaの「科学者」の項目を覗いてみたい。

"(中略)16-17世紀、ヨーロッパで科学革命と呼ばれる近代科学成立の動きがあったことや、自然哲学研究のための学会やアカデミーが成立し、そこに集った人々が様々な活動をしたことで、初めて自然哲学者には、他の哲学者とは何かしら異なった役割があることが理解されるようになった。だが、その科学革命の後でも自然哲学者たちは自然哲学そのもので収入を得ていたわけではなく、他に生計の基盤があった。例えば、元々広大な領地を持つ貴族の生まれであったり、大商人であったり、聖職者等としての生活基盤を持っていたりしており、つまり現在で言うところのアマチュア・サイエンティストであり、彼らにとって自然哲学は知的好奇心を満たす趣味としての性質を持っていた。"

そう、科学とはその昔、貴族の遊びだったのだ。ニュートンもライプニッツも貴族階級であり、メンデルも本業は牧師だ。彼らは生きることに何不自由しない精神状態で科学に耽っていたことになる。よく考えると(よく考えなくても)それってズルくないか?無論、例外もあろうが、少なくとも心の余裕が科学的な思考と豊かな発想を生む土壌となっていることは間違いないだろう。今日明日の生活を心配しながら科学的な営みなど、できようハズも無い。だからこそ、生きることに苦労しながらも素晴らしい科学の営みを記した、ファラデーの「ロウソクの科学」は美談として今日でも世界中の人々に感動を与えてやまないのだろう。

科学たるもの万人のためにあるべしーーー。誰が言ったか知らないけれど、(というかこんなことを言った人がいるのか知らないけれど)理想として、科学をそのように捉えている人は多いと思う。もちろん筆者もその一人だ。だが現実は、そのような価値観を共有すると信じていた筆者の大学の同期の輩達でさえも、大学を卒業し民間製薬会社に就職した途端、自分達が今やっている研究については「社外秘だから言えない」とつっけんどんになった。残念極まり無いが、科学をビジネスとしてとらえ生きていくことを考えれば、仕方のないことなのかもしれない。

話がだいぶ逸れたが、そのように苦労して研究者たちが自らの発見を一字一句いたるまで気を使いまとめ上げた論文についても、最後には、ジャーナルに掲載するための「投稿料」が発生する。一説によれば、Natureに投稿するためには日本円にして50万円以上の投稿料がかかるようで、これも決してバカにならない。というか、今日の本題はここだ。

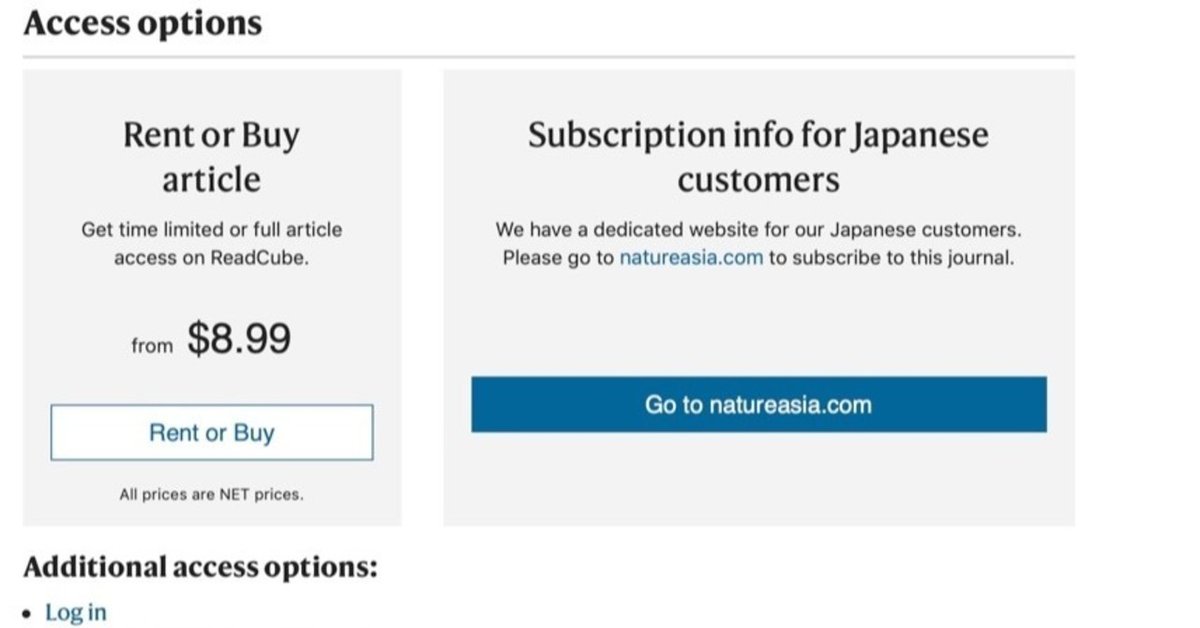

調べてみると、現代科学におけるこの「出版ビジネス」については洋の東西を問わずそれなりに批判はあるようだ。論文審査の根底を支えているピアレビュワーに対しては、いわゆる「科学者の善意」に甘え大した報酬も支払わないくせに、投稿者へは投稿料を要求するのはもちろん、読者からも購読料を徴求する。このような出版社の営利行為を非難する意見は世に少なくない。例えば、年間契約をしているわけでもない筆者がNatureのページを覗けば、今週号のNature に掲載されている1つのArticleを読もうとした瞬間に$8.99を要求される。現代科学に触れたければカネを払えというわけだ。カネがなければ、自らの発見を世界に報告することも、世界の発見を知ることもできない。

古典的な学問であればあるほど、このしがらみに固められてしまっているようで、逆を言えば、新しい学問分野ほど、この現状に抗う動きもあるようだ。

例えば、もう2年前にはなるが、AI分野の研究者達が、Natureをボイコットする動きがあったと聞く。詳細は下記記事を参照したい。

https://www.enago.jp/academy/researchers-boycott-new-nature-journal/

"(中略)研究者たちは、Nature Machine Intelligenceへの投稿はもちろん、論文審査や編集への参加も拒んでいるのです。その理由は、同誌が、論文掲載費や論文購読料を請求する従来型のジャーナルであることです。購読料を支払うことのできない学生や研究者が最新の知見にアクセスできなくなることにより、分野全体の発展を妨げることになりかねない――。学術雑誌のオープンアクセス化の流れに逆行するとの意見に加え、この新しい分野ならではの懸念もあるようです。"

ここで最初の疑問に立ち返る。現代社会において、「科学」は果たして誰のものなのだろうか。科学者のものか、出版社のものか、為政者のものか、資本家のものか、それとも世界市民のものか。

誤解を避けるため、ここで言う「科学」は「科学的成果」のことではないことは明記しておきたい。「科学的成果」に対して、然るべき権利者に対して、然るべき報酬が支払われるのは当然のことであり、それこそ科学で生計を立てる「科学者」にとっての死活問題だ。ここで筆者の述べたい「科学」とは、世界の真実そのものであり、「この世界はこうなっている」ことを見出したその発見そのもののことだ。これって、できれば人類の共有知であって欲しいと思うのは、驕りなのだろうか。

生命科学系のトップジャーナルの1つであるCellは、刊行から1年以上経過すると、すべてアーカイブとしてOpen Accessで公開される。wikipediaの「オープンアクセス」の項目をみると、"2007年末にアメリカ合衆国で、アメリカ国立衛生研究所 (NIH) から予算を受けて行った研究の成果は、発表後一年以内に公衆が無料でアクセスできる状態にしなければならない、ということが法律で義務化されたのをはじめ、世界各国で対応が進められている。"だそうだ。有名なところで言えば、"arXiv"のような動きもある。確かに、冒頭述べたように、基礎研究であればあるほど、その原資は税金の占める割合が大きい。大した額ではないことは百も承知しているが、納税者の端くれである筆者としては、少なくとも、公的資金による科学については市民に公開してくれるとありがたいのは事実だ。

どれくらい違法性があるのかは知らないが、"Sci-Hub"のように、本来有料である論文をFreeで公開するような、いわゆる海賊論文サイトもあるらしい。訴訟にもなっているようで、この行為が褒められたものでないことについてはここでは述べないし、すべての科学論文がOpen Accessになることが本当に正しいかどうかは正直わからないが、少なくとも世界市民に、科学論文へのOpen Accessを望む思いが存在するその証左にはなるのかもしれない。

現代の科学者達へ、その偉大な努力に最大級の敬意を払いつつ、Open Accessで世界中の市民がその科学に触れられる世界。筆者も市民サイエンティストとして、可能な範囲で、今日も生命科学の深淵を覗いてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?