釣り人語源考 月読命

釣り人にとって「潮」はとても大事である。

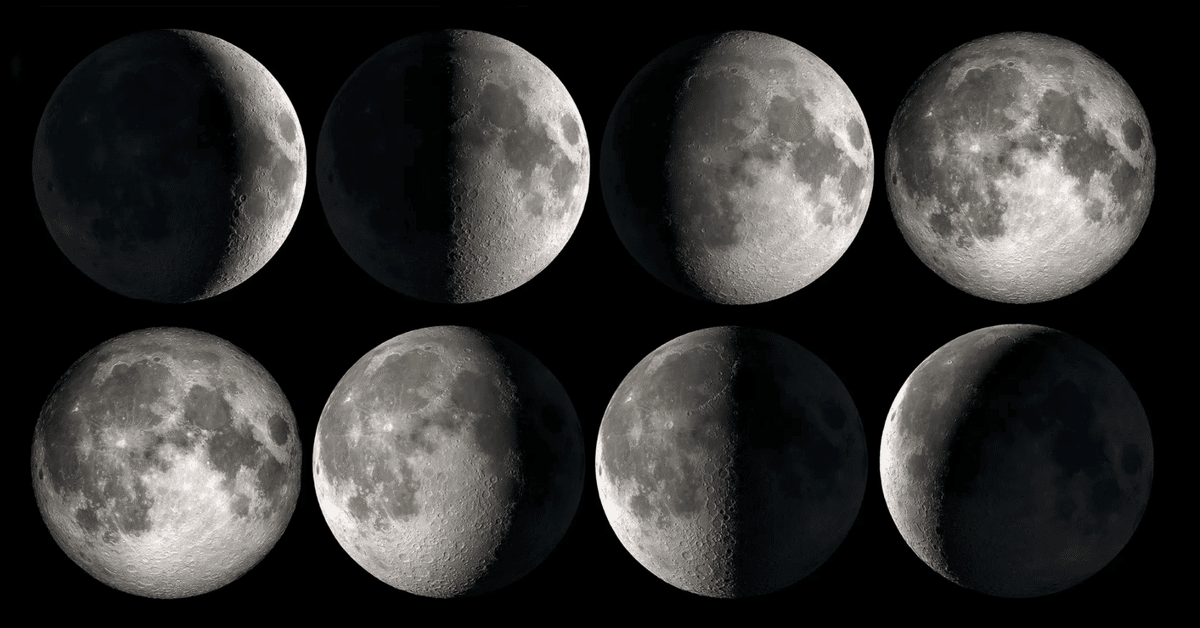

今日は大潮なのか、それとも小潮なのか。新月なのか満月なのか。

アジングやらメバリングなどなど、主に夜に堤防の常夜灯なんかで楽しむライトゲームでは、月夜だとあんまり釣れないとか、潮流がほとんど流れない長潮若潮では釣れないとか、かと言って大潮だと潮流が不安定で釣れないとか、色々な御託を駆使して釣れない言い訳を模索している。

しかしそうは言っても昔から「潮周り」というのは餌釣りであっても漁師さんが行う網漁であっても、昼でも夜でもとても重要であって、漁業をするならば必ず「潮周り」というのは頭に入っていなければ満足に獲物を得る事はできない。

漁場によって、特に東西に離れれば満潮や干潮の時刻は変化する。

今日はだいたい何時に満潮の潮止まりなのか。網を入れても流されなくて大丈夫な小潮はあと何日後なのか。船が港に入れなくなる干潮までに帰られるのか。

こんな重要な事柄を、各地の港や島や漁の場所ごとに覚えておかないというのは大変だ。

潮周りを覚えないといけないのは漁師や釣り師だけではない。

古代の日本、縄文時代から近世に至るまで物資を僻地へ輸送しようとする人、都へ献納を運ぶ役人、地方へ赴任する役人や防人、軍兵を乗せ敵地に向かう将などが船や乗組員を手配して利用したわけだが、その時にその地方の潮周りをよく分かった「水先案内人」を雇って安全に航海していたはずだ。

「新月まわり・満月まわり」それぞれ若潮から始まり中潮・大潮から中潮・小潮を経て長潮で終わる。「潮周り」を覚える事というのは必須の事象であったのだ。

漁業や海運が基盤であった古代の日本では、月の満ち欠けによる「太陰暦」の方が有益だったのではないか。

『魏志倭人伝』によると「倭人は春になれば種を蒔き、秋になれば収穫する。暦の類が無い。」と報告されている。

農業では正確な太陽暦に基づく厳密な日付はそんなに必要ではない。身近な動植物の動向…サクラが咲くとかウグイスが鳴くとか、「生物カレンダー」に従う方が季節の誤差に合わせた農作業となる。逆に厳密にしてしまうと遅霜や長雨などにやられてしまう。

巨大な岩に節理にそって出来る真っすぐな割れ目が、偶然にも春分点・秋分点に太陽が昇る方向を指し示ていたなら、それは太陽石として信仰しカレンダーとして利用するだろう。非常に簡単だ。

しかし古代の漁業や海運業の人々にとっては正確な「潮周り」が分かる太陰暦が必要であるのだ。

しかしながら日本では江戸時代まで「太陰太陽暦」が使用された。現代でも「旧暦○月○日」と参考される。

月は地球を公転していて、その周期は「29.5306日」である。これを一月として、12月を1年(1太陰年)とする。

すると「354.3671日」が一年だ。

30日の月を6回と29日の月を6回にして1年にすると354日となるので、0.3671日ずつずれるので約3年に一回29を30にする「閏年」が必要だ。

さらに1太陰年は1太陽年に比べ、「365.2422 - 354.3671 = 10.8751日」少ないので、一年で約11日ずつずれる。そのため太陽年の季節と調整する「閏月」を約3年に一回挿入する。もちろん太陽暦の約4年に一回の閏年も必要だ。

このように太陰太陽暦は非常に複雑なので、中国暦や和暦を管理する古代中華王朝や日本朝廷では「天文博士」や「陰陽博士」を設置して月や天体を観測し太陽の方角日時を記録しなければいけない。「暦」というのは国家として基本的なプロジェクトなのだ。

しかし計算が複雑な太陰太陽暦に対し「純粋太陰暦」ももちろん存在する。現代では「イスラム暦」が純粋太陰暦である。

おそらく古代日本では、百済や南朝時代の晋や宋から博士や暦法が渡来してくるまで、太陽暦と純粋太陰暦が併用されてきたのではないか。

太陽年は「干支」によって計算し、日々の仕事は潮汐が簡単に予想できる純粋太陰暦を使用する…という具合だ。

月が新月となる「朔」を観測するのは素人でも容易であるので閏年の計算も庶民でも簡単に出来るから非常に便利だったのではと想像する。

縄に結び目を作って日数を数えていく。15個の結び目となると次の縄。

三本の縄となると最後は14個の結び目。

そして新月の時にきちんと合っているか確かめる。

三年ごとに閏を追加することもよく知っていただろう。

さらに「潮周り」は古代日本人の「死生観」に深く影響している。

女性の月経周期は28日であるし、妊娠の期間は「十月十日」とされる。赤子が産まれてくるのは潮が満ちる時で、老いて息を引き取る時は潮が引く時であると伝える。

「数え年」でいうと、人は母の胎内で命を宿した時がスタートで、老いて最後の息が尽きるまでの時間を、何回「潮周り」したのかが「寿命」だとしたのだと思う。

『日本書紀』に記される歴代の天皇の崩御された年齢が異常に高齢であることはご存じであろう。

例えば実在が確かであるとされる第10代崇神天皇の崩御年は「120歳」である。

これまでの学説では「二倍暦」というものを想定してきた。

しかしその二倍暦の証拠は文献や伝承には何も存在しなく、そもそも「春分から秋分まで1太陽年、そして秋分から春分までをまた1太陽年」とするのはとても不自然だ。古代人とはいえ脳は一緒。1太陽年は大体365日とするのが当たり前だろう。

更に古事記では「崩年干支」が記述されていて、それは明らかに暦法どおり365日の一年で計算されている。

おそらく古代日本では、人が生きた年数は純粋太陰暦に基づく「潮周り」を数えたものであったのではないか。

「1朔望月 = 29.5306日」であるので、「1潮周り = 29.5306 ÷ 2 = 14.7653日」が1月で、1歳は「14.7653日 × 12月 = 177.1836日」となる。

潮周り暦120歳を太陽暦に直すと、「120歳 ÷ (365.2422 ÷ 177.1836)= 58.2134歳」となる。

胎内期間をも考慮すると、胎内の「十月十日」というのは太陰太陽暦の補正で10日を足しているので、普通に補正を省くと「月経周期日29.5306日 × 10週 = 295日」を足さなければならないので 、潮周り暦120歳は「120歳 - 295日」となり、57~58歳が崇神天皇の実際の崩御年ではないか。

「歳」と「才」を使い分けたり「数え年」が古代は差異があったりと色々あやしい矛盾点が記紀をはじめ古文書にはあったが、海での活動と人間の寿命だけ使用する「潮周り暦」があったならば解決する。

「月読」とは「潮周り」と、「何歳で亡くなったか」を数えたことを表した言葉ではないだろうか。

月読命は一書に「滄海原の潮の八百重を治すべし」と命じられたとされる。

日本書紀を編纂するときに、日本の歴史で都合の悪い事実を削除しつつ、古事記や他の書物などに残された過去の天皇の崩御年や崩年干支や立太子した御年はそのまま採用することとなったと思う。すると崩御年だけ約二倍の寿命であるのであらゆる矛盾が出てきた。そのため日本書紀には天皇の活動が一切記録の無い年次である「無事績年」が挿入されてむりやり紀年が延長されたのだろう。そして校正されず未完成のまま日本書紀は上奏されたのではと想像する。

非常に参考となるYouTubeチャンネルのリンクを貼ります。

「古代史新説チャンネル」

「燃え盛るように熱い日本古代史」

釣り人語源考 月読命 その2「潮周り暦」へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?