ReFiでカーボン・クレジット市場はどのように変わるのか?NFT化される環境価値

こんにちは、Decentierでリサーチャーをしている聖・マーくんです。

2023年10月11日、東京証券取引所が二酸化炭素(CO2)の排出量を取引するカーボン・クレジット市場を開設しました。まずは日本政府がCO2削減効果を認定する「J-クレジット」を対象に、企業間の排出量取引を活発化する狙いがあります(詳細は記事参照)。

金融市場で注目されたこのニュースはweb3とは関係のないように思われますが、実はweb3の世界でも「Regenerative Finance(ReFi)」と呼ばれる分野で環境問題に対する様々な取り組みが行われています。

そこで今回はReFiの中でもカーボン・クレジット市場との関係に焦点を当てていくつかの事例も紹介しながら今後の展開について考えたいと思います。

カーボン・クレジット市場が抱える非効率さ

カーボン・クレジットは企業間でCO2排出量を融通し合う役割を担っており、CO2を過剰に排出してしまう企業はクレジットを購入し、逆にCO2削減に取り組む企業はクレジットを売却して利益を得ることができます。

しかし、クレジットの取引は不動産の登記情報などと同様に特定の認証機関の登録簿で中央集権的に管理されており、デジタル化が進む今でも、クレジットの発行から取引、オフセット(活用)までのやり取りが非効率に行われています。

日本政府が管轄するJクレジットを例にそれぞれの手続きについて見ていきましょう。

カーボン・クレジットの発行

企業がJクレジットを発行する時は、どのようなCO2削減事業を行うのかについて専用の事務局に登録を申請する必要があります。申請企業は数十ページ以上にもわたるプロジェクト計画書を提出し、その内容を独立した第三者機関が精査し、その報告書をもとに認証委員会が審査して登録がされます。

プロジェクトの登録後は計画通りにCO2が削減されているのかをモニタリングする必要があります。ここではCO2削減量を正しく測定できているかが大きな問題になり、第三者機関によって現地調査を含めて様々な項目と測定手法などが精緻に評価されます。その報告書を見て同じく認証委員会がプロジェクトの妥当性を承認してようやくCO2削減量に応じたクレジットを発行することができます。

クレジット発行時におけるCO2削減量の測定方法やその認証基準については、制度ごとに一定のルールは決められているものの、制度や国をまたいだ国際的な基準が存在していません。そのため現状はJクレジットも日本国内でのプロジェクトに焦点を当てており、国際的な相互運用性は確立されていません。

カーボン・クレジットの取引

次に企業がJクレジットを売買する時は、①売り手が事務局の専用サイトに売り出し情報を掲載して買い手を募るか、②掲載後6ヶ月を超えたものについては事務局の入札販売を通じて売却するか、③オフセットプロバイダーと呼ばれる仲介者に販売を委託するかのいずれかになります。

複数の選択肢があるように思われますが、どの場合であっても最終的には当事者間の相対取引でクレジットを売買することになり、譲渡するクレジットの量や取引価格、支払い条件、その他条項を定めた契約書を個別に締結することになります。

相対取引後、Jクレジットの売買の当事者が事務局へ取引内容を報告し、その内容の正確性を検証した上で、事務局が管理する登録簿でクレジットの保有者情報や残高、取引履歴などが記録されます。

このようにJクレジットは企業がシステム上で直接取引することができず、オンライン取引が普及している海外とは違い、契約書ベースのアナログな取引が今でも行われています。その遅れを取り戻す第一歩として、東京証券取引所がカーボン・クレジット取引所を開設しました。

カーボン・クレジットのオフセット

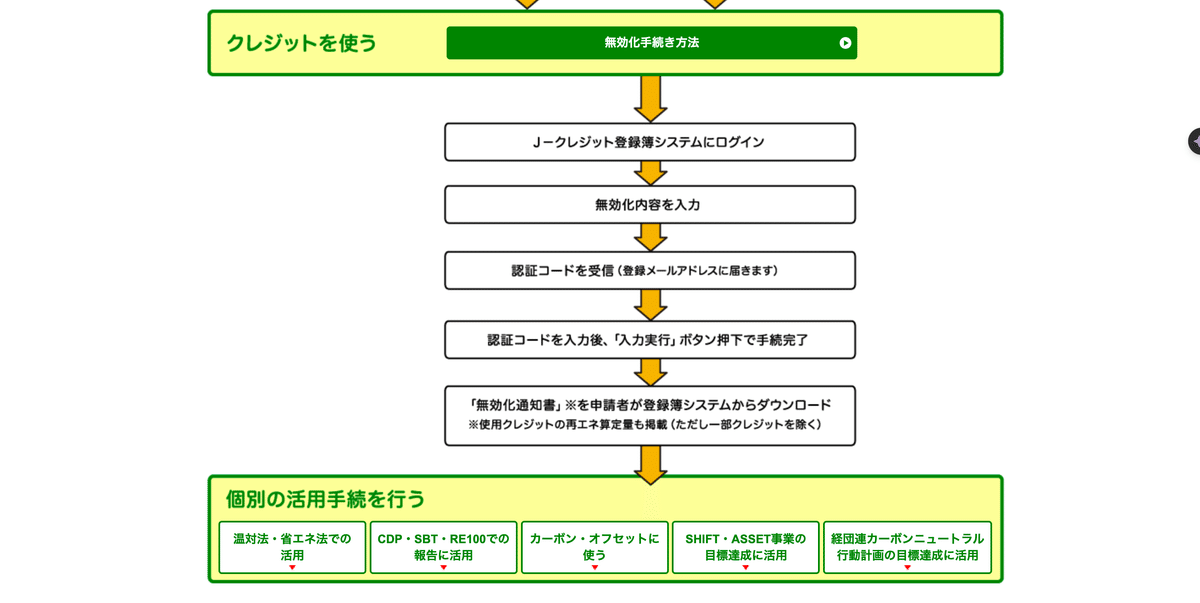

最後に企業がJクレジットを実際の権利として活用する時は、その方法に応じてクレジットを無効化する手続きを行う必要があります。クレジットの保有者が事務局に対してオフセットの申請を行い、事務局がそれを確認して無効化証明書を発行します。

この時、事務局はクレジットの二重利用を防ぐために登録簿においても当該クレジットの無効化を記録します。一度無効化されたクレジットは当然ですが再度市場に出回ることはありません。

一方、企業はクレジットの無効化証明書をもってオフセットしたことを自社のCSR報告書やウェブサイト、商品ラベルなどの形で公表し、環境への取り組みを対外的にアピールすることができます。

しかし、先ほども述べたようにクレジットに関する基準が国や地域によって異なっているため、オフセットの証明書に対する評価が必ずしも一致しないという問題があります。

このようにJクレジットは発行、取引、オフセットの手続きがシステムで完結しておらず、その都度、企業と事務局が書類やフォームでやり取りし、その内容に応じて事務局が登録簿を書き換えています。その際にはクレジットの認証や取引、評価に関する透明性の問題が存在しています。

ReFiでカーボン・クレジット市場の基盤を整える

さて、日本のカーボン・クレジット市場の問題が山積みであることは上述の通りですが、ここからはそれらをweb3の技術で解決しようとするReFiの取り組みについて紹介します。

ReFiとは再生金融を意味し、DeFi(分散型金融)の仕組みを地球環境問題の解決のために応用したものを指します。言い換えれば、ブロックチェーンがもたらす取引の透明性や信頼性を活かし、環境価値の取引を安全かつ効率的に行えるようにしようという試みです。

具体的な事例をもとに詳しく見ていきましょう。

SOMPOホールディングス

SOMPOホールディングスはGincoと共同でNFTやDAOを活用したカーボン・クレジットの創出と流通に関する実証実験を開始しました。期間は2023年6月から9月までの約4ヶ月間。カーボン・クレジットを発行する際のCO2削減証明書や、その購入履歴証明書、オフセット処理の実施証明書としてNFTを発行し、NFTの活用可能性を検証するとともに、各種証明プロセスにおける透明性と分散性を担保するためにDAO型のガバナンスモデルの実現可能性を検証しました。

伊藤忠テクノソリューションズ

伊藤忠テクノソリューションズは2023年6月に新潟大学と共同で農地におけるCO2放出量の正確な測定やデータの可視化に関する実証実験を開始しました。その中でCO2削減に貢献した生産者の活動実績をNFT化して証明し、NFTマーケットプレイス上でカーボン・クレジットとして取引できるかを検証しています。技術検証の後は、大規模エリアでの将来的なCO2削減量や、NFT取引の市場規模と経済効果の予測なども行なう予定です。

KlimaDAO

KlimaDAOは環境活動家とweb3開発者らが集まる自律分散型組織です。現実世界のカーボン・クレジットを1トン=1NFTで紐づけて発行し、企業と個人を問わず、誰もがクレジットを取引できるNFTマーケットプレイス「carbonmark」を提供しています。サービスページによれば、これまでに数百の環境プロジェクトから2000万トン以上のカーボン・クレジットが検証され、40億ドル以上が取引されているそうです。

これらの事例を見てみるとカーボン・クレジットをNFT化する取り組みが目立ちます。これは、クレジットでは1トンあたりのCO2排出権に紐づいて一意の識別情報が付けられることが多いため、データに対して一意の識別情報を付与するNFTの技術と相性が良いためです。

クレジットは識別情報によって発行元やプロジェクトの詳細、CO2削減量などの情報が管理されていますが、これらをブロックチェーン上で管理することでクレジットの認証作業を公正に行うことができます。

またNFTであればウォレットを通じて自由に移転できるため、企業間でクレジットの取引を効率的に行えるようになり、その取引履歴もブロックチェーンで簡単に追跡することができます。

クレジットをオフセットする際も、NFTによって対象クレジットの情報を参照し、それと紐づくNFTをバーン(償却)することを条件に無効化証明書を発行することができます。

このようにクレジットの一連の取引をNFTとしてブロックチェーン上で管理することで、クレジットの認証、取引、評価に関する透明性の問題が解決されることが期待されています。また、国ごとに別れているクレジットの基盤をブロックチェーンで統一することによって、クレジットの相互運用性を確保しようという狙いもあります。

今では日本のJクレジットは国内だけの制度として運用されており、企業が海外のクレジットを購入することも認証基準や品質などの観点で容易ではありません。これらの問題はカーボン・クレジットに関する国際的な枠組みや協定を強化しないことには解決されないかもしれませんが、そのための技術としてReFiは大きな注目を集めています。

ReFiでカーボン・クレジット市場の対象を広げる

先ほどはReFiがカーボン・クレジット市場の取引および認証の基盤になるという話をしましたが、その上でクレジットを取引する対象を広げる可能性も秘めています。

今では企業が環境への貢献をアピールするためにクレジットを売買しており、それがNFTやブロックチェーンの技術で取引しやすくなることによって、より多くの企業が市場へ参入することがまずは期待できるでしょう。

注目すべきは、ReFiによって個人のカーボン・クレジット市場への参入も促すことができるということです。「値上がり目的以外に個人が環境価値に投資する意味はあるの?」と大半の人が思われるかもしれませんが、NFTを応用すればクレジットに様々なユーティリティを付与することが可能です。

Ecosapiens

EcosapiensというReFiプロジェクトは企業が保有する認証済みのカーボン・クレジットを単にNFT化するだけではなく、アートやコレクションに変えて市場に流通させようとしています。個人とすればクレジットをデジタル作品として保有している感覚になりますし、企業にとってもNFT販売によって環境への関心度の高いユーザーを特定し、さらにはクレジットの購入者に対して報酬や特典などを与えることができます。

SINRA

国内においてもSINRAというReFiプロジェクトが1トンあたりのJクレジットなどをNFT化し、蝶のジェネラルアートとして個人でも取引できるクレジット市場を構築しようとしています。NFTは環境貢献活動の証明としてだけでなくコミュニティへの参加権としても機能し、今後は地域イベントへの参加など企業のオフセットに代わるユーティリティが個人向けにも追加される予定です。

このようにReFiの世界では、CO2削減の証明でしかなかったカーボン・クレジットをトークンあるいはNFTの規格に落とし込むことで、ブロックチェーン上の様々なアプリケーションやリアルなサービスと連携できるようになります。少し先の未来かもしれませんが、クレジットをブロックチェーンゲーム内での環境エネルギーとしてユーザーが消費するなどの設計も将来的には考えられるのです。

ただし、個人がカーボン・クレジット市場へ参入する際に、そのお金が環境プロジェクトを行う企業に入らず、他のサービス業者に入っては本末転倒です。また、それによってオフセットしたい側の企業の調達コストが上がってしまい不利益を被る可能性もあります。この辺りはReFiが発展する中でどう対処すべきか議論されることでしょう。

これまでカーボン・クレジット市場とReFiについて見てきましたが、市場としても技術としてもまだまだ発展途上であることは否めません。しかし、web3の世界では非金融領域を含めたあらゆる資産がブロックチェーン上で取引されるようになり、個人には馴染みのない環境価値もその対象となっています。

Decentierでは環境やエネルギーの分野におけるweb3技術の活用に関しても相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ビジネスのご相談や取材のご依頼など、当社へのお問い合わせはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?