未来の広告の在り方「トークングラフマーケティング」を理解する

こんにちは。

リサーチャーのmitsuiです。

この記事では、次世代の広告の在り方として注目を集める「トークングラフマーケティング」について、その背景から深掘り、可能性を考察します。ぜひ最後までご覧ください!

トラッキング禁止やCookieの廃止など、広告規制の現状

デジタル広告業界は、個人のオンライン行動を追跡し、ターゲット化することで、ユーザーに関連性の高い広告を提供してきました。しかし、この方法はプライバシー懸念を引き起こし、多くの国で規制の対象となっています。EUのGDPRのような法律はオンラインプライバシーへの意識を高め、同様の規制が世界中で見られるようになりました。

この変化の中で、AppleのiOSアップデートがユーザーのトラッキングを制限し、広告主が従来の方法でターゲティングすることを困難にしています。これにより、広告単価が高騰し、効果的な広告配信がより難しくなっています。さらに、GoogleがChromeブラウザでの第三者Cookieのサポート終了を発表したことも大きな衝撃を与えています。第三者Cookieはユーザーのブラウジング行動を追跡し、パーソナライズされた広告配信に不可欠でした。その廃止は、広告主と出版社に新たな戦略を求めることになります。

これらの状況は、プライバシーを尊重しつつ効果的なターゲティングを可能にする新たな手法の必要性を高めています。次の段落では、「トークングラフマーケティング」という新しいコンセプトに焦点を当て、その概要と将来性について掘り下げていきます。この新しいアプローチは、広告業界に新たな方向性を示す可能性があります。

ブロックチェーンによるトークングラフマーケティングの定義と可能性

トークングラフマーケティングは、ブロックチェーン技術を活用して、消費者のプライバシーを保護しながら効果的な広告ターゲティングを実現する新しい手法です。

このアプローチでは、ユーザーのオンライン行動や興味関心を匿名化されたトークンとしてブロックチェーンに記録します。例えば、プレイしたゲーム、来訪したイベント、購入した商品などの記録がNFTとしてユーザーのウォレットに保管されていることで、ウォレットにそのユーザーの行動履歴が残ります。

そして、ユーザーの同意を得て、そのデータを広告ターゲティングに利用することができます。ブロックチェーンの特性上、データの改ざんが困難であり、透明性が保たれるため、ユーザーのプライバシー権を尊重しつつ、効果的な広告配信が可能になります。

現在のマーケティング手法では、大量の消費者データを集め、分析することでターゲットを絞り込んでいますが、これはしばしばプライバシー侵害やデータセキュリティの問題を引き起こします。Web2ではこのように無料でサービスを提供し、勝手にユーザーデータを収集し、そのデータを販売することで広告費を稼ぐモデルが一般的でした。世界トップ企業であるGAFAを見ても、Facebook(Meta社)とGoogle(Alphabet社)はその売り上げの大部分を広告売り上げが占めています。

しかし、上述した通り、昨今はプライバシーの観点からユーザーの個人情報を勝手に収集することが難しくなってきており、ターゲティング広告の精度が甘くなってきています。その結果、広告による効果が低下し、顧客獲得単価の上昇に繋がっています。

また、広告規制による問題だけでなく、昨今は世の中に情報が溢れすぎている情報爆発の時代に突入していると言われています。

さらに、OEMの発展等で誰でもある程度のクオリティの商品が作れるような時代になりました。結果、誰もがコンテンツを発信し、誰もが商品を発信する時代になり、自社の商品を見つけてもらう難易度が上がっています。

オフラインの世界でも、その地域に1件しかラーメン屋がないのであれば、自店舗を選んで貰いやすいですが、その地域の20件もラーメン屋があれば、自店舗を選んでもらうには広告を頑張らないといけません。ただ、当然ながら他店も広告するのでユーザーからしたら情報過多になります。

この現象がインターネット全体で起こっているため、広告規制に関わらず、情報爆発によって広告単価が上がっています。

ここまでを整理すると、現在は「広告規制によるターゲティング精度の低下」と「情報爆発(コンテンツ過多)」による広告費(顧客獲得単価)の上昇が起こっています。

その現状において、これからの時代に求められる広告の在り方は「個人情報を収集しない」形で「きちんとターゲットにだけ届く」モデルです。

その形として注目が集まっているものが「トークングラフマーケティング」です。

「トークングラフマーケティング」ではユーザーの同意によって広告が配信されますが、それは個人情報を収集することではありません。ウォレット内部にあるトークンの情報を確認し、自動で最適な広告をレコメンドします。

ゼロ知識証明という技術を使えば、この一連のプロセスにおいて第三者がウォレットの中身を確認しないままに最適な広告のレコメンドが可能になり、まさに個人情報を収集しない形できちんとターゲットにだけ届く広告が可能になります。

また、ブロックチェーンは取引の記録が公開されているため、広告主はデータの正確さと消費者の同意に基づいていることを確信できます。これにより、広告キャンペーンの透明性が向上し、消費者との信頼関係を築くことが可能になります。例えば、ある広告キャンペーンが特定のユーザー層に向けて展開される場合、そのターゲット層がどのように決定されたか、どのようなデータが利用されたかがブロックチェーンを通じて明確になります。これは、広告の透明性と効果を同時に高めることに繋がります。

このようにトークングラフマーケティングの可能性は、デジタル広告業界における大きな変革を促す可能性を秘めています。

ユースケース紹介

ここから、よりイメージがつくようにトークングラフマーケティングに取り組む企業を幾つかご紹介します。

SUSHI TOP MARKETING

無料でNFTの発行や配布をサポートする企業です。これまでにセブン銀行、東急新横浜線開業記念、日経新聞等、多くの企業とコラボしてNFTを配布しています。

SUSHI TOP MARKETINGは、NFT取得者であるエンドユーザーがweb3に関する知識がなくても、ウォレットがなくてもNFTを取得できる"ブラウザウォレット"という技術を開発しています。また、配布方法も多岐に渡り、リンクからの取得、QRコードでの取得、音声認証での取得など、多くの場面でNFTを配布しています。

将来的には配布したNFTを元にしたトークングラフマーケティングの実現を目指しています。代表の徳永さんはトークングラフマーケティングに関する書籍も出版されています。

wappa

株式会社博報堂キースリーとシンガポールを拠点とするweb3企業DataGateway Pte. Ltd.が共同で開発した法人向けweb3ウォレットサービスです。

様々な個人に関連するデータやNFT、各種証明書等をユーザー自身の権利のもとに簡単に持ち運べるデータウォレットとなっており、企業のサービスの基盤に埋め込み、web3機能を内包できるようになっています。

そして、機能の1つに「プリサイスマーケティング」と呼ばれる機能があります。これはDataGatewayの特許出願中技術であり、企業が個人情報を収集しなくとも、分散型ID・ゼロ知識証明・ブロックチェーンの技術を組み合わせ、ユーザーにアプローチできる技術となっています。ユーザーは企業に個人情報を開示するかどうかを事前に選択し、企業はその承認が取れた生活者にのみ情報発信することができます。

名称は異なりますが、これはまさにトークングラフマーケティングと同様の思想です。

QAQA

クイズの出題や回答で仮想通貨が貯まるアプリケーションです。出題者と回答者がマッチングされ、ユーザー出題&ユーザー回答でクイズの出題と回答が繰り返されます。そして、その出題者と回答者にはどちらも暗号資産BLQSと交換できるChipが付与されます。運営するのはKLab株式会社のweb3事業を管轄する子会社「BLOCKSMITH&Co」です。

QAQAは「AHT(Answer History Targeting)」と謳っており、クイズの回答に応じた広告が表示されることで、その広告費用が原資となり、ユーザーに暗号資産が還元されるようになっています。

こちらは1アプリケーション内で完結する仕組みですが、クイズの回答を記録し、それに基づく広告をレコメンドする仕組みです。そして、その回答記録をブロックチェーン上に刻むようにすれば、個人情報がやたらに収集されることなく、ユーザーに最適な情報がレコメンドされていきます。

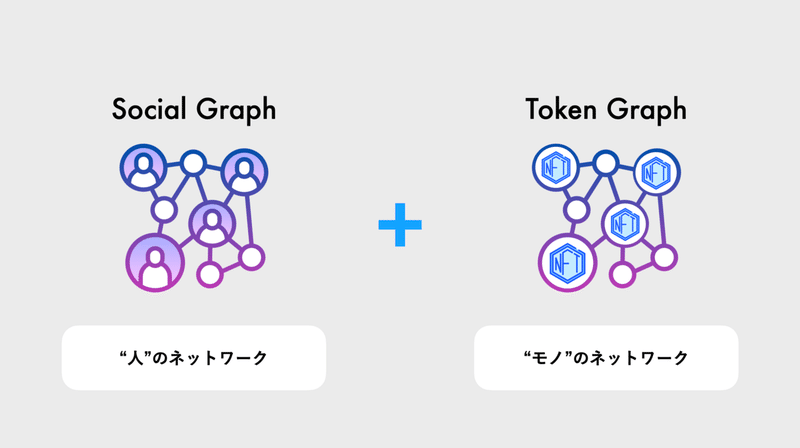

ソーシャルグラフとトークングラフ

ここまで何となくその概要が伝わったでしょうか。ここで補足と余談として「トークングラフ」について深掘りします。

この記事は「トークングラフ"マーケティング"」を深掘りする記事ですが、そもそもの「トークングラフ」についての知識が深まることも大切です。SNSマーケティングの勉強の前に、そもそもSNSについて理解するというイメージです。

「トークングラフ」の定義は人によって少し異なるので一概には難しいのですが、その名の通り「トークン」の「グラフ」であることは間違いありません。

現在、SNSのフォローやフォロワーの関係性を示して「ソーシャルグラフ」という言葉が利用されます。確かにSNSを見ればその人の趣味嗜好がわかります。何をフォローして、何にいいねして、何を投稿して、誰をフォローして、誰にフォローされているのか、これらはインターネット上でその人のアイデンティティを示す情報です。

「トークングラフ」は、その人がウォレットの中に何を保有しているのかによって、その人のアイデンティティを示す情報です。イベントチケットNFT、観光地の記念NFT、好きなIPのアートNFT、応援しているクリエイターのPFP、動画・音声・絵画NFT、不動産やRWA等の金融資産、それら全てがトークン化されてウォレットに保存されていると、その人の行動履歴がわかります。まさにこれが「トークングラフ」です。

より踏み込んだ解説をすると、広告規制などによって物理的にターゲティング広告ができなくなっているからこそ、トークングラフによるマーケティングが求められている要素もありますが、"そもそもトークングラフの方が精度が高い"という可能性も存在します。

というのも、現在のターゲティング広告はソーシャルグラフをメインに扱います。確かにソーシャルグラフはその人の趣味嗜好を反映しますが、趣味嗜好を確認する上で非常に大切な1つのデータを収集することができません。

それは"決済(行動)データ"です。

行動は趣味嗜好の最たる証明です。YOASOBIのアカウントをフォローしている人と実際のライブに訪れている人では後者の方がYOASOBIへの関心は高いと考えられます。しかし、既存のソーシャルグラフで行動データを収集することは非常に困難です。少し前からAmazon等のECサイトの広告が伸びている背景には、決済(行動)データを収集できるのでより正確なターゲティングが可能になっているという理由があります。

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00826/00003/

トークングラフでは行動データの収集が可能です。

ライブチケットNFT、イベント参加証明NFT、観光地の来訪証明NFT、商品購入記念NFT、好きなIPやクリエイターのアートNFT、ゲームのレベル証明NFTなどなど、行動結果としてのNFTを収集することが可能です。それがブロックチェーン上に改竄できない状態で刻まれていきます。そのデータには日付やトランザクションの履歴も残るので、いつ、どの段階でそのプロジェクトに関与したのかが丸わかりです。

例えば、今YOASOBIのライブに行く人と、30人の箱でのYOASOBIのライブ(実際に実施されていたのかは不明、例えで出しています)に行ってる人では、やや趣味嗜好が異なりそうです。ライブチケットがNFTとして保存されているとその違いも判別できます。

つまり、「トークングラフ」による「マーケティング」は規制の理由上仕方なく移行するものではなく、どちらも実施できたとしてもより優れた代替案となる可能性を秘めた考えです。

トークングラフマーケティングの課題と展望

大きな可能性に対しての課題

さて、ここまで「トークングラフマーケティング」の可能性について言及してきましたが、当然ながら課題も存在します。

技術的な側面などの課題もありますが、やはり最大の課題は「web3の社会実装が進んでいない」ことに尽きます。

トークングラフマーケティングはユーザーのウォレットの中身を確認して適切な広告をマッチングする仕組みですが、そもそもウォレットの中身が充実していなければターゲティングできません。そしてそれ以前にウォレットを保有していなければ話が始まりません。

世界の中で暗号資産を保有している人口はまだまだ10%未満です。(国別では日本は平均より少し高く11%でした)

まずは暗号資産、NFT、DeFi、GameFi、Dapps、何でも良いのでweb3が普及し、多くの人がウォレットを保有し、リテラシーが強化され、その上であらゆる行動履歴にNFTが配布され、取得されていく時代になる必要があります。

筆者はweb3領域にコミットする人間ですので、いずれあらゆるものがトークン化されていくと信じていますが、その未来が訪れなければトークングラフマーケティングが中途半端な形になり理想は実現できません。ほぼ全員が多くの人がウォレットを保有し、あらゆる資産がトークン化され、あらゆる行動履歴がそれぞれのウォレットに保有されていく未来が実現することで、個人情報をプラットフォームに渡さずに誰にも閲覧されることなく、自身に最適な情報がレコメンドされるマーケティング(広告)のあり方が実現します。

よって、執筆時点の2024年2月では、まだトークングラフマーケティングを機能させるよりも、より多くの人にNFTを配布して、とにかく行動履歴を残していく、web3に触れる人を増やしていくことに注力している企業がほとんどです。これが進んでいくと、次のステップとしてマーケティングの事例が少しずつ生まれてくると予想されます。

展望を考察

最後は筆者の考察になります。

前述した通り、筆者はweb3の未来を信じている人間ですので、これからの時代における新しい広告の在り方としてトークングラフマーケティングが主流になる未来は訪れると信じています。

トークングラフマーケティングという名称ではないかもしれませんが、個人情報を収集せず、ユーザーの同意を得て、ユーザーのウォレットの中身に対して、適切な広告を出稿する在り方です。

ただ、課題で書いた通り、現在のweb3の浸透状況ではその理想には全く届いていません。現在のウォレットでは多少は趣味嗜好が反映されるかもしれませんが、とても適切なターゲティングができるとは言えません。

そして、ウォレットを起点としたマーケティングには上で解説していない課題は他にもあります。それはウォレット使い分け問題です。

ブロックチェーンは透明性が高いことが良いことですが、誰でも勝手に閲覧できてしまうというデメリットも存在します。例えば、自身のSNSでも友好関係でも、外で見せている部分と自分だけの趣味が存在するはずです。SNSも個人垢と趣味垢を使い分けている人が多くいます。おそらく、ウォレット利用もそうなります。

趣味のライブチケットNFTを貰ったり、推し活をするウォレットと、ビジネス用に利用する真面目ウォレットは異なるはずです。どちらもその人の側面なので、それぞれのウォレットに対してパーソナライズしても良いですが、どちらの情報も統合できればなお良しです。ただ、そのウォレット情報を紐づけてしまうと趣味垢の存在がバレてしまいます。この辺りの複数ウォレットの扱いに関しても議論が進み、ソリューションが生まれる必要があると感じています。

しかし、種々の課題はありながらも、広告の規制が強まっていき個人情報の収集が難しくなっていくことは大きなトレンドとしては間違いないので、そこに対する1つのソリューションとしてのトークングラフマーケティングに注目が集まっていくと筆者は考えています。

広告がなくなることはなく、巨大市場であることは間違いないので、その予算の一部がトークングラフマーケティング市場に流れ込み始めると、一気に拡大していくことが予想されます。非常に楽しみです。

以上、この記事では「トークングラフマーケティング」について深掘りしました。その概要やユースケースに触れ、課題と展望も考察しました。理解を促進するきっかけとなれば幸いです。

お問い合わせ

ビジネスのご相談や取材のご依頼など、当社へのお問い合わせはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?