第4章 黄泉の国への想い

花の窟

真っ白い大岩と、そのたもとに敷き詰められた白い玉砂利が、南天した夏の日差しを受けて眩しく輝いている。南国の空気はオーブントースターの中にでもいるように焼きつき、せめて直射日光を避けようと、人も鳥も濃い影を落とす木立の下に避難している。

目のくらむ日差しの中で、一人の老人だけが、大岩の前で正座し、くぐもった声で祝詞を唱えながら、額を玉砂利に擦りつけるように何度も何度も叩頭している。びっしょりとかいた汗で肌着が膚に貼りつき、禿げ上がった頭にも玉のような汗をかいているが、暑さなどまったく意識していない。玉砂利の上に直接正座し、こちらを向いた足先は、靴下の右足先が破れて丸い親指が覗いている。老人が叩頭するたびに、その指も合わせて上下し、老人が自分の分身まで動員して祈りを捧げているように見える。

花の窟は伊弉冉尊(イザナミノミコト)の墓所と伝えられている。ここに鎮座する花の窟神社の由緒には、以下のようにある。

「日本書記に『一書曰伊弉冉尊(いざなみのみこと)火神を生み給う時に灼(や)かれて神退去(さり)ましぬ。故(か)れ紀伊国熊野の有馬村に葬(かく)しまつる。土俗(くにびと)此神の魂(みたま)を祭るには花の時に花を以って祭る。又鼓吹幡旗(つづみふえはた)を用て歌い舞いて祭る』とあり、即ち当神社にして、其の由来するところ最も古く、花窟の名は増基法師が花を以て祭るより起これる名なり」

伊弉諾尊(イザナギノミコト)と伊弉冉尊は夫婦神で、日本の国土や神々を二人で生み出していった。ところが、伊弉冉尊は、火の神(加具土命=カグツチノミコト)を産み落とした際に、陰部を火傷して亡くなってしまった。そこで、この地に墓所を置き、花を飾り、音楽に合わせた舞を奉納して祀った。花の窟という名は、花で飾って祀る様を見た増基法師が名付けたものである。

古事記では、死んで黄泉の国へ落ちた伊弉冉尊を救い出すために夫である伊弉諾尊も黄泉の国へ降りるが、そこで醜い姿となってしまった妻を見て、地上へ逃げ帰るという後日談がつく。

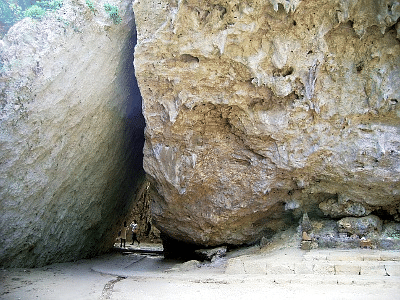

眼前に聳える白い大岩はご神体であり、伊弉冉尊の墓碑ともいえる。また、大岩の中に伊弉諾尊が逃げ帰ってきた黄泉の国へと通じる通路があるのではないかとも思わせる。

この老人は、花の窟と向きあって、いったい何をイメージし何を祈っているのか……。白く巨大な花の窟の聖地としての威容に圧倒される以前に、ぼくは目の前の老人の姿に釘付けになってしまった。

彼の祈りは一心不乱でひたむきだが、必死さや悲壮感は微塵もない。そこでそのように祈ることが日常の習慣であり、それを何十年も続けてきたのだろう。彼の姿は、はるか昔からそこにあったように風景に溶け込んでいる。人が何か具体的なご利益を願う姿は、生々しいものだが、彼にはその生々しさがまったくない。もしや、彼は、人ではなく幻なのではないかとさえ思えてしまう。

真摯で孤高な祈りとでも言えばいいだろうか。こうした祈りに出会うと、祈りを邪魔せず、じっと側に寄り添って同じ感覚を共有してみたいという気持ちになる。木陰から老人を見守る観光客たちも、老人の祈りを妨げないよう誰も近づかず、声も発しない。

聖地にはそれぞれの個性がある。聖地で祈る人の作法や意識もその聖地と同じ個性を持っている。

チベット仏教の巡礼者は、聖山であるカイラスに巡礼する際に、山の麓を2、3週間かけて五体投地して巡る。他所の土地で五体投地したら、それは異様な光景に映るだろうが、カイラス山の麓ではそれがごく当たり前に風景に溶け込んで見える。そんな五体投地の巡礼者は、どんな意識で乾いた大地に身を投げ出しているのだろう。それが理解できれば、カイラスという聖地の本質が理解できるのではないかと思うのだ。同じように、花の窟と向き合う老人に寄り添い、彼の意識を覗き見ることができれば、花の窟という場所の持つ聖性を知ることができのではないか。

真っ青な熊野灘の海がきれいに弓なりに切り取られ、大粒の砂利の浜に波が打ち寄せる七里御浜。この海岸では、打ち寄せる波音よりも、引き波によって玉砂利が擦れあう音が長く尾を引き、それが海の妖精が人を沖へと誘う囁きのように聞こえる。実際、浜に立って、海を眺めていると、いつしかうっとりとした気分になり、海へ向かって歩き出している。そのせいなのか、ここは最高に気持ちのいいロケーションなのに、遊泳禁止になっている。浜から離れると緩やかに立ち上がる海岸段丘によって海は見えなくなるが、浜が奏でる音はどこまでもついてくる。花の窟への入り口を潜り、鬱蒼とした森の中の参道に入っても、まだ浜の音は続いている。

細いスポットライトが当たったような木漏れ日がところどころに落ちる参道をしばらく辿っていくと、眩い空間に飛び出す。眼前に花の窟の真っ白い巨岩が立ちはだかり、他の三方はジャングルのような緑が遮る。そして足元には白砂と白い玉砂利が敷き詰められて輝いている。

そこは岩と森によって閉じられた空間なのに、なぜか圧迫感はなく、広い風景を前にした開放的な爽快な気分になる。それは、たとえばグランドキャニオンを見渡す崖の縁に立って、広大な世界を見渡しているような感じに近い。花の窟の前では、もちろんグランドキャニオン展望台のような視覚的な広がりはない。だが、目には見えないが想像を絶する広がりを持つ異次元へのとば口に立っているような感覚がある。グランドキャニオンの展望台から、目の前の風景の中に踏み出していくことができないように、花の窟の前では、眼前に広い世界があると知覚しながら、やはりそこに踏み出していくことはできない。

眩い光の中で一心不乱に祈る老人は、その隔たりを祈りによって乗り越え、意識はすでに向こう側に行っていると思えた。七里御浜が奏でる妖精の音と、老人の唱える祝詞はシンクロしながら、「向こう側」に吸い込まれていく。

花の窟は、ただの大岩なのではなく、それは人の意識を吸い取り、どこか違う次元へと運ぶトランスポーターなのだ…そこまで知覚できながら、自分の意識を彼のように花の窟に染み込ませることはできない。それは、一朝一夕にはできないとはわかっていても、もどかしくて仕方なかった。

沖縄・久高島

木漏れ日が踊る緑のトンネルを戻りながら、ずっと老人の祈る姿と、花の窟の眩い空間を思い出していた。同じような場所がどこかにあり、そこを自分は訪れたことがあるという微かな既視感があった。それはどこだったろうと、老人が祈る光景を思い出しながら考えていた。

そして、花の窟の参道から熊野灘を見渡せる場所に戻り、青い海を見たとき、はっきりと思い出した。それは、沖縄の久高島だった。

沖縄を中心として九州南部の沖合から台湾付近にかけて弓なりに点在する200あまりの島々を琉球弧と呼ぶ。はるか南の赤道付近から北上してくる黒潮が島々を繋ぐ琉球弧は同じ文化を共有している。久高島はその中心ともいえる島で、琉球弧の創世神話に登場する。

琉球の創世神である女神アマミキヨは、最初に久高島に降り立った。そして、久高島を中心にして、琉球弧が拓かれていったとされる。

琉球王朝では政治を司る王とともに、聞得大君(きこえおおきみ)と呼ばれる祭祀女王が並立していた。さらに聞得大君の下にノロと呼ばれる女性神職が整備され、ユタと呼ばれる民間の女性シャーマンが集落ごとにいて、人々の悩みに答えていた。ユタは、口寄せをする青森のイタコと同じように、ある日突然神懸かりとなり、以降、ユタとして生きていくことになるという。創世神アマミキヨの伝統は、琉球弧の女性たちにずっと受け継がれていたわけだ。

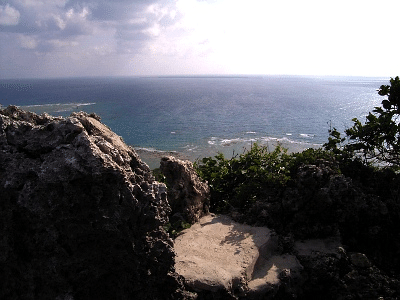

沖縄本島南東部、知念半島に位置する斎場御嶽(せいふぁうたき)は、世界遺産に登録され、今では多くの観光客が押し寄せるようになったが、かつては庶民の立ち入りは禁止され、その最奥部の三庫理(さんぐぅい)には聞得大君と国王、さらに一部の神官以外は入ることを許されなかった。この三庫理の拝所から見える島影が久高島で、聞得大君が即位する際には、ここから久高島に向かって祈りが捧げられた。

この斎場御嶽も、その様子や雰囲気は花の窟に似ている。広い御嶽の神域全体が白い岩盤で、ところどころにある拝所は、立ちはだかる岩に向かって拝む形になっている。南国らしい日差しが、その拝所に差し込むと、眩い光の中で、すべてが幻のように見える。

花の窟は日本神話に登場する創世の女神伊弉冉尊を祀るが、斎場御嶽は琉球の創世神アマミキヨを祀る。琉球弧の文化は、太古にはさらに黒潮に乗って北上し、日本列島にまで達したという説がある。そして、日本列島の基層文化には琉球弧と同じ女神信仰が色濃く残っていると。日本の宗教文化では、卑弥呼にはじまり、天照大御神を奉斎した斎宮、八幡神に仕える巫女、さらに第二章で紹介したように神託を行う巫女たちと、女性の果たす役割が大きかった。それは、琉球弧の女神信仰の名残りともいえそうだ。そして、女神を祀る聖地が同じ雰囲気を放っているのも、ルーツが同じだとすれば納得がいく。

久高島は、さらに女神の聖地としての雰囲気が色濃く残っている。そして、斎場御嶽以上に、老人がひたむきな祈りを捧げていた花の窟と通じ合う気配を感じさせる。

かつては、外部の者がたやすく上陸できる場所ではなかったが、今は誰でも連絡船で久高島に渡ることができる。沖縄本島から15分あまりのあっけない航海で久高島に上陸すると、光も風も待ち受ける人も穏やかで、ここが女神の島であることをたちどころに感じ取ることができる。

久高島で生まれ育った三十歳以上の既婚女性は、すべてアマミキヨに仕える神官ノロとなる。今では断絶されてしまったが、1978年までは、正式なノロとなるイザイホーという12年に一度の祭りがあった。そのもっとも核心の儀式は、アマミキヨが久高島に最初に開いた御嶽であるクボー御嶽で執り行われた。天からやってきた創世神アマミキヨが最初に降り立った場所としての伝統は、久高島のノロたちに受け継がれてきたわけだ。

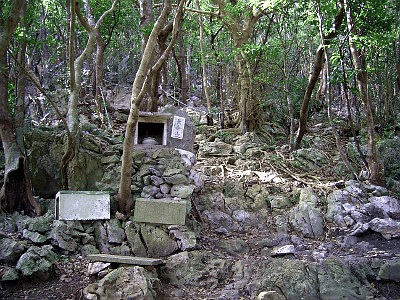

イザイホーは廃れてしまったが、久高島のノロの祭りは今でも様々なものが残されている。その多くは、満月の晩にクボー御嶽で行われるという。

本土の修験道や密教の修行場などでは「女人禁制」とされるところが多いが、アマミキヨが拓いた琉球弧では、宗教的な聖地は逆に「男子禁制」とされている。密林の中に向かって伸びるクボー御嶽の参道の入口にも、男子禁制を明示した看板が掲げられている。当然、男であるぼくは御嶽を自分の目で見ることはできない(現在はノロ以外は女性であっても立ち入りを禁止されている)。だが、なんとなくそのクボー御嶽の最奥部を想像することはできた。クボー御嶽に興味を持って様々な資料に当たり、思いを巡らせてきてイメージ膨らんでいたこともあるが、それ以上に、かつて実際に自分がそこにいて、ノロの祭りを見ていたようなほのかな記憶、既視感があった。

クバ(ビロウ)の密林をかき分ける参道を数百メートル行くと最奥部にあたる円形の広場に出る。イザイホーのクライマックスでもあるアマミキヨとノロとが一体化する儀式はここで行われ、満月の夜の秘祭もここで執り行なわれる。儀式の際には珊瑚礁が砕けた真っ白い砂が敷かれ、それが満月の光に照らされて、広場全体が淡い光に包み込まれるという。

クバの木が両側からのしかかるように迫る参道の風情も、花の窟の参道にそっくりだが、ぼくがイメージしたのは、そのノロたちが集まる満月の晩のクボー御嶽の最奥部だった。

ヨーロッパの古い聖地は今ではキリスト教の聖地にすりかえられてしまっているが、ケルトやあるいはそれ以前の太古の信仰を残す遺物が伝えられている。そんな遺物の中に「黒マリア」がある。漆黒に塗られた聖母マリアの像。それはキリストの母の姿を借りた大地母神で、古代ギリシアのガイア信仰よりもさらに古いプリミティヴな大地と月の信仰を表している。

黒マリアは、満月の光の下では、その光を吸い込み、自ら発光するように青く輝く。白日の下では、光と影がしっかりと区分けされ、事物の輪郭が際立つが、月光の下ではすべてのものが輪郭を失い、光と影の区別もつかなくなる。そんな中で、黒マリアは息を吹き返し、大地に降りた月の欠片のように輝き出す。黒マリアが何を語るのかは、月のリズムを体内に宿す女性にしかわからない。だからこそ、女神と交感する儀式は、満月の夜に女性たちによって執り行われる。

花の窟での祈りも、本来は、満月の晩に巫女たちによって行われていたのかもしれない。そして、花の窟に祀られる伊弉冉尊と久高島に降り立ったアマミキヨとはじつは同じ女神ではなかったか……そこまで想像を膨らませては行き過ぎだろうか。

神倉神社・ゴトビキ岩

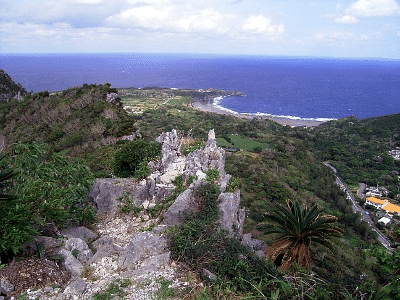

花の窟から南へ10kmほど行くと、熊野三山の一つ速玉大社がある。このご神体は大社の南にそびえる神倉山の頂上にあるゴトビキ岩とされる。ここには、今では速玉神社の摂社として神倉神社が置かれている。神倉神社は毎年2月6日に行われるお燈祭り、通称「熊野の火祭り」で有名だ。

上り子(あがりこ)と呼ばれる白装束の男たちが燃え盛る松明を掲げて、ゴトビキ岩から急傾斜の階段を駆け下る。新宮節に「お燈まつりは男の祭り、山は火の滝くだり竜」と歌われるように、まさに炎が大きな滝となって下り落ちてくる。伝説では、ゴトビキ岩は真っ赤に燃えながら空から飛来し、現在の場所に落下したとされる。お燈祭りは、そのときの様子を再現するものだともいわれる。

ゴトビキ岩への参道は、自然石を並べた538段の階段で、ところによっては思わず四つん這いになってしまう急傾斜になっている。途中で立ち止まって見下ろすと、目が眩みそうになる。ここを松明を手にして不安定な上に、足元もろくに見えない中、ひしめきあいながら駆け下ってくる上り子たちの勇ましさは、熊野の自然の荒々しさに鍛えられた男たちならではだろう。

参道を登りつめた先には、速玉大社と同じ意匠の朱塗りが鮮やかな社が鎮座し、その上にのしかかるようにゴトビキ岩がある。

ゴトビキとは、熊野地方の方言でヒキガエルのこと。全体的に扁平で、新宮の街を向いた側が少しボリュームがあって仰いだような形になっているゴトビキ岩は、たしかにヒキガエルを思わせる。神倉神社の境内からは、新宮の街並みから、その先の青い熊野灘の海まで一望できる。その位置から少し引き気味にゴトビキ岩を見ると、新宮の街を見守る巨大な狛犬ならぬ狛蛙といった趣だ。

ゴトビキ岩から遠望される熊野灘は、かつて補陀落渡海が頻繁に行われた。「渡海」と言うにはあまりにも頼りなさすぎる小さな舟に小屋掛けをして、その中に僧が一人乗り込む。僧が入った小屋は外から釘付けされ、そのまま沖へと流される。あとは、仏の意思によって海の彼方にある補陀落浄土に運ばれていくと考えられた。

13世紀、禅鑑という僧が、この地から渡海舟に乗り込んで補陀落浄土へ向けて旅立った。ほとんどの渡海僧は、そのまま海の藻屑となったが、禅鑑は奇跡的に陸へと流れ着く。そこは英祖の治世の那覇だった。禅鑑は、英祖に取立てられ、浦添城の西に極楽寺を建立した。これが琉球に仏教が伝わった最初だといわれる。禅鑑の漂流は黒潮の流れとは逆だが、熊野と沖縄がダイレクトに行き来が可能だったことの一つの例ともいえる。

新宮には、徐福の墓と伝えられている遺跡がある。秦の始皇帝の時代、東方にあるとされる不老不死の妙薬を探すよう始皇帝から直々に命じられた徐福は、一族郎党3000人あまりを引き連れて東へ進み、海を渡った。彼らが海を渡った先にあったのは日本で、彼らは丹後半島に上陸し(上陸地点には諸説ある)、若狭から今の京都、奈良、紀伊半島を南下して新宮に辿り着いたとされる(ルートも諸説ある)。

一般に「徐福伝説」と言われるものだが、面白いのは、上陸地とされる丹後から南へ向かって、徐福一行の末裔とされる渡来民秦氏(多氏)の本拠地が点在し、そこには不老不死にまつわる伝説も残されていることだ。それは、いかにも始皇帝に不老不死の妙薬探しを命じられた徐福一行が、各地を探索した痕跡であるかのようだ。

新宮に残る徐福の墓は、そこに徐福が眠るのではなく、本来は徐福の足跡を示す記念碑のようなものだったとも考えられる。秦氏として日本に帰化しなかった残りの徐福一行は、ここからさらに海へと漕ぎ出していったのではないか。補陀落渡海という風習も、はるか昔に新宮から海へと漕ぎだしていった徐福一行の記憶が生み出したものであるとすれば、バカバカしいほどに刹那的だとも言えなくなってくる。

ゴトビキ岩の袂に佇んで海の彼方を眺めていると、そんな想像とともに、この岩を信仰したのは、この地に居残った徐福の末裔たちではなかったかと思えてくる。そして、ゴトビキ岩は徐福の向かった補陀落浄土の方向を指し示しているのではないかと。

速玉大社も神倉神社も、鮮やかな朱に彩られた社殿とどこかエキゾチックな意匠が竜宮城を想像させるが、それはこの地に居残った徐福の遺臣たちが、せめてこの場所に補陀落浄土を具現化しようと作り出したものかもしれない。

……などと、思考を遊ばせていると、不意に声をかけられた。

「ほんとうの拝所は、こっちだ」

上方のゴトビキ岩の陰から、半身を乗り出した男が手招きしている。周囲を見回しても他に人はいないから、ぼくに向かって言ったのは間違いない。

近づくと、満面の笑みを浮かべた小さな老人が出てきた。白い半袖の肌着にステテコ姿のその老人は、あの花の窟で叩頭していた老人を彷彿させた。

「わしについて来い」

催眠術にでもかけられたように、すごすごと、彼の後を追う。

どう見ても80歳は越えている感じだが、身のこなしは驚くほど敏捷で、ゴトビキ岩が乗る岩盤の急斜面を慣れた様子でスイスイとトラバースしていく。こちらは、足を滑らせそうになりながら、ようやく彼についていく。だが、彼はあっという間に、岩を回りこんで姿が見えなくなってしまった。

狐にでも化かされたかと思ったが、岩を回りこみ、ちょうどゴトビキ岩の裏手になったところで、彼はまったく息も切らさずに待っていた。

「ここが、速玉の神さんが出てきた場所だ」

老人がそう言って指差した先は、ちょうどゴトビキ岩と岩盤との隙間に切れ込みが入ったようになったところで、花の窟と同じように真っ白い玉砂利が敷きつめられていた。

老人は、ひとこと言っただけで、こちらに背を向け、冷たい岩盤の上にペタリと正座すると、静かに祝詞を唱えはじめた。

■参考■

●花の窟

伊弉冉尊の墓所と伝えられる花の窟では、お縄掛け神事という独特の祭礼が伝わっている。高さ45mの岩窟上から麓の神社まで170mの太い縄を張り渡す。縄には、三旒(みながれ)の旗方と呼ばれる10mほどの綱を撚った旗と色とりどりの花や扇子が吊り下げられる。それは、黄泉の国にいる伊弉冉尊を弔うためのもので、代々、近隣の有馬集落の氏子たちによって営まれてきた。

毎年、2月と10月、行われるこの神事では、岩窟の上に掛けられた縄の端がいったん国道を横切って、七里御浜まで引き出され、その後、花窟神社の境内にある松のご神木に結び付けられる。巫女舞なども奉納され、華やかな雰囲気の祭りだ。

・交通

Jr紀勢線熊野市駅から三重交通バスで花の窟前。バス停から徒歩5分。

●久高島

沖縄本島東部南城市沖に浮かぶ久高島は、周囲8km、人口300人弱の静かな島。現在の居住者は高齢者が多く、そのうち女性のほとんどは女性神官のノロ。島一番の聖地であり、琉球創世神話の中心でもあるクボー御嶽は島の中心部にある。現在はノロ以外の外部の人間は立ち入りが禁止されている。また、島の所々にはかつての風葬の跡でもある神聖な場所があり、立ち入りには注意しなければならない。

島内の移動はレンタサイクルがメイン。島全体が平坦なので移動に苦労はしない。島の周囲には静謐な白砂の浜がたくさんあり、時間を忘れて過ごすことができる。

海蛇の燻製を汁に入れた「イラブー汁」は、500年以上前から島の特産で、琉球王にも献上されていた。島のレストランで食べることができる。

・交通

南城市知念安座真港から高速船もしくはフェリーで久高島徳仁港

●沖縄七御嶽

沖縄の御嶽といえば、斎場御嶽が有名だが、創世神アマミキヨが作ったと伝えられる御嶽は他に六ケ所あり、合わせて「琉球開闢七御嶽」と呼ばれる。安須森御嶽(やすむぃうたき):国頭村辺土、クボー御嶽:今帰仁村、 斎場御嶽(せーふぁうたき):南城市知念、薮薩御嶽(やぶさつうたき):南城市玉城、アマツヅ御嶽:南城市玉城、玉城グスク内、クボー御嶽:久高島、首里真玉森御嶽(しゅいまだむいうたき):首里城内の七つで、斎場御嶽は一般に公開されているが、本文にも触れたように久高島のクボー御嶽は立入禁止、他の御嶽は立ち入りは禁止されているわけではないが、今でも地元では重要な聖地として大切にされているので、無闇な立ち入りは控えたい。

●神倉神社・ゴトビキ岩

平安時代の長寛年間(1163-1164)に著された『長寛勘文』中の「熊野権現御垂迹縁起」によれば、熊野権現は豊前・伊予・淡路・紀伊などを遍歴した後、神倉を経て阿須賀社の北の石淵(いわぶち)の谷に勧請され、さらに熊野速玉大社に落ち着いたとされる。

神倉神社に伝わるお燈祭りでは、上り子たちは神倉神社境内で松明に火を受けると急傾斜の石段を駆け下り、そのまま自宅まで火を運んで戻るが、神倉神社の神職たちは阿須賀神社を経て速玉大社まで巡り、速玉大社の神事で終了する。これは、熊野権現の遷座の過程を辿りなおす意味がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?