アートのからだ と アートするからだ

FBからの再録(2023年6月)

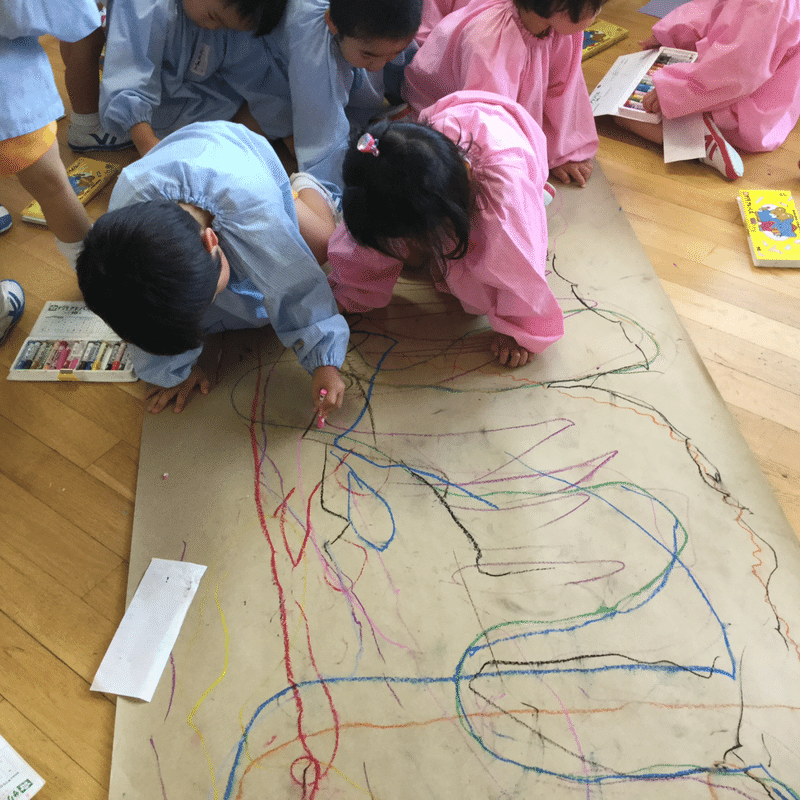

こどもの保育-教育-養育-といった「育ち」の視点に、アートの役割が求められてると感じてる。 なぜなら、身体で感じるという「感覚」の発達に応じた表現活動が求められてるからだと思う。 胎内ですでに耳は働き始め、産まれおちて呼吸する鼻が通り、おっぱいを飲む舌が働く。そしてやっと眼が働き始め、寝返りからチョンコ座り、這いずりからよちよち歩きへと身の活動へと成長する。耳鼻舌眼身意という六根が、こどもを包んでいる環境とのやりとりを通じて育まれてくるといえそうだ。 「意」というのは、「感覚」から「知覚」へと「自覚」されるところに芽生えてくる意識という働き。それは、イメージや言葉というシンボルを獲得する過程ともいえそうだ。

一般に五領域と言われる「育ち」の視点は、先ず身体の発育という「健康」が重視される。よく食べ-よく遊び(活動)-よく眠ること。次に、こどもを包み込み取り囲んでいる家庭-施設-まち-季節といった「環境」への視点だ。 環境とのやりとりには遊びの精神が欠かせない。自ら手を伸ばし、興味関心を育み、感覚-知覚の働きを遊びを通じて獲得していく。「表現」の視点がここにめばえてくるといえそうだ。活動の跡が表し現れとなって自覚を育んでいく。 そこに「言葉」や言葉になる前のイメージ、表象が生まれてくる。 「健康」-「環境」-「表現」-「言葉」の過程を経て「人間関係」という社会性を育むことができるのではと思う。 これら一連の育みの視点が、六根の発達と関わって関係の網目を創り出していくと実感する。アートの視点が、感覚レベルから知覚へと、そして自らの気づきや認知という自覚を得ることで意識が、意欲、意図、の表れとして、さらには意味や意義を創り出していくと感じている。

園児たちとの関わりは、ホントにいろんなことを気づかせ、考えさせられる、教えられる。 園長の自覚を持ってこの一年余に与えられたことと感じてる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?