言語障がい(失語症)のある人とのコミュニケーションのとり方4つの基本

失語症は、言語障がいの1つといわれています。

失語症のある人とコミュニケーションをとる場合、ゆっくり話す、短く切る、写真や絵を用いる、答えやすいクローズドクエスチョンで質問するなどに気を付けることで、コミュニケーションをとりやすくなる場合が多いと言われています。

今回は言語障がいのなかでも失語症の人とコミュニケーションをとる方法を、クローズドクエスチョンの具体例などを交えて詳しく解説します。

言語障がい(失語症)のある人とのコミュニケーションのとり方

健常者同士のようにスムーズな会話は難しいかもしれませんが、これから紹介するポイントに配慮することでコミュニケーションをとることが可能になります。

コミュニケーションのとり方を4つご紹介します。

1. 話しかけるときは「ゆっくり」「短く切る」

失語症の人は、言葉を聞き理解するという行為を難しいと感じます。1度に多くの情報を話しても伝わりづらいため、こちらから話しかけるときは「ゆっくり」「短く切る」の2つを意識しましょう。

短く切るといわれても、どこで切ればよいのかわからない人は、句読点で切りましょう。

以下は、次回行うリハビリの日程について説明するときの切り方です。

次回のは/〇月◯日の/〇曜日です。今日と/同じ/場所です。/次も/頑張りましょう。

このように、細かく切ってゆっくり話せば、失語症のある人でも理解できます。

しかし、子供に話しかけるような対応は失語症のある人の人格を傷つける恐れがあるので注意が必要です。

もしこの例のように重要な内容を伝えたときは、正しく理解できているかを確認することも大切です。

2. 文字・写真・絵・ジェスチャーを用いて会話する

話題によっては、話し言葉だけで伝えるのが難しいこともあります。そのような時は文字や写真、絵やジェスチャーを用いてコミュニケーションをとってみてください。

個人差はありますが、人によっては言葉よりも文字や写真、絵やジェスチャーのほうが理解しやすいという人もいます。言葉で伝えるのと合わせて、文字や写真、絵、ジェスチャーなどを示してみましょう。

3. 話を聞くときは先回りして理解しようとしない

話しかけるときと同様に、話を聞くときも相手のペースに合わせてゆっくり聞きましょう。

プライベートや友人間で行われる会話は、よく相手の話のオチや結末を予測し、声に出しがちですが、失語症のある人の話を聞く場合は、先回りは禁物です。

本人が伝えようとしていることを、先回りされると伝える側の理解が追い付かなくなってしまう可能性があるからです。話を聞くときは、必ず最後までゆっくり聞きましょう。

4. 言葉出にくい場合はクローズドクエスチョンの質問に切り替える

失語症を抱える人に質問をする際、オープンクエスチョン(開かれた質問)だと答えが出にくい場合があります。

たとえば以下のような聞き方はオープンクエスチョンとなります。

・次回の/リハビリは/何時を/ご希望ですか?

・今日の/朝ごはんは/何を/食べましたか?

もしこのような形式の質問に答えにくさを感じているようであれば、以下のようなクローズドクエスチョン(はい・いいえで答えられる質問)に変更します。

・次回の/リハビリは/○月◯日の/〇曜日で/よろしいですか?

・今日の/朝ごはんは/パンでしたか?

状況によって使い分けてみてください。

言語障がい(失語症)のある人と接するために知っておくべきこと

言語障がい(失語症)のある人と接するためには、まず以下の2つを知っておきましょう。

1. コミュニケーションのとり方のコツ

コミュニケーションの取り方のコツは、前述した4つの基本が最も効果的です。

ただ、コミュニケーション方法だけを知っていても、失語症そのものについて理解しておかないと、柔軟な対応ができません。

2. 症状や原因

失語症は、高次脳機能障がいのひとつといわれており、一般的に大脳の言語中枢が損傷を受けることで「話す」「理解する」といったことが困難になる障がいです。

また大脳の言語中枢の損傷個所や程度によっては「読む」「書く」といった行為も難しくなってしまうものでもあります。

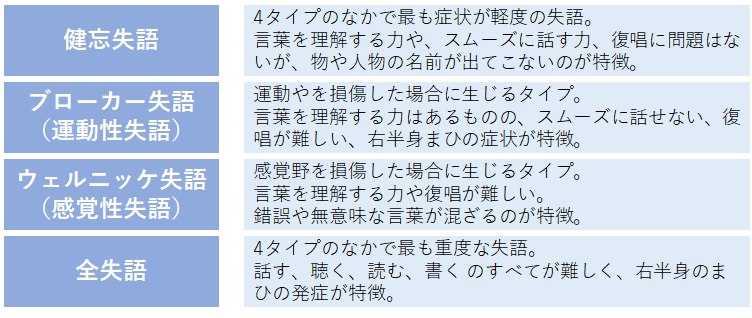

さらに失語症は大きく4つのタイプに分かれており、それぞれで症状が異なるという点も知っておきましょう。

3.失語症は言語機能以外の知的能力は保たれている

失語症の人は、言語を用いて自分の状況を説明するのが難しくなっています。そのため、家族であっても障害を理解しきれず、認知症など疑ってしまうケースがあります。

ですが、失語症の人は、言語機能以外の知的能力は保たれています。

この事実を理解せずに、失語症の人と接すると、その人の自尊心を傷つけてしまいかねません。

失語症について理解を深めその人に合った方法でコミュニケーションをとることが大切

今まで失語症の意思疎通支援者の養成は一部の自治体で行われていましたが、平成30年から障害者総合支援法に基づき都道府県で必須の事業となりました。

たとえ障がいを持っていたとしても、同じ人間であり同じ世界で暮らしていることに変わりはありません。コミュニケーションをとるには工夫は必要な場合もあります。ただそれはお互いの協力のもと理解を深めていくことで解決できる問題といえるでしょう。

まずは、失語症について理解することから始めましょう。

【参考】言語聴覚士に相談する(一般社団法人 日本言語聴覚士協会)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?