【プロが伝える】ブレない理念の作り方〜ミッションは「3つの輪」で言語化しよう!

「経営理念ってどう作るの?」「自分でも理念を作ってみたいけど、何をすればいい」といったお悩みをおもちではないでしょうか。これから何回かに分けて、理念の作り方について記事でわかりやすくお伝えしていきます。

私(安倍大資)は日本経済新聞社の記者として12年間、各界のリーダーに一対一でインタビューをしてきました。多くのリーダーから理念の大切さを聞き、プロコーチになって理念を作るコーチングをお届けしています。起業して1年半で4社30人ほどの理念作りに携わってきました。プロの視点から、理念の作り方についてポイントを押さえてお伝えします。

初回はミッションの作り方です。経営者の方はもちろん、個人の方でも基本的な考え方と作り方は同じです。ぜひこの方法を使ってご自身のミッションを見つけてくださいね。

そもそもミッションとは?

そもそもミッションとは、なんなのでしょうか。理念についてインターネットで調べるとミッションやビジョン、バリュー、フィロソフィー、ウェイなどいろんな言葉が出てきます。最近はパーパスといった言葉も多く聞かれるようになりました。

理念の意味を辞書で引けば次のような説明が出てきます。「何を最高のものとするかについての、その人の根本的な考え方」(新明解国語辞典)、「どうあるべきかという、もっとも根本となる考え方」(角川必携国語辞典)、「事業・計画などの根底にある根本的な考え方」(広辞苑)といった解説です。辞書によって表現は少しずつ異なるものの、共通しているのは「根本的な考え方」という説明です。

ミッションは「人や企業の根本的な考え方」のひとつをなすものと言えるでしょう。理念については、ミッションも含めて大きく3つの言葉を押さえておけば問題ないと思います。それがミッション、ビジョン、バリューです。最近よく聞かれる「パーパス」についても、ミッションと同様に「存在意義」を示す言葉で、大きく変わるものではありません。

ミッションは、日本語で言えば「使命」と言えるでしょう。その人や組織が「何をするのか」ということをさしたものです。最も平たく言えば「やること」ということになるかもしれません。ご自身の「仕事の軸」という言い方もできるでしょう。

ミッションがないとどうなるか

では個人でも企業でも、ミッションがないとどうなるのでしょうか。

ミッションは軸のようなものです。軸がまっすぐではないこまは回すとすぐによろけて倒れてしまうのと同じように、企業も軸が揺らいでいるとすぐに倒れてしまいます。

ミッションのない企業は、社員が何に向けて仕事をしていいのかわかりません。採用の時にも何を伝えていいかわからないでしょう。メッセージが一貫していない企業は信用されず、事業活動を進めていくこと自体が難しいでしょう。

個人の場合でも同じです。自分の軸が定まらなければ、他人からの意見にすぐに影響を受けてしまいます。なんとなく世間的に良さそうなものに流されてしまうでしょう。自分で決めることができず、決めたとしても納得感を得ることは難しく、もやもやした気持ちは何をしてもつきまとい続けるでしょう。自分のことがわからないまま生き続けることは、楽なことではないと思います。

ミッション作りは「3つの輪」で

ではどうすれば納得いくミッションを考えることができるのでしょうか。ここから方法について具体的にお伝えしていきたいと思います。

ミッションを作るというと、何か大げさなように聞こえるかもしれません。しかし、考え方は実はとてもシンプルです。

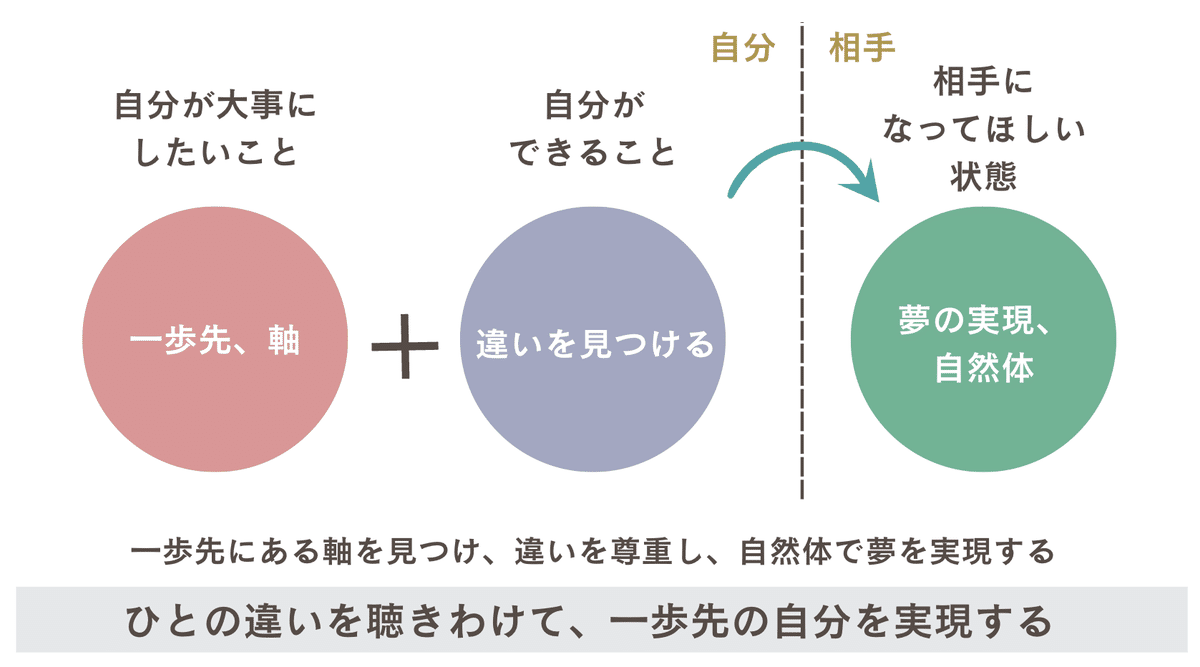

ミッションは大きく3つの要素からできています。①自分が大事にしたいこと②自分ができること③相手になって欲しい姿です。下の「3つの輪」を組みあわせて考えることで、ご自身の納得いくミッションの言葉の原型を作ることができます。

それぞれどんな意味なのでしょうか。「自分が大事にしたいこと」はご自身の「価値観」とも言い換えることができます。自分が生きる上で大切にしたいことはなんなのかを考えてみましょう。生きる上でというとちょっと大げさで考えづらい人もいると思います。人生は日々の積み重ねです。日々の仕事や生活で大切にしていることという捉え方でも良いと思います。

別の観点で言えば、「これが奪われたら、あなたがあなたでなくなってしまうもの」という考え方をしてみてもいいでしょう。経営者の方であれば、事業をする上で大切にしたいことについて考えるといいと思います。

「自分ができること」とは、その方が仕事で培ったことや、人生を通じて身につけたことを考えてみるといいと思います。「自分の強み」とも言い換えられるでしょう。ストレングスファインダーなどの診断などを活用してみてもいいかもしれません。

「相手をこんな状態にする」とは、仕事を通じて人にこんな状態になってほしいという想いを言葉にします。あなたの関わりを通じて、相手にこんなふうになってほしいということについて、具体的にイメージしてみてください。

フルエール代表の安倍大資の場合、この3つの輪はそれぞれこうなります。

私の場合、自分自身の「内なる思い」(正直な思い)を大切にしたいと思っています。また「伝わる言葉」というのは、新聞記者の12年の経験で培った力です。そして「心ふるえる道」というのは、コーチングで私が届けたい価値です。

これらの言葉をつなぎあわせた「内なる思いを、伝わる言葉にして心ふるえる道をひらく」が私のミッションであり、フルエール社のミッションにしています。

出てきた文章を「伝わる言葉」にする

3つの輪の言葉をそれぞれ考えて、つなぎ合わると、なんとなく意味がわかるような文が出てくると思います。フルエールのようにそのまま伝わる言葉になっている方が、むしろかなり少数だと思います。多くの場合は、なんとなくわかったようでよくわからない言葉になっているのではないでしょうか。

そのため、出てきた文章を伝わる言葉にする作業が必要です。なぜ伝わる言葉が大事かといえば、ミッションとは人に伝えていくものだからです。理念の言葉は伝わってこそ価値があります。そのため、きちんと伝わる言葉にする一手間がとても大切になってきます。

例えば次の例があります。あるクライアントさんの例です。

この方の場合は、大事にしたいことは「一歩先、軸」、できることは「違いを見つける」、相手になって欲しい状態は「夢の実現、自然体」でした。

これらを組み合わせて、最初に作った理念の言葉は「一歩先にある軸を見つけ、違いを尊重し、自然体で夢を実現する」でした。ただこのままでは、なんとなくわかったようで、正直あまりよくわからないメッセージになっているのではないでしょうか。

では、これを伝わる言葉にするとどうでしょうか。コーチングを通じて言葉を磨いていきました。

最終的にできあがったのは「人の違いを聴きわけて、一歩先の自分を実現する」になりました。この方はミッションが定まったことによって、自分の軸を明確にすることができました。軸が明確になると、根本となる在り方がぶれなくなり、結果として行動も大きく変わっていきます。この方の場合は独立してご自身で会社を立ち上げ、心ふるえる道へ踏み出しました。

実際の企業のミッションの例

この3つの輪に基づく考え方は、実は多くの企業で実際に使われています。だれもが知る企業のミッションを見ても、基本的にはこの考え方が土台になっていることがわかります。

ほんの数例ですが、ファーストリテイリング、オートバックス、プレナスの例を挙げてみましょう。

ファーストリティリングの例

アパレル世界3位のファーストリテイリングの例を見てみましょう。ミッションは次のように紹介されています。

本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供します

https://www.fastretailing.com/jp/about/frway/frway.html

これを3つの輪で捉えてみます。

大事にしたいこと→本当に良い服、新しい価値

できること→服の創造

なって欲しい姿→服を着る喜び、幸せ、満足

と分解できるでしょう。

これを新聞記者の「伝わる言葉」目線で、より端的に表現するとすれば次の一文を作ることができます。

本当に良い服を創造することで、世界のあらゆる人に服を着る喜びを届ける

世界140カ国に拠点を持つファーストリテイリングの経営のへそは、たったこの1行に凝縮されます。シンプルだからこそ、多くの人に伝わり、共感を呼ぶことができるのでしょう。

オートバックスの例

次にカー用品最大手のオートバックスの例を見てみましょう。ミッションは次のように紹介されています。

オートバックスは常にお客様に最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会を創造することを使命とします。https://www.autobacs.co.jp/ja/company/philosophy.html

これを3つの輪で捉えてみます。

大事にしたいこと→最適なカーライフ

できること→カーライフを提案し創造すること

なって欲しい姿→豊かで健全な車社会

と分解できるでしょう。

新聞記者目線でさらに端的に文章化すれば、次の一文が浮かび上がります。

最適なカーライフを提案し、豊かで健全な車社会を創造する。

この一行こそが、オートバックスの真髄と言えるでしょう。日本の車社会を支える一企業の使命があらわれています。

プレナスの例

次は飲食チェーン大手のプレナス社の例をみてみましょう。ミッションは次のように紹介されています。

私たちプレナスは、すべての行動をお客様の視点で考え、食の事業を通じて、お客様の満足と健康を実現し、人びとに笑顔と感動をお届けし続けることに、チャレンジしていきます

https://www.plenus.co.jp/company/concept.html

大事にしたいこと→お客様の視点

できること→食の事業

なって欲しい姿→満足と健康の実現、笑顔と感動

プレナスの思いが伝わる文章だと思います。私個人も、お弁当をよく買うので親しみもあります。

しかし、このミッションの文章にはすこし残念に感じるところがあります。それは、一文が長いということです。一文が81字あります。日経記者目線のプロの視点から、この理念をさらに「伝わる言葉」にするとすれば、次の一文で表現できると思います。

すべての行動をお客様の視点で考え、食の事業を通じてお客様の満足と健康を実現する

端的にこれだけで十分伝わる言葉になっているはずです。81字が半分の39字になりました。元の文章の「笑顔と感動」はよくありがちなフレーズです。ありふれすぎて、心に響きづらい言葉だと思います。きっとこの理念を作る時には、経営に携わる多くの方たちが関わったとのでしょう。そのために、多くの人の意見が盛り込まれたことを感じさせる理念になっています。

しかし、理念にはたくさんの言葉を盛り込めばいいわけでは決してありません。あれこれと加えることは、大事なことを埋もれさせてしまうことでもあります。逆に、削ることは際立たせることでもあります。1箇所に見事にピントが定まった写真が、人の心を動かすのと同じです。あなたが最も伝えたいメッセージが端的に表現できているかが何より大切です。

理念作りでやりがちな3つの誤り

理念作りでやってしまいがちな3つの誤りをお伝えします。「なんとなくしっくりこない」と思っている方は、次の3つが関係しているのではないでしょうか。

✖️かっこいい言葉で作ること

理念の言葉を、他人から見てカッコいいかどうかで考えていませんか。カタカナ用語はなんとなくカッコいい雰囲気を出せますが、その言葉は本当に自分のものになっているでしょうか。

外からとってつけた言葉は、決して響きません。相手に響くのは、その人の内側から出てきた言葉です。よい理念は、たいていは平易な言葉で作られています。なぜなら、理念とは人に共感を呼ぶものだからです。難しい言葉では、共感を生みづらいでしょう。

理念作りに関するご相談の中には「以前作ったことがあるけれど、どうもしっくりこなくて」というお話を聞きます。どうして一度定めたミッションが、なかなか自分の中に定着しないのでしょうか。

それは自分とつながっていないためです。かっこいい言葉を寄せ集めてきても、結局は「他人の言葉」です。自分の言葉ではありません。大切なことは「ご自身の価値観」と結びついているかどうかです。価値観の見つけ方については、こちらの記事でもご紹介していますのでご覧いただければと思います。

https://fullyell.com/2022/05/13/column-2/

✖️ 他人のカッコいい言葉を使う

⭕️ 自分の内なる思いを表現する

✖️たくさん言葉を盛り込むこと

たくさん言葉を盛り込んでしまうこともよくやりがちな誤りです。ミッションに「思いを詰め込みたい」という気持ちはわかりますが、たくさん詰め込めば詰め込んだだけ、結局何を言いたいのかわからなくなります。「伝わる力」は落ちます。

どんなに長い新聞記事でも、見出しはひとつです。長い見出しだと、読まれないでしょう。私が在籍していた新聞社では、新聞紙面の見出しの文字数は「11文字以内」という原則がありました。どんな記事でも11文字以内で見出しをつけます。言い換えれば、どんな記事でも11文字で伝えられるのです。

理念の言葉も本質的には同じです。伝えたいメッセージが明確であれば、その言葉は端的になるでしょう。たくさん盛り込んでいるということは、言い換えれば、何を伝えたいのかがはっきりしていないということです。理念作りとは、何を大事にしたいのか、自分自身と向き合いメッセージを絞る作業とも言えるでしょう。

✖️たくさん盛り込む

⭕️メッセージを絞る

✖️自分ひとりで考える

よくやりがちな誤りの3つ目は「理念は自分ひとりで作ればいい」という思い込みです。まれにたったひとりで、天才的な理念を生み出せる人もいるかもしれません。しかし、残念ながら多くの場合そうとはいきません。

私の記者やコーチングの経験からも、一人でいい理念を生み出せる人はほとんどいません。私自身も、他者との対話や関わりを通じて理念の言葉を仕上げています。なぜなら「言葉」というのは本来、他者との関わりの中で生まれてくるものだからです。特に理念という「伝わるかどうか」が大切な言葉においては、他者との対話がとても大切になってきます。

これはコーチングの根本的な考えとも重なります。コーチという仕事はこれまで「クライアントから話を引き出す」という考えが一般的でした。しかし国際的な潮流では、コーチングの本質は「コーチとクライアントが対話を通じて新たな現実を作る」という考えが受け入れられています。学術的には「対話が現実を作る」という社会構成主義の流れが土台にあるようです。

理念は自分ひとりでは決して満足いくものを作ることはできません。実際に一人で作ったものと、一緒に作ったものでは納得感がまったく異なることを感じるでしょう。

もちろん、対話する相手はとても大切です。この人と一緒に理念を作りたいと思えるコーチを選びましょう。

✖️ 自分ひとりで考え出す

⭕️ 対話によって生み出す

ミッションは個人や企業のブレない軸に

以上、ここまでミッションの作り方についてご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。

ミッションがなぜ今の時代に必要なのでしょうか。それは仕事や人生の選択肢が増えてきているからです。人生100年時代と言われる中、私たちは史上かつてないほどに「選べる時代」を生きています。どんな仕事を選ぶか、どんな働き方をするか、どんなライフスタイルを送るか、多様な生き方が可能な時代になっています。

しかし、選択肢が増えれば増えるほど、迷う人も増えるでしょう。何を選んでいいかわからないからです。何を選んでいいのかわからず迷うことは、精神的にも苦しいことだと思います。

コーチの仕事をしていて意外に感じたことがあります。それは「自分の軸を見つけたい」というご相談を、年齢や職業関係なく多くいただくことです。仕事を始めた当初は「自分の軸」というのは20代の方が求めているものなのかなと思っていましたが、決してそうではないことを知りました。社会が大きく変わる中、多くの日本人は、いま一人ひとりが「自分の軸」を見つめ直している時期にきているのだと感じます。

ミッションは、まさに個人や企業のブレない軸になります。ミッションがあることで「選べる時代」を自分で選んで生きていくことができます。

ミッション作りは、あなたがご自身の人生を生きる上で必ず大きな力になってくれるでしょう。この記事もご活用いただきながら、ぜひご自身の中から見つけていってくださいね。

☆-----☆-----☆-----☆-----☆-----☆-----☆-----☆-----☆-----☆-----☆

▽理念作りのオンラインプログラムをお届けしています。詳しくはこちらをご覧ください。

▽フルエール社の公式フェイスブックページを始めました。コーチングやリトリート事業などをお知らせていていきます。よかったらフォローしてみてくださいね!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088076385842

▽Twitterも毎日発信しています。新聞記者出身コーチならではの情報をお届けしています。よかったらフォローしてみてくださいね!

https://twitter.com/daisuke_abe8

▽フルエール社の公式ページです。自分の軸や理念作りの体験セミナーなども開いています。ぜひチェックしてみてくださいね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?