老化を「克服」する

(最終更新:2022年10月15日)

こんにちは。東京大学医学部を卒業し、現在は東京大学の池谷裕二先生の研究室で脳と人工知能の研究をしている紺野大地と申します。

今回は脳や人工知能ではなく、「老化」について扱ってみようと思います。

というのも、(実は?)私の医師としての専門は加齢や老化を扱う「老年医学」なのです。

(現在、東京大学医学部附属病院の老年病科に所属しています。)

脳や人工知能もアツいですが、加齢や老化についての最近の研究も激アツです。

本noteでは、「老化は克服できるのか?」をテーマに、最新研究を見ていきたいと思います。

内容は以下になります。

1. 老化は病気なのか?

2. 老化を克服するための4つの研究方針

3. 終わりに

では、始めましょう。

1. 老化は病気なのか?

2020年9月に発売された「LIFE SPAN」を読んだ方はどれだけいるでしょうか?

個人的には「ポスト・ヒューマン誕生」や「ホモ・デウス」と並び、ここ数年でトップクラスの衝撃を受けました。

この本の筆者はハーバード大学のデビット・シンクレア教授で、老化研究といえば世界で3本の指に入ります。

この本の主張を一言で述べると、「老化は病気であり、克服できる」ということです。

現時点では医師を含め、老化が克服可能であると考えている人はほとんどいません。

シンクレア教授はこの考え方に疑問を投げかけ、

「老化を克服できる時代が訪れつつある」と主張します。

この主張には賛否両論の意見がありますが、老化を予防する研究が加速度的に進んでいることは事実です。

以下で、老化克服に関する最新研究を紹介したいと思います。

2. 老化を克服するための4つの研究方針

現時点で老化克服に有望と考えられる戦略として、以下の4つを紹介します。

i. パラバイオシス(血液交換)

ⅱ. 代謝のコントロール

ⅲ. 老化細胞の除去

ⅳ. 細胞のリプログラミング

1つずつ見ていきましょう。

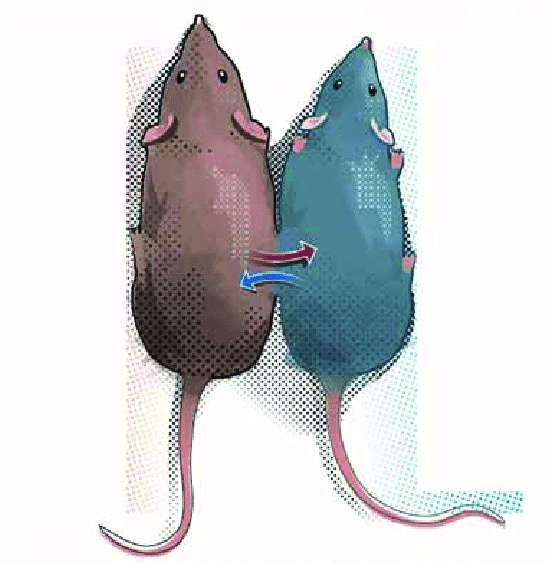

i. パラバイオシス(血液交換)

「若者の血を輸血すると若返る」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

パラバイオシスは、このような血液交換を指します。

2005年に発表された論文では、若年マウスの血液を高齢マウスに輸血することにより、脳細胞の増加や記憶力の向上、筋量増加や持久力向上が見られることが示唆されました。

さらに2020年に発表された続報では、

「若者の血を輸血せずとも、年老いたマウスの血漿を薄めるだけで若返り効果が得られる」という驚きの研究結果が報告されました。

「高齢マウスの血液(血漿)を薄めるだけで老化を抑制できる」という驚きの研究。

— Daichi Konno / 紺野 大地 (@_daichikonno) June 26, 2020

過去に「若年マウスの血液を高齢マウスに"輸血"すると若返る」という報告があったが、高齢マウスの血液だけで老化を抑制した点がすごい。

"聖杯"は若者の血液の中ではなく、自身の中にあった。https://t.co/V8EEZyIhXH

血漿交換療法自体は(老化予防目的ではありませんが)すでに医療の現場でも用いられており、今後の研究の進展に期待したいところです。

ⅱ. 代謝のコントロール

代謝のコントロールとして有名な研究は、

「摂取カロリーを減らすと老化が予防され寿命が伸びる」というものです。

これは、カロリー制限により長寿遺伝子のスイッチがオンになることが理由だと考えられています。

最近では、カロリー制限以外にも長寿遺伝子を活性化させる研究が活発に行われており、メトホルミン、ラパマイシン、ニコチンアミド・モノヌクレオチド(NMN)などいくつかの候補物質が見つかりつつあります。

なかでもメトホルミンは、人間を対象とした臨床研究が計画中であり、遠からず「老化予防」を目的とした処方を始める国が出てくるかもしれません。

今回紹介する4つの戦略のうち、個人的にはこの手法が最も早期に実現されると考えています。

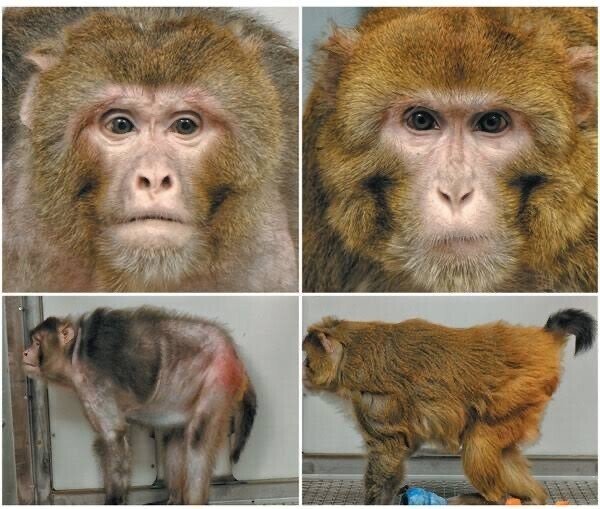

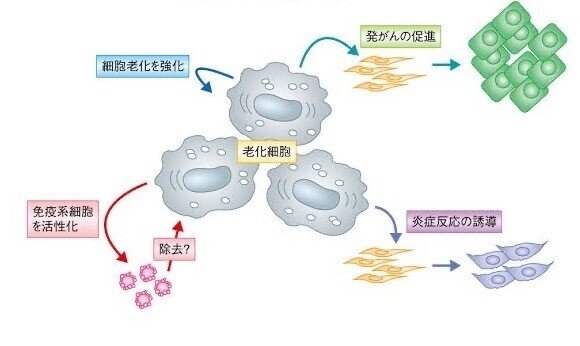

ⅲ. 老化細胞の除去

3つ目は「老化細胞の除去」です。

加齢に伴い、体内には老化細胞と呼ばれる細胞が増えていきます。

老化細胞は炎症物質を分泌し、発がん率の上昇や血管老化、骨量減少といった有害な反応を引き起こします。

そんな中、老化細胞を除去することによりこれらの老化現象がストップし、さらには「若返る」という衝撃的な結果がここ数年で相次いで発表されています。

なかでも、フィセチンという老化細胞除去薬はすでに人間を対象とした臨床研究が行われており、こちらも早ければ10年以内に処方を許可する国が出てくるかもしれません。

「2. 代謝のコントロール」と組み合わせれば、薬を飲むだけで10年単位で寿命が伸びる時代が来るかもしれないことを、正しく認識しておく必要があります。

追記:2021年1月に、「老化細胞を除去する従来よりも有望な薬、GLS1阻害薬が発見された」という研究が発表されました。

GLS1阻害薬はすでに抗がん剤などで用いられており、老化の克服がさらに近づいたかもしれません。

なお、この研究は東大の中西先生らによるものであり、日本から生まれる老化治療薬に期待が高まります!

老化に重要な「老化細胞」のみを除去する薬(GLS1阻害剤)を発見したという驚きの研究。

— Daichi Konno / 紺野 大地 (@_daichikonno) January 15, 2021

老化細胞の除去によりマウスでは寿命が30%近く伸びることが既に示されており、人間での臨床研究も「5~10年程度で始めたい」と言う。

とても期待したい。

(画像は論文外のもの)https://t.co/6WQfGtROBJ pic.twitter.com/uL7GD2CXe9

ⅳ. 細胞のリプログラミング

最後の戦略は「細胞のリプログラミング」です。

細胞のリプログラミングとは、

「分化が進んだ(老いた)細胞を何らかの方法で若い人工多能性幹細胞へと"巻き戻す"こと」です。

2020年12月には、細胞のリプログラミングにより視神経が「若返った」という驚きの研究が発表されました。

(この研究の発表者は、「LIFE SPAN」を書いたデビット・シンクレア教授です。)

細胞のリプログラミングにより、損傷した視神経を「若返らせて回復させる」ことに成功したという論文。

— Daichi Konno / 紺野 大地 (@_daichikonno) January 9, 2021

この研究では、山中先生が発見した4つの山中因子のうち3つを発現させている。

将来的に細胞のリプログラミングは、

「老いを克服する切り札」になるかもしれない。https://t.co/92MasVChpc pic.twitter.com/ctAGrnVaFO

ちなみに、細胞のリプログラミングには、iPS細胞で有名な山中伸弥先生が発見した"Yamanaka Factor"が利用されており、日本人として誇らしい気持ちになります。

「細胞のリプログラミング」には発がん性や倫理面など解決すべき課題が山積みで、実現にはまだまだ時間がかかると思われます。

ですが、成功した場合の効果は絶大であり、老化克服に向けたジョーカーと言えるでしょう。

3. 終わりに

最近では、Googleが老化予防研究に巨額の投資をしたり、「ホモ・デウス」の筆者であるハラリ教授が「老いや死は、サイエンスやテクノロジーの発展で克服できる」と主張したりと、本気で老化や死を克服しようと考える研究者や著名人が増えていることを強く感じます。

振り返れば、古今東西多くの人びとは「若返りの薬」を求めてきました。

誰が探してもどこにも見つからなかった秘薬が、ついに発見されるときが訪れるのでしょうか?

なんとかその日を健康に迎えるため、ひとまず今から室内で筋トレをしようと思います。

ちなみに、私自身は今まさに、脳・人工知能・老化を組み合わせた(欲張りな?)研究に取り組んでいます。

その研究についても、いずれお話しできる日が来ればと思います。

乞うご期待!

P.S. 脳科学を学び始めたい人のための入門ガイドも執筆しています。

また、神経科学や人工知能、老化についての最新研究を月3回深掘りする"BrainTech Review"も連載しています。

興味のある方はぜひご覧いただければ嬉しいです😊(初月無料です!)

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?