実質2泊3日で行く!五島列島教会巡りの旅③ 久賀・奈留編

五島列島教会巡りの旅、最後の目的地は世界遺産のある2つの島。久賀島(ひさかじま)と奈留島(なるしま)です。

久賀島は馬蹄形をした島で、奈留島はYのような形をした島です。面積は久賀島のほうが大きいのですが、人口は奈留島のほうが圧倒的に多いです(久賀島はH31年時点で約300人、奈留島はH27時点で約2,200人)。また奈留島には高校もあります。

この2島の共通点は、遣唐使や遣明使といった、大陸へ向かう人々の寄港地だったことと、潜伏キリシタンの足跡が多く残ること。いずれも戦国時代にキリスト教の布教を受け、江戸時代からの禁教時代を通り、明治期にカトリックに復帰した経歴があります。ただ、奈留島はカトリックに復帰せず、『カクレキリシタン』としての信仰を守る方々も少なからずいるとのこと。

潜伏キリシタンの歴史があるということは、その分弾圧も受けてきた歴史があります。特に久賀島で1868年に起きた『五島崩れ』では、信徒約200人がわずか12畳の牢に8ヶ月もの間押し込められ、拷問と飢えから42人の死者が出る事態となりました。これを知った諸外国の公使団からの抗議と、イギリス公使・パークスの調査により、1869年に拷問がやっと中止されました。

これらの悲惨な歴史を超え、地域の人々の手によって建てられたのが、世界遺産に登録された2つの天主堂、旧五輪教会堂と江上天主堂です。

今回筆者は中通島から一度福江島に戻り、そこから海上タクシーで移動する手段で訪問しました。奈留島は大型フェリーも発着しますが、いずれの島も公共交通手段が少なく(特に久賀島はバスがないため、乗合タクシーしか島内の公共交通はありません)、個人で回る場合はタクシーまたはレンタカーの利用が必須となります。旧五輪教会堂と江上天主堂を回るだけなら、福江島発着のものを中心に、複数のツアーがありますので、日程や時間に合うものに参加するのが訪問しやすいでしょう。

1.中通島から福江島へ~フェリー・太古~

まずは中通島から福江島に戻りました。この2島は五島列島の観光の中心ですが、相互の交通手段が限られています。高速船での移動、海上タクシーでの移動、そして今回利用したフェリー・太古での移動です。

ただし、太古が中通島の青方港に到着するのは朝の5:40。……早起きして、タクシーで移動すればなんとかなるでしょう!(実際なんとかしました!)

明け方の青方港に到着した太古。太古の船首左手、奥の山の中腹に、塔のようなものがある建物が見えますが、これは大曽教会(中通島編参照)です。出港時に進行方向右手に見えてきますので、ぜひ右側のスペースまたは甲板から大曽教会を見てみてください。

大曽教会以外で乗船中に見ることができる教会は、桐集落にある桐教会となります。桐教会は、若松島と中通島を繋ぐ橋を潜った後、荒島という小島を超えてすぐ、進行方向左手奥に見えてきます。荒島の影に隠れるような位置関係のため、ほんのわずかな時間しか見られません。お見逃しなく。

2.久賀島へ~世界遺産・旧五輪教会堂~

青方港出港後、太古は一路奈留島へ向かいます。ここで下船して江上天主堂から回る場合、奈留港への入港時間は7:25で、江上天主堂の扉が開くのは9:00ですので、港付近のレンタカー店で車を借りた後、奈留千畳敷(奈留港から車で10分)や奈留神社(奈留港から車で10分)、小田河原展望台(奈留港から車で15分)などを回ってから江上天主堂に向かうと、時間的にちょうど良いと思います。

今回筆者は観光後に福岡まで飛行機で戻る予定だったため、福江港に荷物を置きたく、奈留港で下船はしませんでした。

福江港の入港時間は8:15です。今回は荷物を置いた後、予約していた海上タクシーで久賀島の旧五輪教会堂から回ることにしました。

太古は福江港ターミナル2階と渡り廊下で接続します。渡り廊下を進み、エレベーターまたは階段で1階に降りましょう。コインロッカーは階段降りて正面(中型20個以上あり)の他、チケット売り場右手奥にもあります(こちらのみ大型6個あり)。

今回は海上タクシーむさしさんにお世話になりました。船長さんは伊勢エビ漁師さんでもあるとのこと。

道中、海からしかアクセスができないマリア像のところに立ち寄ってくださいました。昔は近くに人が住んでいたそうなのですが、便が悪いこともあり、現在は無人とのことです(福江島だったはずなのですが、具体的な場所の記録を忘れました……船長さん達に頼めば向かってくれると思います)。

マリア像を後にしたら、久賀島の南方をぐるっと回り込み、直接旧五輪教会堂がある五輪地区に向かいます。

五輪地区は現在片手で足りるほどの世帯しかない非常に小さな集落ですが、かつては40世帯ほどあったといいます。その名残もあり、現在も船着き場が作られているので、小型船であれば船着き場に直接乗り付けられます。

船着き場に近づくと、奥にいくつか建物が見えてきます。その中でもひときわ古い白壁の建物(写真中央やや右)が、世界遺産・旧五輪教会堂です。

旧五輪教会堂は、一見すると少し大きな民家のようです。屋根の十字架がなければ、教会堂とはわからないかもしれません。

この教会堂は1881年に、現在の場所から見て島の反対側・浜脇地区に建てられたもので、つまり元々は「浜脇天主堂」でした。1931年に改築されることになったのですが、教会がなかった五輪地区の要望により、取り壊しを免れ、現在の場所に移築されたのです。その後1985年に長崎県の有形文化財に、1999年に国の重要文化財に指定され、2018年に世界遺産として登録されました。

建物は木造瓦葺きの平屋建て。窓が尖頭アーチ型になっている以外は純和風の建築となっています。移築された時に特に改修をせず建て直したため、見た目も創建当時のままとなっていることが、文化財登録の道に良い影響を与えたことになります。

それでは内部は?

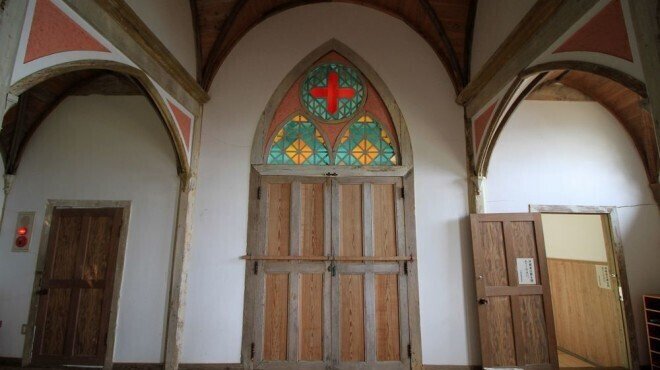

実は、中に入ると三廊式にリブ・ヴォールト天井、ゴシック風の祭壇にステンドグラス風の窓など、しっかりとした教会建築になっているのです。

(画像出典:おらしょこころ旅/木造の素朴な教会堂)

実はこの身廊横の窓、引き戸式。創建当時は当然ながら西洋建築の知識のある大工はいませんでしたので、地元の仏教徒大工・平山亀吉が建設に携わったそうです。そのため、随所に日本式の作りが残されているのですね。

五島列島の多くの教会を設計・施工している鉄川与助も仏教徒ですが、島という小さなコミュニティ故の協力体制のようなものが伺えます。

(画像出典:おらしょこころ旅/手作りの疑似ステンドグラス)

入口上部に設けられたこのステンドグラスも、本物のステンドグラス――色付きガラスではありません。創建当時は色付きガラスが高価だったためでしょうか、透明ガラス2枚の間にセロファンを挟み込み、ステンドグラス風に仕立てているそうです。現在は透明ガラスになっている身廊の窓も、創建当時は同じようにセロファンを挟んだ疑似ステンドグラスだったとのこと。

現在の素朴さすら感じる外見からは想像できないような、地元民の創意工夫あふれる美しい教会であることがおわかりいただけるかと思います。

こんな建物が明治時代の日本で作られていたというのが、本当にすごいことです。

旧五輪教会堂の前には美しい五島の海が広がります。

この教会堂に船着き場以外からアクセスする場合、島の反対側の浜脇地区からタクシーまたはレンタカーで移動することになりますが、五輪地区への道は徒歩でのみ移動できる山道となっており、車両が乗り入れることはできません。最寄りの駐車場から15分ほど山道を歩くことになりますので、足元はしっかり固めていきましょう(写真奥の山際の道が、駐車場から続いている道です)。

【住所】長崎県五島市蕨町五輪

【開館時間】8:30~12:00/13:00~16:30(教会守の駐在時間) ※教会守がいない時間も扉が開いていれば見学は可能。

【料金】無料 ※献金箱に寄付をオススメ。献金箱は二軒隣の新五輪教会(茶色の建物)の前にある。

【注意事項】要事前連絡(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産インフォメーションセンターHPで事前連絡を受け付けています)

それでは、海上タクシーに戻り、最終目的地の江上天主堂に向かいましょう!

3.奈留島へ~世界遺産・江上天主堂~

海上タクシーを利用する場合、船の大きさにもよるでしょうが、五輪地区から北北東方向に進んだ場所にある、奈留島の江上漁港に向かうことができます。今回は小さめの船のため、江上漁港に直接行っていただけることになりました。

漁港から見て右手奥、森の中に何やら見えます……。

この森の中の建物が、世界遺産・江上天主堂です。

旧五輪教会堂とは打って変わって、クリーム色の壁に青い雨戸が大変メルヘンチックで可愛い教会です。一見カントリー風にも思える外見のこの天主堂は、谷底の森の中に建てられており、湿気が多い環境故に、高床式の設計となっています。設計・施工は今回の連続記事でもおなじみ、日本教会建築の父・鉄川与助で、1918年に創建されました。

江上天主堂が他の協会と違う点として、「あるもの」がないことが挙げられます。十字架です。どうも資金不足に陥ったため、作れなかったようです。その代わり、裏側上部の屋根の庇部分に十字架型の切込みを入れてあり、時間によって光の十字架が壁に映り込むようになっています。

光の十字架は、午前中のほうがよく見えるようです。江上天主堂は午前中に行くといいかもしれませんね。

江上天主堂内部は、作られた当時の努力が伺える部分と、洗練された西洋準拠のデザインが混在しています。

(画像出典:おらしょこころ旅/教会堂に残る鉄川与助のメッセージ)

外見のメルヘン感とは裏腹に、よく整ったリブ・ヴォールト天井が印象的な内観です。

柱に木目が見えていますが、これは木本体の模様ではなく、なんと櫛を使って手書きされたもの。ヨーロッパで行われている、石にマーブル模様を施して大理石風に見せる技術を知った鉄川が、木に応用したものであるようです。

この手書き装飾は、窓にも見られます。

(画像出典:おらしょこころ旅/教会堂に残る鉄川与助のメッセージ)

江上天主堂の窓にはステンドグラスがありません。どれも普通の透明なガラスです。しかしそこに手書きで桜の花のような花が描かれ、透明ガラスを華やかな装飾ガラスに仕立てています。黄色い桜はないので、これは天国の花なのかもしれません。

五島の教会は、博物館となっている堂崎天主堂を除き、寄付金制となっています。江上天主堂内部では、一定額以上の寄付を行うことで、可愛らしいデザインのポストカードをいただくことができます。

旅のお土産にいかがでしょうか(画像は大浦天主堂ですが、江上天主堂や旧五輪教会堂も入ってます!)。

江上天主堂の見学が終わりましたら、福江港に戻ります。

なお、定期便等の大きめの船は、奈留島の南にある奈留港に到着します。江上天主堂までは路線バス(一日に数本ですが……)かタクシー、レンタカーで向かうことになりますので、ピンポイントで江上天主堂に行きたい場合は、観光ツアーか小型の海上タクシーを利用するのをおすすめします。

【住所】長崎県五島市奈留町大串1131

【開館時間】9:00~12:00/13:00~15:30(教会守駐在時間)

【料金】無料 ※献金箱に寄付をオススメ。献金箱は堂内にある。

【注意事項】要事前連絡(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産インフォメーションセンターHPで事前連絡を受け付けています)

4.交通手段~久賀・奈留編~

【海上タクシーむさし】

福江港を拠点にする、小型船専門の海上タクシー。基本は福江港発着となるが、希望があれば奈留島まで迎えに来てくれるとのこと。

HPは無く、電話でのみ予約可能。複数人で乗り合いできるので、誘い合わせて乗るのもオススメ。

【電話番号】0959-73-0566/090-7924-4793

※筆者が利用した際は福江港の2号桟橋に来てくれました。

【フェリー太古】

博多港から福江港までを結ぶフェリー船。博多港の出発時間は23:45なので、仕事帰りに荷物を積んで寝ながら移動……という夜行船としての利用が可能。ごろ寝となるパブリックスペースの他、別料金加算で個室の利用もできるので、ゆっくり寝たい場合は個室推奨。

博多からの道中、宇久島・小値賀島・中通島・奈留島を経由していくが、いずれも早朝の到着(宇久島は3:55到着!)になるため、各島への足としてはやや使いにくいかもしれない。また、福江港発の便では奈留島に立ち寄らないので、この点も要注意。

大型船のため、比較的時間通りに運行するが、時化が強い日などは港で潮待ちとなることもある。公式情報は要チェック。

【電話番号】0570-01-0510(9:00~17:00/日祝休み)

【HP】http://www.nomo.co.jp/taiko/

5.終わりに~美しく静かな海の里~

久賀島・奈留島の旅はいかがだったでしょうか。

この二島は人口が少ないこともあり、交通手段が限られるので、『個人では行きづらい』とされる場所です。今回は海上タクシーを利用することでうまく回れましたが、一人旅などでは割高になってしまいますので、ツアーをうまく活用して行くのがおすすめです。

ただ、この『行きづらさ』が、かえって静かな集落の雰囲気や、美しい海を堪能するのには適しているな、とも思わせてくれるのが、久賀島と奈留島の良いところでもあります。ここに来た際は、美しく静かな五島ブルーの海を見て、少しでもまったりした気分で過ごせたら良いですね。

今回の記事で、五島列島の旅行記は終了です。

また別の場所の旅行記で、お会いできたら幸いです。

それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?