ミヒャエル・エンデ「モモ」岩波少年文庫

児童文学とかファンタジー小説とはほとんど縁がない俺だが、知り合いの方から何度も薦められて読んでみた。正直、驚いた。社会的なメッセージがかなり強烈に込められている。「NHK100分de名著」に取り上げられただけある。「児童文学、なめらたらあかんぜよ!」ガツンときた感じ・・^^‼

舞台はある都市の円形劇場廃墟。ここにモモという少女が住んでいる。恰好や身なりはみすぼらしい。普通に考えたら単なる路上生活者ってことになる。世間体とか世間の常識とは違う世界で生きるモモ・・。

しかし、このモモには「並外れてできること」が一つある。それは「聞くこと」。人の話をひたすら聞く・・これは本当に難しいことだ。だからいろんな人がモモに話をしにくる。人々はモモに話していく中で解決策を見出していく。人だけじゃない。コオロギもヒキガエルもみんなモモに話しにくる

では、モモはなぜそんなことができるのか。モモ自身が聞くことを愛しているからだ。その究極は「自然の荘厳な静けさ」の音。まるで音楽を聴くようにモモはその音を聞く。

そんなモモには心から信頼できる友達が2人いた。「今を生きる」掃除夫のベッポと「口から無まれてきた」観光ガイドのジジ・・。この2人はモモに絶大な信頼を寄せている。

そんな中、街に<灰色の男たち>があらわれる。常にメモ帳を持ち、歩き葉巻をくわえて不気味な行動で人々を監視している。「時間銀行への貯蓄」を人々に勧め、「時間の節約」と「効率の追求」を仕向けながら、人々の「豊かな時間」を奪い取っていく。人々は彼らの誘惑に勝つことなく、次々に「時間節約」「効率性の追求」に走り、金銭的な富を得ていく。しかしその生活から「豊かさ」は影を潜めていく。

「時間=生そのもの」であることを忘れ、人としての生を失っていく。<灰色の男たち>は人々から奪った時間を「時間銀行」に冷凍保存し、その時間という花々から葉巻をつくり、それをふかして灰にしながら生きている。

モモ以外のほとんどの人々が<灰色の男たち>の誘惑に負けていく中、モモだけは彼らに「寒気」を感じ、避ける。<灰色の男たち>は自分たちの目的を妨げるモモを脅威に感じ捉えようと試み、モモは逃げ惑う。

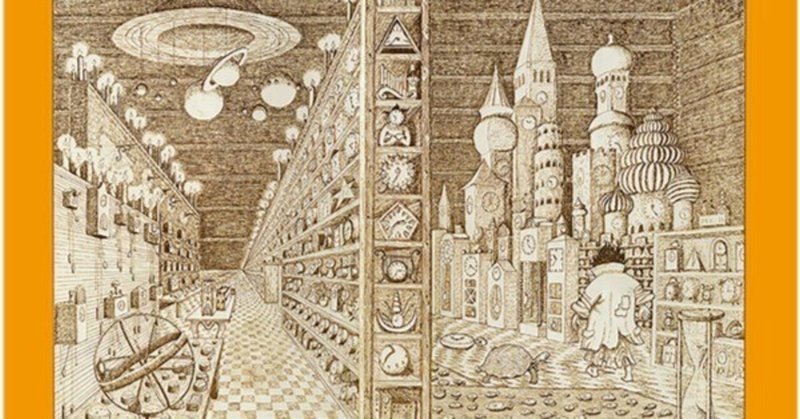

そんな中、「時間の国をつかさどる老人」であるマイスター・ホラが遣いであるカシオペイアという亀をモモにおくり、モモはカシオペイアに導かれてマイスター・ホラのもとに訪れる。ここでモモが目にしたのは「奇跡の花たち」それは人それぞれに与えられた限りある時間の花、これ以上ないくらい美しい花。振り子とともに朽ちていく花。刹那の美だった。

モモはこの時間を人々に届けるべく、<灰色の男たち>を自滅させるミッションをマイスター・ホラから与えられ、カシオペイアとともにこれを成し遂げる。

「めでたしめでたし」で終わりと思いきや、この話は「ある旅行者から聞いた話」であるとし、「この話は過去の話でもあり、未来の話でもある」と告げられたという・・。

これは驚きの仕掛け!最後にドキッとさせられる。しかも「あとがき」で・・。現代人への警告としての姿を最後に見せた。人間が生み出した毒、つまり効率性や節約といった資本主義の必然にアンチを飛ばしている!

資本主義の「正義」が人間の本性から人を引き裂いているということを筆者はこの作品に込めたのだろうか。

「聞くこと」「待つこと」「見ること」

一つ一つあまりに性急に進めていないか?

星の音を聞く時間をもっているか?

人としての「豊かさ」の喪失に気づかされるいい時間だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?