蜷川幸雄「演劇の力」日本経済出版社

6年前、80歳で亡くなった熱血演出家。その破天荒な演出は多くの俳優・思想家達をうならせた。市川染五郎、吉本隆明等、超一流ばかり。世界においてもその手腕は高く評価されている。

両親は富山県の貧しい農家出身。五人兄弟の末っ子だ。父親は埼玉県の川口で洋服店をしていた。母親は根っからのハイカラさんで、文楽、歌舞伎、コンサートにずいぶん付き合わされたそうだ。部分的ではあるが、俺の母親も似ている面がある。蜷川は母親の影響で、色に大変な興味をもったらしい。

高校時代に演劇にはまった蜷川は、東京芸大に落ちたあと、青俳という劇団に受験し、面接での連想の奇抜さを評価され、入団する。ここで、安部公房の講義を受けるなど、かなりインパクトのある教育を受けている。安部公房の「パブロフの犬」の講義からは「人間は悲しいからなくんじゃない。涙がでるから悲しいんだ」「おかしいから笑うんじゃない。あれはただの筋肉の痙攣だ」と学ぶ。英文学者であり、ロシア語の達人であった倉橋健さんからはモスクワ芸術座の演出家スタニスラフスキーの原書解説で鍛えられた。

1970年「明日そこに花を挿そうよ」という戯曲で絶望した青年の小さな希望を表現してから、嫌いだった桜が好きになった。高校を落第し、大学受験に失敗し、灰色の学生時代をすごした著者にとって春は暗いものだった。時代や社会に対する怒り、憤り・・その発露を演劇に見出した。

「演出の発想はいつも危地から生まれでてきた。本当は避けたいのに、自己を危険にさらす。あえて自分を引き裂かれる目にあわせたい。傷だらけの僕の人生はその繰り返しだった」

蜷川の「馬鹿野郎!」は川口市の鋳物工場の中の緊張感と怒号からきている。貶しでなく、川口っ子の挨拶なんだそうな・・。

女優真山知子と結婚し、貧乏演出者としての生活をしていく中で、頭角を現した蜷川は、映像の現場で、当時のNHKの名物ディレクター、和田勉の影響を受ける。(「おっと!ここで先週の読書とつながった!あのワダエミの夫じゃん!」)意外な事実は彼がイクメンであったことだ。妻真山が娘を出産した後、徹頭徹尾育児と家事をこなしている。子煩悩な性格の持ち主でもある。

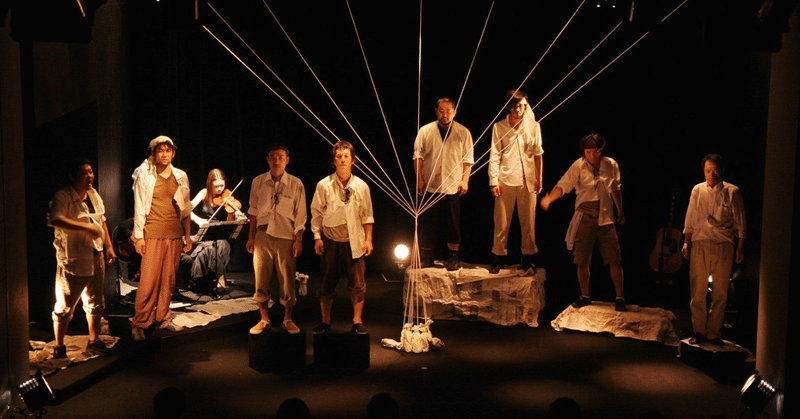

蜷川が打ちのめされ、大変な影響をうけた唯一の劇作家は唐十郎。彼の「二都物語」などから庶民目線の演劇のリアリズムを学んでいる。逆に三島由紀夫の文章至上主義的な世界には徹底的に一線を引き、演劇の力でぶち壊すことを力にしてきた。世界ではたとえば中東においてパレスチナ人俳優達とイスラエル人俳優を同等数募集して一つの演劇を作るという、前代未聞の演出もし、それを成し遂げている。

そのバランス感覚というか、世界基準の仕事に頭が下がる思いだった。彼を通して唐十郎にも関心をもった。興味は尽きない。俺がビビッと来る人は何か共通点がある。面白い!演劇の力はコミュニケーションに自信のなかった蜷川を信じがたいほど引き上げた。真剣さからくるぶつかり合いと人間臭さ、何ともいえない読後感がある。演劇の力を俺は明確には知らない。だからこそ、本著は良い刺激になった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?