【第14章】組織の知を引き出すのに必要なのは社内のブラブラおじさんだ

※「世界標準の経営理論」で学んだことのメモ一覧はこちら

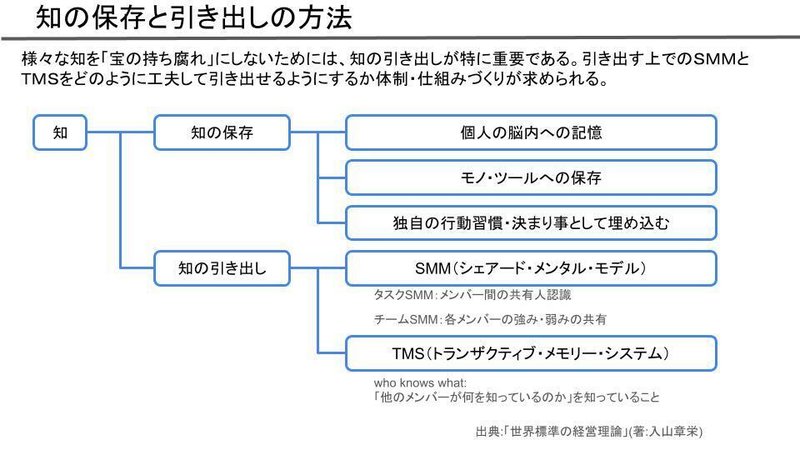

本章では組織の循環プロセスの中の「知」の部分について説明をしていく。第12章でも少し触れたが、組織の記憶プロセスは「知の保存」と「知の引き出し」の2つに大別される。以下でそれぞれの詳細について概要を紹介する。

知の保存(retention)

獲得された知を組織に保存する方法は大まかに3つの手段がある。

1.個人の脳内への記憶

2.モノ・ツールへの保存(書類・ITシステム・製品・サービス等)

3.独自の行動習慣・決まり事として埋め込む

3つめについて補足すると、組織にも認知の限界があることから、その負担を下げるため、企業内部で当然とされる慣習・標準的な手続きをつくりあげることを意味する。このことをカーネギー学派では「組織の標準化された手続き」と呼ばれていたが、現在では独立して「ルーティン」という概念に昇華している。(ルーティンは第16章で詳しく解説)

知の引き出し(retrieval)

保存した知は必要な時に引き出される必要がある。優れた知があっても効果的に引き出せないために「宝の持ち腐れ」になってしまう。では、知を効果的に引き出すためにはどうすれば良いのか。以下で経営学の2つの標準理論を解説していく。

シェアード・メンタル・モデル(SMM)

SMMは組織行動論で徹底的に研究されているメタ知であり、基本概念はコネチカット大学のジョン・マシュー教授が2008年でに「ジャーナル・オブ・マネジメント」でSMMを以下のように定義している。

「SMMとは、チームメンバー間で共有されている知についての、認知体系のことである」(筆者意訳)

より直感的に表現すると、「組織のメンバー間で、どのくらい認知体系(仕事などに関する様々な情報・知見が頭の中でどう整理されていて、どう描かれているか)が揃っているか」となる。それがメンバー間で揃っているほど、組織のSMMが高いということだ。

SMMはさらに2つに分けられる。

1.タスクSMM

これは組織の行う仕事や、組織が持つ技術・設備などに関するメンバー間の共有認識のことである。

・作業の目的は?

・何かトラブルがあった時の対応策の優先順位は?

・期間システムを扱う手順は?

といった様々な行動について、メンバー間で共有認識の共有があることだ。

2.チームSMM

もう1つはメンバー同士の行動の役割分担、メンバーそれぞれの好み、強み、弱みなどに関する共有である。例えば「こういうトラブルがあったら、彼はこうして、私はこうする」などの基本認識が共有されているということだ。ここの共有認識があると、メンバーの行動を予見でき「予見」しやすくるのだ。

SMMの企業事例(トヨタ・IDEO)

SMMがゆたかな事例として有名なのはなんと言っても「ジャスト・イン・タイム」「自動化」に代表されるトヨタ生産方式だ。

・何か異常があったら生産ラインの全てをとめる」、「後工程引き取り」、「必要数でタクトを決める」など、自動車生産における基本的な考え方がトヨタの生産現場では徹底されている。その結果として、長らく高い生産性を誇ってきた。

トヨタの事例は「現場のオペレーション」だったが、「クリエイティブな現場」にも適用可能であるとして、紹介されているのがIDEOだ。

IDEOは、「世界ナンバーワンのイノベーション企業」とも呼ばれる米デザイン企業で、同社のブレインストーミングには有名な7つのルールがある。

①トピックに忠実であれ(Stay Focus on Topics)

②ぶっ飛んで良し(Encourage Wild Ideas)

③すぐに判断・否定するなかれ(defer Judgement)

④会話は一人ずつ(One conversatiion at a time)

⑤質より量を(Go for Quantity)

⑥描け、視覚的であれ(Be visual)

⑦他社のアイディアに乗っかれ(Build on the Ideas of Others)

上記の7つのルールがメンバー全員に浸透していることで、どんなに突飛なアイディアも躊躇をなく発言し、他のメンバーは否定することなく受け止めてアイディアを発展させることができる。

トランザクティブ・メモリー・システム(TMS)

SMMは「組織メンバー間の基本認識の共有」というメタ知だったのに対し、TMSは「知識内の知の分布」についてのメタ知である。すなわち「組織メンバーが『他のメンバーの誰が何を知っているのか』を知っていること」だ。英語でいえば、who knows whatとなる。

組織の情報共有を考える「組織において全員が同じ情報を知っていること」が良いと考えがちだが、人は認知の限界があり、キャパシティに限りがある。また、組織も同様であり蓄積すべき知の総量が多くなれば全てを共有することは不可能だ。しかし、「〇〇のことは彼(彼女)に聞けば良い」というwho knows whatを覚えるだけなら負担は軽く、組織が大きくなっても覚えることは可能である。重要なのは「このことはあの部署の〇〇さんに聞けば良い」というメタ知が浸透し、必要に応じて適切な他のメンバーから聞く(知を引き出せる)ことなのだ。

TMSを規定する条件は、専門性(specialization)と正確性(credibility)の2つである。組織にいるからこそ、人は分業が可能になり、それぞれ「知の専門性」を高めることができる。そして、TMSがゆたかな組織は自分の専門分野だけを覚え、自分ではわからないことはTMSを通して他社から引き出せばいいので、圧倒的に効率がよくなる。

TMSを高める条件

ではTMSをゆたかするにはどうしたらよいか、が疑問として出てくるが既に様々な研究がある。その結論として言えるのは、TMSを高める上で重要なのは「顔を突き合わせて(フェース・トゥ・フェース)の交流」ということだ。直接会って対話するコミュニケーションの頻度ど高いチームがTMSもゆたかなのだ。(どれくらいの頻度が適切なのだろうか。)

今、コロナ期間はZOOMでのコミュニケーションがメインになっていたが、今は落ち着いてきて出社を求める企業が増えているが、それも一理あるわけだ。ただ、出社するだけでは意味がなく、コミュニケーションを以下に創り出すか工夫が必要であり、グーグルでは社内にカフェテリアやビリヤードできる空間あるのが有名だが、日本ではヤフージャパンやセガサミーがカフェテリアをつくり異なる部署が交流する工夫をしている。

TMSは本当に全員で共有する必要があるか

who knows whatの重要性は理解できたが、これ数百人単位までは共有出来ても、数千人単位になった時には認知の限界を超えてしまう。そのため、「TMSというメタ知は個人に独占させた方が良いのでは」という考えが出てくる。これに対する研究結果も既にでている。それは「TMSは全員で共有するよりも個人が独占した方がパフォーマンスが高い」というものだ。言わば「知のブローカー」と言える人が、媒介者となることで、知の共有を促進するのだ。

一昔前の日本の企業では、昼間から社内歩き回りタバコを吸っている「一見何をしているのかよくわからないブラブラおじさん」がよくいたが、まさに「知のブローカー」だったのかもしれない。

最近は、効率化の波の中で、そのような人を見かけなくなってしまったが、組織の知を高めていくには、そのようなインフォーマルな役割を意識的に設定して知の交流を図ることが必要であろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?