映画技法講座5「イマジナリーラインの法則」

さて今回は、いよいよイマジナリーラインの法則について説明したいと思います。

イマジナリーラインの法則/180-degree rule

『パプリカ』(今敏)の劇中で説明されるように、イマジナリーラインをキャメラが越えると、向かい合っているはずの2人が等方向を向いているかのように見えてしまい、観客の方向感覚を混乱させてしまうので避けましょうというのが、その法則です。

上手に粉川警部、下手にパプリカが座って向かい合っています。2人の間を結ぶようにイマジナリーライン(点線)が走り、その下半分なら下半分の180°内であれば、どこから撮っても彼らの位置関係(上手に粉川、下手にパプリカ)は変わらないので、観客に何ら混乱はありません。

その切り返しは、構図(下手方向を見る粉川)、および、その逆構図(上手方向を見るパプリカ)でとらえることができます。

しかし、キャメラがイマジナリーラインを越えると事情が変わります。イマジナリーラインを越えてパプリカをとらえたショットは、下手に粉川がいることを示し、2人の位置関係が左右逆転してしまいます。双方のショットを切り返すと、2人とも下手を見ていることになって、向かい合っているはずなのに等方向を向いているように見え、観客を混乱させてしまいます。つまり、構図/逆構図の切り返しではなく、構図/構図の切り返しになってしまうのです。

イマジナリーラインの越え方/Cross the180°line

以上のように、イマジナリーラインの法則自体は単純なものです。イマジナリーラインとは、舞台と客席をわける「第四の壁」のようなもので、客席のどこからどう見ようが、舞台上の位置関係は変わらない(舞台裏から見れば、それは反転する)のと同じと思えばいいでしょう。しかし、演劇と異なり映画は、イマジナリーラインを越えて——「第四の壁を破る」のではなく——観客から奪われている「第四の壁」側の景色を見せることができます。ただし、それには作法があります。そして、イマジナリーラインを越えることができるのだとして、なぜ越える必要があるのでしょう。

作法1)登場人物を動かすことで、イマジナリーラインがキャメラの光軸を跨ぐ

『チャンプ』(フランコ・ゼフィレッリ)から、再起を決めたビリー(ジョン・ヴォイト)が、反対するトレーナーのジャッキー(ジャック・ウォーデン)を説得するシーンを見てみましょう。

上図のように、まず、向かい合う2人をキャメラが壁を背負って切り返します。上手にジャッキー、下手にビリー。その2人の背景には騒々しい店内の様子が映し出されます。(C#1,2,3,4)

C#5で、ビリーがなぜか腰を浮かせ壁側に席を移動し、キャメラの前を横切ります。このときイマジナリーラインもまたキャメラの光軸を横切り、結果、キャメラがイマジナリーラインの逆側に位置することになるわけです。上下(カミシモ)が逆転します。上手にビリー、下手にジャッキー。

それ以降、敷きなおされたイマジナリーラインの法則に従い、今度はキャメラが店側を背負って切り返します。(C#6〜13)

a)イマジナリーラインを越えると背景が変わる(第四の壁側の景色)

C#5のパン以降、背景が劇的に変わったのがわかります。前半は賑やかな店内の様子を背景にして切り返されますが(C#1,2,3,4)、C#5でイマジナリーラインを越えて以降、一面の壁を背景に、ただビリーだけが際立ちます(C#6〜13)。レストランという環境の中で話しているという切り返しから、2人が孤立し、特にビリーが引きこもるような切り返しになります。t

ジャッキーの反対を大人しく聞いていたビリーが、どうしても再起するのだと語るきっかけで、イマジナリーラインが越えられます。そのビリーにジャッキーは、協力せざるをえません。その説得力は、もちろんジョン・ヴォイトの演技によるものでもあるのですが、と同時にイマジナリーラインを越えた効果でもあるのです。

ビリーが座り位置をずらすことに、物語上の必然などありません。これこそ純然たる映画の演出と言えるのではないでしょうか。

作法2)キャメラを移動させて、イマジナリーラインを越える。

作法1も、2も、ショット(持続)の中でイマジナリーラインを越えます。作法1が登場人物の移動なら、作法2はキャメラの移動です。イマジナリーラインの法則を、「カット(切断)を跨いでイマジナリーラインを越えてはいけない」と再定義すれば、これらはルールを破ってないことになります。もちろん、イマジナリーラインを越えて以降、再びカット(切断)するなら接続されるショットは、新たにイマジナリーラインの法則に従わなければなりません。

実例を見ていきましょう。

『ホリデイ』(ナンシー・マイヤーズ)

『ホリディ』では、まず下手側のアマンダ(キャメロン・ディアス)が、上手側のグレアム(ジュード・ロウ)に一方的に質問します。グレアムが会社面接のインタビューのようだと言うように、インタビューのセオリーどおり、下手にインタビュアーであるアマンダ、上手にインタビュイーであるグレアムが位置しています。

その役割が交替されると同時に、キャメラが移動し、その持続の中でイマジナリーラインを越え、下手にインタビュアー、上手にインタビュイーの定位置はそのままに、アマンダとグレアムの位置を入れ替えます。

b)イマジナリーラインを越えると上下(カミシモ)が逆転し、顔の向きが変わる。

映画技法講座2「上手と下手(配置)」で見たように、完全な左右対称の顔はないのですから、当然、顔の左右で与える印象は異なります。イマジナリーラインを越えると、登場人物の顔の向きが変わり、観客が主に見る顔のサイドが変わる。つまりサイドが変わることで、今までよく見えなかった一面が見えるということになるわけです。

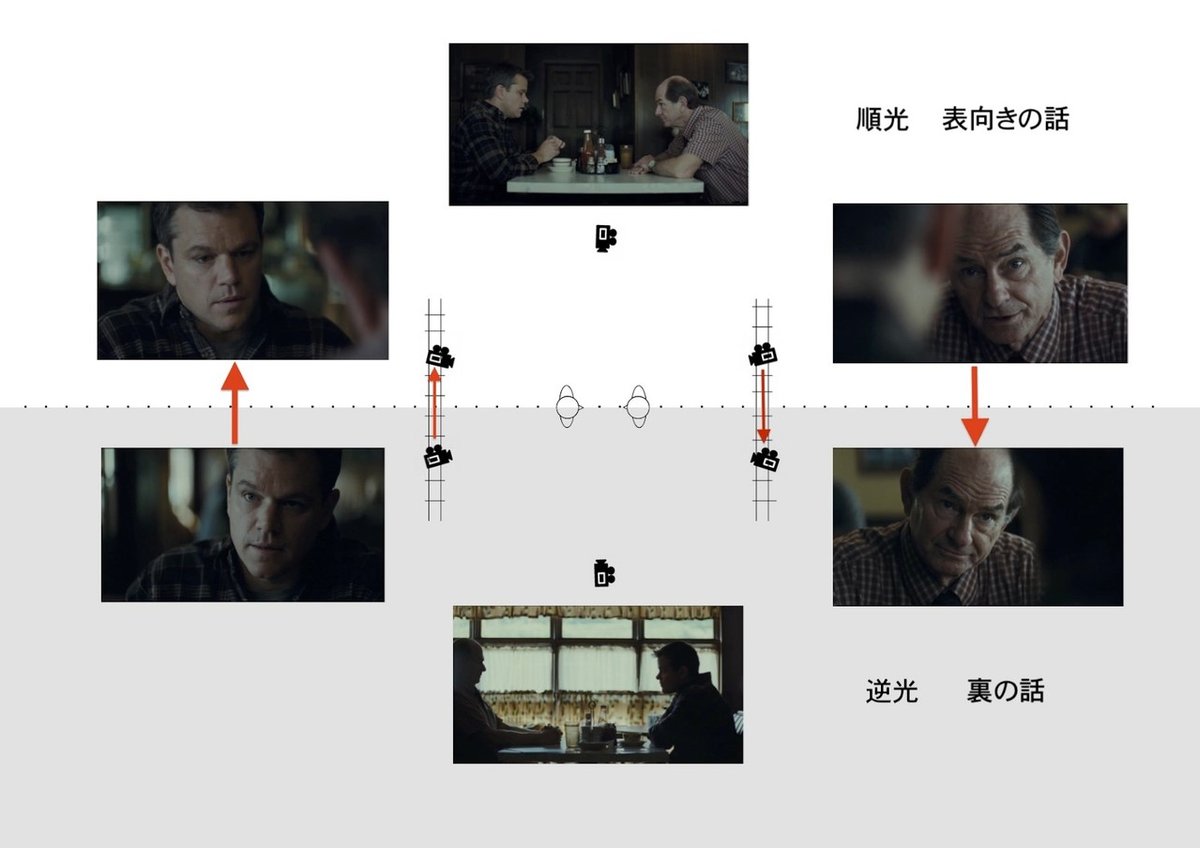

『プロミスト・ランド』(ガス・ヴァン・サント)

c)イマジナリーラインを越えるとライティングが変わる。

『プロミスト・ランド』では、上図のとおりキャメラが移動し、2度イマジナリーラインが越えられます。それぞれの側で横位置の2ショットがあり、それらに顕著ですが、片やキャメラが窓を背にした順光、片や窓を背景にしたシルエット(逆光)と、ライティングが全く違い、与える印象も異なります。

まず順光の側から切り返され、表向きの会話が始まります。町の有力者がスティーヴ(マット・デイモン)に対し、裏の話、つまり、お金の話を仄めかすとイマジナリーラインが越えられ、逆光側の切り返しとなり裏の話が進行します。強気のスティーヴが交渉をまとめると、再びイマジナリーラインが越えられ、順光側に戻りシーンが閉じられるのです。

『レクイエム・フォー・ドリーム』(ダーレン・アロノフスキー)

『レクイエム・フォー・ドリーム』では、母親(エレン・バースティン)がドラッグをやっていると、ハリー(ジャレッド・レト)が気づいたそのとき、キャメラが外側を移動するのではなく、二人の内側をハリーの表情をとらえながら回り込みイマジナリーラインを越えます。

『ヒート』(マイケル・マン)

話しかけてくるイーディ(エイミー・ブレネマン)を警戒するニール(ロバート・デ・ニーロ)。彼が、よそよそしい態度をとっているあいだは、背中越しの切り返しで2人がとらえられます。そして、ニールが警戒心を解き、文字通り相手の懐に入り込むそのときに、キャメラが移動してイマジナリーラインが越えられます。そのあとは、内側の切り返しです。ニールが恋に落ち、後の彼の運命を変えることになる女性との出会いを、イマジナリーラインを越えることで見せています。

これらイマジナリーラインはすべて二人の人物を結ぶ関係の線ですが、と同時に物語や登場人物のボーダーラインでもあります。イマジナリーラインを越えることによって、物語や登場人物は別のフェーズを見せるのだといえるでしょう。

作法3)カットアウェイ及び、イマジナリーライン上のショットを挟むことによって

『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』(ジェームズ・マンゴールド)

カウンターでの会話を外側の切り返しから、内側の切り返しに変化させるのは『ヒート』とまったく同じです。しかし『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』ではカットアウェイ(写真)をインサートすることで、いつのまにか、イマジナリーラインを越えています。方向性を感じさせない曖昧なものを緩衝材としてインサートするわけです。

あるいは、キャメラをイマジナリーライン上に置いたショットを緩衝材にしてもいいでしょう。撮影現場で、目線がわからなくなったら、とりあえずキャメラの上なり下なりに目線をとればつながる、とはよく言います。そのようなショットがあれば、次のショットが、上手目線であろうが、下手目線であろうが、どちらでもつながるというわけです。

動線のイマジナリーラインであれば、縦位置(イマジナリーライン上)にキャメラを据え、キャメラに近づく/キャメラから遠ざかる被写体をとらえれば、次のショットは、カミシモの動きであろうが、シモカミの動きであろうがかまいません。

しかし、そのような消極的なイマジナリーラインの越え方に力がないのは、すでに明らかでしょう。ここまで紹介してきた作品は全て、イマジナリーラインを越えることに何らかの意味を持たせています。越えてはいけないイマジナリーラインを、物語が越えるべきボーダーラインとしているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?