【3万部突破記念!】第2章無料公開 〜『だから僕たちは、組織を変えていける』〜

昨年11月29日に発売の書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』が発刊約3ヶ月で3万部を突破しました。

本書のメッセージは「これまでの組織の仕組みでは、働く人たちの心はすり減っていってしまう。経営者でも、リーダーでも、現場のいち社員でも、自らが主体となって、たったひとりから組織を変えていこう」というものです。

そのため、売れることももちろん嬉しいですが、それ以上に、「ただ、多くの人に届いてほしい。変革を始める組織が増えてほしい」という想いが、本書の著者や編集者にはあります。

そこで3万部突破を記念して、本書の核である第2章の内容を、図やイラストも含めて完全無料公開いたします。内容は「これからの時代に、組織やリーダーが目指したい姿とは?」です。少々長いですが、ぜひ、ご覧ください。

21世紀のマネジメントは「数字」から「人」へ

・経営学の権威が提言した「既存モデルの限界」

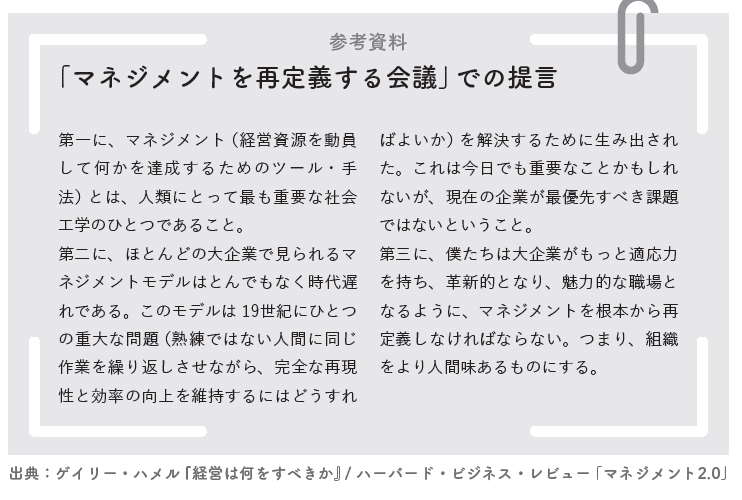

2008年5月、リーマンショックが起こる4ヶ月前のこと。米国のハーフムーンベイに経営学の頭脳が集結した。経営学界からは、ヘンリー・ミンツバーグ、ピーター・センゲ、C.K.プラハラード、ゲイリー・ハメルら、また実業界からは、テリ・ケリー(W・L・ゴア)、ヴィニート・ナイア(HCL)、ジョン・マッキー(ホールフーズ)ら、世界的な権威をもつ経営思想家とビジネスリーダー36名が一堂に会したのだ。

目的は、21世紀のマネジメントを再定義するための道標を打ちだすことだ。会議は熱気を帯び、時に激しい意見の対立もあったが、最終的に3つの総括と、25の課題を提起した。その総括では、驚くほど強い言葉が使われた。「とんでもなく時代遅れなマネジメントモデル」とは、20世紀初頭にフレデリック・テーラーが開発した「科学的管理法」を指している。

業務を標準化し、管理専門の人材をおき、仕事を計画・統制する。科学的管理法は経営学の原点と呼ばれ、「戦後の復興期」における大量生産を支えた考え方だ。例えば、1900年ベスレヘム・スチール社による「ショベル作業の研究」事例では、一人あたりの生産性が3.7倍、賃金が63%向上するなど、工場の業務効率化に著しい成果をあげた。1970年以降の不確実な時代においても、コンサルティングファームが主導する戦略的経営に進化し、その影響力はカタチを変えて広まっていった。

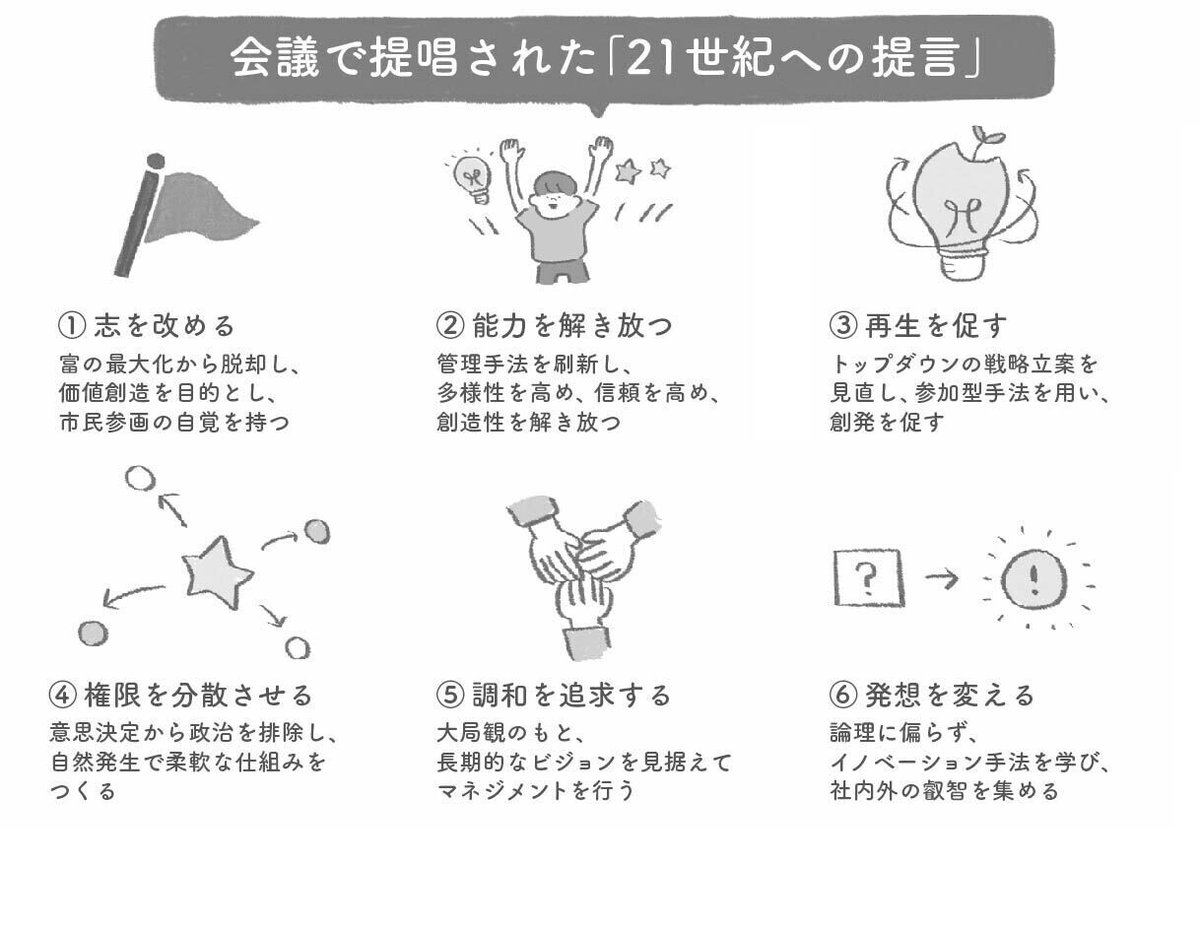

同会議で非難された「古い経営モデル」とは、人の心を軽視した「数字重視の経営手法」のことだ。このような管理手法は「手続きが決まった作業」や「正解がある問題」には効果的だが、100年前とは経営環境が大きく変わり、仕事も高度化したために、経営における優先度が落ちてきたのだ。知識社会において、より重要なのは「人間的で、クリエイティブな経営モデル」である。これがこの会議の総括となり、具体的な「25の課題」も提起された。主催したゲイリー・ハメルは、それを六つの視点でサマリーしている。

・とんでもなく時代遅れなマネジメントモデル

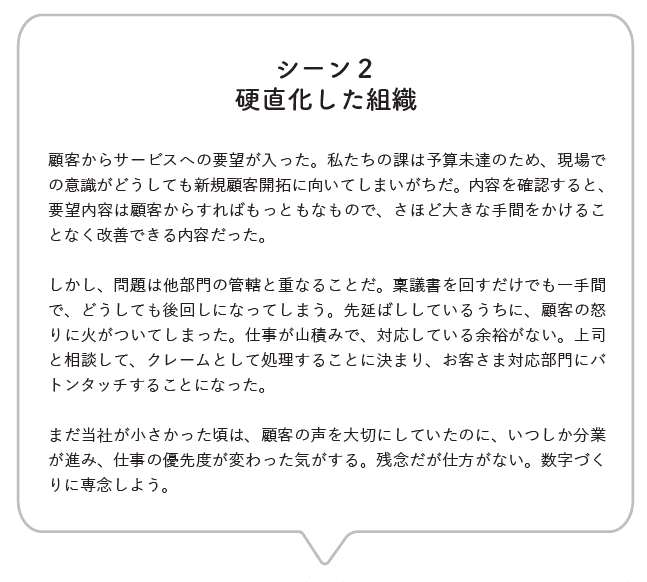

ほとんどの大企業で見られる、「とんでもなく時代遅れなマネジメントモデル」とはどんなものか、イメージを共有するために具体的なビジネス・シーンを想定してみよう。

これは、戦略・予算・KPIと、数値達成にしばられた企業にありがちな、重苦しい日常のシーンだ。この現実を「21世紀への提言」に対応させ、課題を明確にしてみよう。

「志を改める」: 志や価値観が共有されていないため、現場の最優先事項は数字づくりになっている

「能力を解き放つ」: 短期の成果が評価基準になっており、メンバーの創造性や部門間の信頼を削いでいる

「再生を促す」: 現場には改善すべき点が数多くあるが、顧客よりも社内マターが優先されている

「権限を分散させる」: 縦割り組織や複雑な手続きが、意思決定の柔軟さやスピードを著しく劣化させている

「調和を追求する」: 部門は成果で評価されるので、全社利益より部門利益が優先される

「発想を変える」: 数字をあげることに精一杯で、新しい発想やイノベーションを考える余裕がない

なぜ、こんなにも非合理なことが、いまだに日常の風景になっている企業が多いのか。新しい組織を考える前に、この問題の本質を深く探ってみよう。

・本当に大切なものは、目に見えない

問題の原点には「計画し、計測・分析し、数値改善を図ることが経営である」という工業社会のパラダイムがある。この考え方は機械的な仕事に対しては非常に効果的だったが、斬新なアイデアが価値を生む知識社会では、創造性や生産性を落としてしまい、逆効果となってしまう。これは理論を知らずとも、誰もが体感していることだろう。にもかかわらず、過去の成功体験から、今も「工業社会の管理方法」によって成果があがると考えてしまうのだ。

管理職の人たちに問題があるのだろうか。決してそんなことはないだろう。組織から与えられた仕事であり、良かれと思って業績管理をしているだけだ。組織を離れれば、心優しいひとりの人間である。ではなぜ、このような矛盾が起きてしまうのか。物理学者であり、哲学者でもあるデビッド・ボームは、著書『ダイアローグ』で「思考が世界をつくっているが、人はそれに気づかない」と警鐘をならした。人の思考から組織は生まれるが、いつしかその手を離れ、組織が人を囚人のように拘束してしまう。組織は魔物なのだ。

例えば、経営者の方針に従って経営企画室が予算をつくる。すると予算が独り歩きしはじめ、すべての人が予算に拘束されるようになる。予算の前提としていた経営環境は常に変化しているにもかかわらず、変化よりも予算達成が優先され、公平性の旗のもとで例外は認められなくなる。「思考停止」とも揶揄される現象である。人の思考はあらゆるものを「断片化」し、理解しやすい「断片」に注目する癖を持っている。思考は「機能と意味」を分離し、「機能」に焦点をあてる。「物質と精神」を乖離させ、目に見える「物質」を優先させる。その結果、お金や数字が人を支配していく。

サン=テグジュペリの名作『星の王子さま』の中で、キツネが教えてくれる「秘密」は、物質や数字に囚われた僕たちに深い示唆を与えてくれる。

ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。いちばんたいせつなことは、目に見えないんだ。

機械やロボットは、人の手足を代替して「工業社会」を支えた。コンピュータは、人の記憶や計算能力を代替して「知識社会」に導いた。今、人間に残された価値は「暗黙知」であり「感性」であり「意志」である。これらを数値化することは極めて困難であり、かつ求めると逃げてしまう特性を持っている。「見えないもの」を深く理解できないと、人の心は動かない。組織は機能しない。今こそ、マネジメントは人間性に回帰すべきなのだ。

僕たちが目指したい、3つの組織

・知識社会における、3つの組織モデル

「新しいパラダイムの組織」とはどのようなものか。ここで、第1章で提示した、3つのパラダイムシフトをリマインドしたい。

・デジタルシフト: 顧客の幸せを探求し、常に新しい価値を生み出す「学習する組織」

・ソーシャルシフト: 社会の幸せを探求し、持続可能な繁栄をわかちあう「共感する組織」

・ライフシフト: 社員の幸せを探求し、多様な人が自走して協働する「自走する組織」

参考まで、この新しい3つの組織像は43ページで紹介した「21世紀への提言」を実現する施策として、明確に対応させることができる。

学習する組織:③再生を促す、⑥発想を変える

共感する組織:①志を改める、⑤調和を追求する

自走する組織:②能力を解き放つ、④権限を分散させる

学習し、共感し、自走する組織とは、具体的にどんなものだろう。今の組織と何が違うのか。現実のビジネスシーンを想起しながら、新しい時代の組織のあり方を明らかにしていこう。

① 環境から学び続ける「学習する組織」

はじめに「学習する組織」とはどのようなものか、「古いパラダイムの組織」と対比したビジネスシーンで、この抽象的な言葉のイメージを共有しよう。

この例のように、「硬直化した組織」は、部門単位の短期業績目標を持つことで、部門間の関わりが希薄となり、縦割り化していった組織のことだ。失ったものは、部門を超えた課題の解決能力や学習能力である。経営者が「部門間で協力しろ!」と叫んでも問題は解決しない。組織が学習する仕組みを持っていないからだ。

一方で次の例のような「学習する組織」は短期的な成果をあげることより、絶えず変化する「環境からの学習」を優先する組織である。

この実現のためには、以下のような点の変革が必要となるだろう。

・構造の変革:顧客視点の組織設計・スピート重視のシンプルな構造

・交流の変革: 全社で知識を共有するプラットフォームとコミュニティ

・意識の変革:学習優先の価値観・対話の場づくりの技術

「硬直化した組織」を「学習する組織」にシフトするためには、社内の構造や交流の変革が必要だが、トップダウンでそれらを導入しただけではほとんど機能しないだろう。今、なぜ学習する組織を目指すのか、その必要性を理解できないままに指示されても、心が動かないからだ。つまり、ここで難易度が高いのは「硬直化した組織」に慣れているメンバーの思考を「学習する組織」に切り替えるための、メンタルモデルの変革である。

テクノロジーの進化で、現在の経営環境はVUCA─Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)─と呼ばれる、まったく先が読めない、正解を計算できない時代に入っている。この環境下で立てた事業計画は、砂上の楼閣に過ぎない。ただし、計画すること自体を否定しているのではない。重要なのは、計画より環境変化に力点をおいた経営をすること。計画は「実行されるべきもの」ではなく「絶え間ない環境変化を知覚する、学習のためのアンテナ」と捉え直すこと。「予算の達成」よりも「予算との差異からの学び」に注目することだ。

トップからボトムまでが「結果よりも、学習を優先する価値観」を共有できるだろうか。業績がいい時はもちろんのこと、厳しい時こそ、その一貫性を保つことが大切である。ピンチはチャンスである。危機こそ学習と成長の機会として捉えることだ。厳しい時に数字主義に切り替えるようであれば、メンバーは信念の不在を見抜くだろう。また、問題を発見しただけでは完結しない。それを創造的なアイデアで解決するためには、問題の真因を見抜き、本質的な解決に導くための思考が必要だ。

しかし、現実とは常に正解のない極めて複雑なものであり、知識や技術で解決できる問題より、組織や人間の間で生じるやっかいな問題のほうがはるかに多い。「立場や価値観の違いから意見が対立する」「メンバーの意識がバラバラで一体感がない」「リーダーの方針通りに動いてくれない人がいる」など、働く人が抱えている問題の多くは「人の悩み」なのだ。

これを根本的に解決するためには、対話の大切さを理解し、本音で話せる場をつくり、問題を解決に導くためのコミュニケーション技術を学ぶことだ。

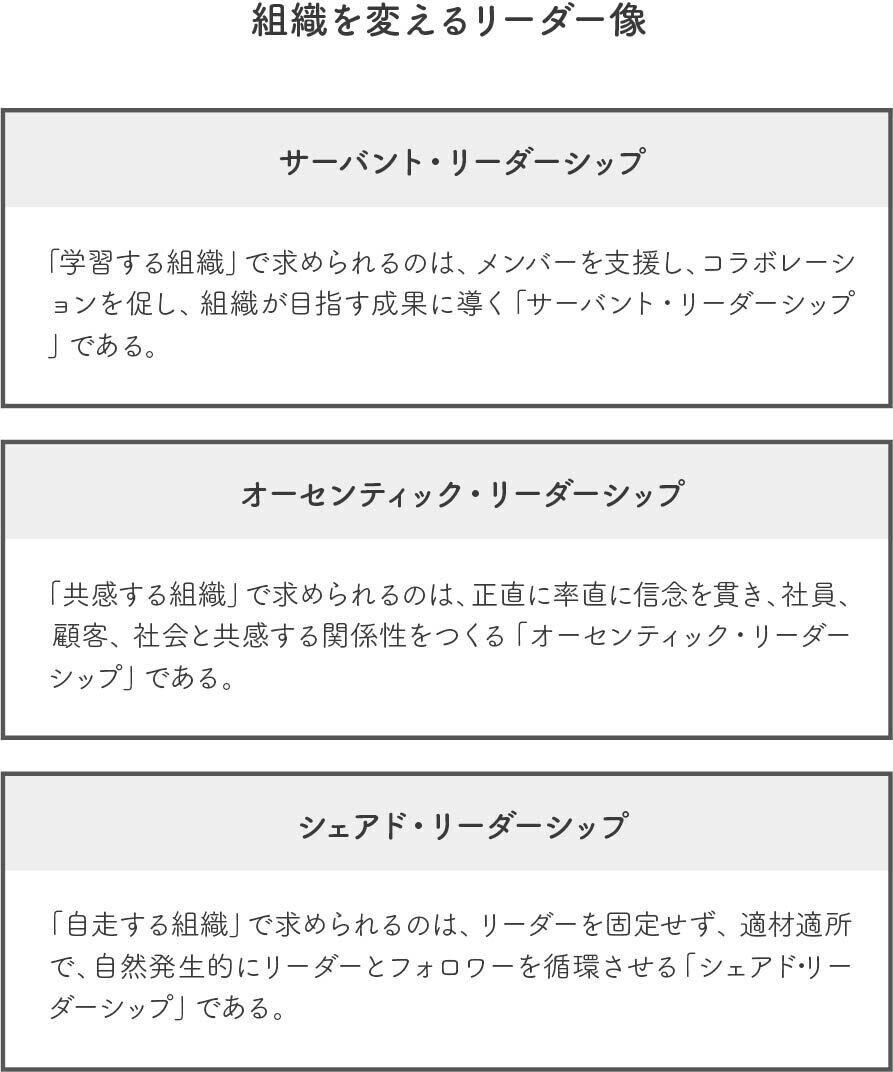

さらに「学習する」という能動的な行動を促すエネルギーも重要だ。考えることに不慣れなメンバーを支援し、コラボレーションを促し、組織が目指す成果に導くための原動力となるリーダー。統制して導く管理者ではない。むしろ統制を手放し、奉仕しながら導くサーバント・リーダーが必要となる。この概念は1970年にロバート・グリーンリーフが提唱したもので、ピーター・センゲも「学習する組織」には「サーバント・リーダーシップ」が重要だとし、推奨している。

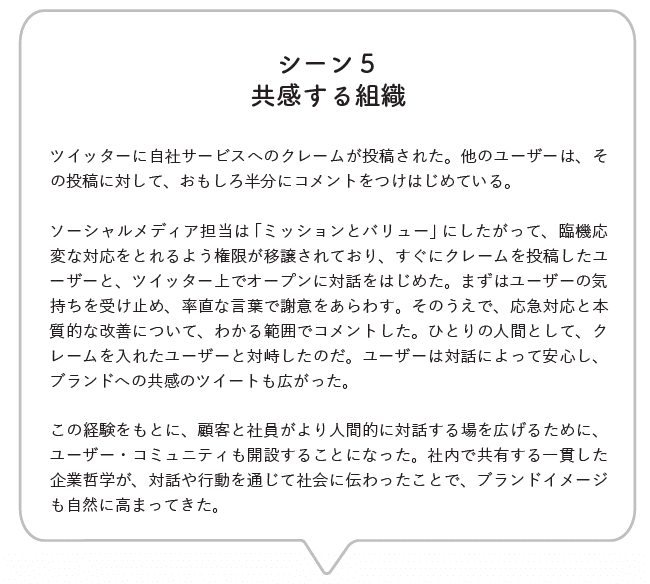

② 社会とのつながりを大切にする「共感する組織」

続いて「共感する組織」とはどのようなものか、やはり具体的なビジネスシーンでイメージを共有することからはじめよう。

この例のような「警戒する組織」は、組織に属するメンバーの意識が、顧客ではなく社内に向く組織。顧客の気持ちよりも上司の気持ち。顧客の価値よりも社内の評価。チャレンジよりもリスクゼロ。過剰な警戒心を持つようになった組織のことだ。失ったものは、顧客への貢献意識、率直で人間的な風土である。

一方で次の例のような「共感する組織」は過剰な警戒心の罠に陥ることなく、顧客や社会との「共感や信頼」を優先する組織である。

この実現のためには、以下のような点の変革が必要となるだろう。

・構造の変革:パーパスを核とした経営システム・現場への権限移譲

・交流の変革: 顧客と対話できるコミュニティ・ソーシャルメディア

・意識の変革:率直で人間的な価値観・意味を共有する技術

「警戒する組織」を「共感する組織」にシフトするためには、社内の構造や交流の変革が必要だが、「学習する組織」の場合と同じく、それらを導入しただけではほとんど機能しないだろう。より重要で時間がかかるのは、「警戒する組織」特有のメンバーの思考を「共感する組織」に切り替えるための、メンタルモデルの変革である。

まずは「過剰な警戒心」や「リスクゼロを求める思考」が、実は大きな危機や組織の閉塞感を生み出していることを自覚することが原点だろう。そこからはじめて、リーダー自らが人間的な感性をとりもどすこと。顧客や社会が求めているのは「守りに徹する官僚的な答弁」でなく「率直で人間的な対話」であることに気づくことだ。リーダーが変われば、メンバーの心は穏やかさをとりもどし、組織に人間性が回帰してくる。

リスクゼロ思考が染みついた企業で働く人たちは、「率直で人間的な対話は非常に難しい」と感じることが多いが、それは大きな勘違いで、実は容易なことである。「新しい技術」を身につけることではなく「素のまんまの自分」に戻るということだからだ。ビジネス特有の仮面をはずして、個々のメンバーが持つ人間性を、飾らずにそのまま出す。裏表のない正直さ、誠実さこそが、社員・顧客・社会との信頼関係の礎になるものだ。戦略思考で失った人間性をとりもどすこと。ここが「共感する組織」の一丁目一番地である。

より根源的な問題として「組織は何のために存在しているのか」というパーパスを共有することも大切だ。経済的な戦略よりも、パーパスを上位におき、その考え方を社内に浸透させることだ。朝礼で理念を唱えながら、その後の営業会議で予算必達を叫ぶ、不誠実なスタイルは変えなければいけない。信頼を築くには時間がかかるが、壊すのは一瞬である。パーパスに対する一貫性こそ、この問題の根幹にあるものである。

また、率直でオープンな社内文化をつくるためには、従来とは異なるリーダーシップ・スタイルが必要になる。メドトロニック前CEOで、経営学教授でもあったビル・ジョージが提唱した「オーセンティック・リーダーシップ」に注目したい。彼が提示したのは、自分自身の価値観や信念に正直になり、思いと発言、行動に一貫性を持ち、自身の弱みも含めて自分らしさを大切にするリーダー像である。

③メンバーが自ら考え、共創する「自走する組織」

最後に「自走する組織」とはどのようなものか、やはり具体的なビジネスシーンの対比で、イメージを共有することからはじめよう。「自走する組織」とは、社員が自ら考え、協働し、成果を生む組織のことであり、その対象にあるのは「統制する組織」である。しかし、統制する組織については、すでに「シーン1・シーン2・シーン4」で言及している。

そのため、ここでは「自走する組織」とは似て異なる組織として「自由放任の組織」をとりあげ、その対比で「自走する組織」のイメージを明確にしてみたい。

この例のように中央統制していた組織が管理や統制を弱めると、多くの場合は「自由放任の組織」になってしまう。上司が、コントロールを手放して部下を導いた経験がないからだ。上司の指示がなくなると、受け身で仕事をしていた社員は迷い、何をしていいかわからなくなってしまう。その結果、仕事の密度が薄まり、組織は生産性を落としていくことになる。同時に、コミュニケーションが減少することで心のつながりも絶たれてゆき、帰属意識が薄れてしまう。権限移譲すれば、それで解決というわけではない。自由な組織が自走するためには、上司の指示に変わる「自走する仕組み」が必要になるのだ。

自走する組織は「リーダーの指示」によって動く組織ではなく、社員自らが考え、メンバーと緊密にコミュニケーションをとりながら、価値を生み出す組織である。自走の鍵となるのは「自律と対話」だ。

この実現のためには、以下のような点の変革が必要となるだろう。

・構造の変革: 内発性を重んじた人事システム・多様な社内ネットワーク

・交流の変革:社内外の人をつなぐビデオ会議や交流プラットフォーム

・意識の変革:自律行動を重視する価値観、動機づけの技術

「統制する組織」や「自由放任の組織」を「自走する組織」にシフトするためには、社内の構造や交流の変革が必要だが、「学習する組織」「共感する組織」の場合と同じく、それらを導入しただけではほとんど機能しない。いかに情報システムが発達してもチームの主役はあくまで人間であり、メンバーの心理的なエネルギーが躍動しない組織が自ら動き出すことはないからだ。端的にいうと「しなくちゃ」という気持ちを「しよう」「したい」にシフトすること。メンバーの仕事に対するメンタルモデルの変革が必要となるのだ。

この「自走する組織」は「新しいパラダイムの組織」の中核となるものだが、これまでに考えた「学習する組織」や「共感する組織」と比較して、難易度も格段に高いテーマである。なぜ、自走することが難しいのか。その理由は、変化や成果を感じるまでのタイムラグの長さや、自走するための障壁の高さにある。

学習し成長することや、人と共感しあうことは、メンバー個人の幸せに直結するもので、意識を変えると、人はすぐにその効果や価値を感じることができる。しかし、自走する組織の場合、一部の人だけが自走しても、その人たちの仕事の負荷が増えてしまい、チーム内の二極化を促すことにつながってしまう。自走する組織が成立するためには、メンバー全員が動き出すことが必要なのだ。それによって、はじめて大いなる相互作用が生まれ、持続的な価値の創出に結びついていく。しかしながら、自走を妨げている原因は人によって多様であり、一筋縄ではいかない。そのため、メンバー個人の心情を理解し、積極性をとりもどすために丁寧なコミュニケーションをすることが大切になる。

簡単にいうと、手間も時間もノウハウも必要なのだ。知識社会においては「自走する組織のメカニズム」を会得できるかどうかが、組織の盛衰をわける分岐点となるだろう。

あるオーケストラに学ぶ、「自走する組織」

・「組織」が成り立つ、3つの条件

経営学者チェスター・バーナードは、見ず知らずの人たちが集まって「組織」が成立するためには、①相互に意思を伝達できる人々がおり、②それらの人々は行為で貢献しようとする意欲を持って、③共通の目的の達成を目指す、ことが必要であるとした。経営学の基礎となる「組織成立の三条件」である。

ここでは、美しいメロディを演奏する組織「オーケストラ」を例としてとりあげて、組織の三条件「共通の目的」「協働の意欲」「コミュニケーション」に着目しながら、「統制する組織」と「自走する組織」のメカニズムの違いを考えてみよう。

オーケストラは、素晴らしい音楽を演奏し、視聴者に楽しんでいただくという「共通の目的」を持つ組織で、指揮者とコンサートマスター(多くは1stヴァイオリン、以下コンマスと省略)というリーダーが存在する。指揮者は全体を統制し、各パートの演奏をまとめる。コンマスは細かい演奏を仕切る役割を持ち、二人三脚で楽団をリードする。

各パートを受け持つメンバーは、音楽で生計をたてられることに喜びを感じるプロフェッショナルの集団である。ただし、中央統制の仕組みのために、メンバーの「協働の意欲」は、指揮者・コンマス・各パートのリーダーの個性や能力に大きく左右されることになる。

組織内の「コミュニケーション」は、階層構造を通じて行われる。指揮者は、テンポのコントロールや各パートのタイミングを知らせ、作曲家の意図を表現に落とし込む。コンマスは、楽団員に細かな演奏のニュアンスや弓の使い方を伝える。さらに楽器ごとのパートリーダーがそれぞれのチームを導く。完璧な階層構造が、調和のとれた荘厳な音楽芸術を支えている。

これをビジネスの組織にあてはめると、指揮者はCEO、コンマスはCOO、パートリーダーは部門長にあたるだろう。CEOがビジョンや戦略を考え、COOは予算編成や戦術立案、計画統制を行い、部門長が部門を束ねてそれを実行する。トップダウンの統制システムである。

では、オーケストラの一糸乱れぬハーモニーを「自走する組織」が演じることはできるのだろうか。指揮することなく、自律的なメンバーがコラボレーションして、美しい旋律を奏でることは可能なのだろうか。ここで、世界的にも極めて珍しい「指揮者不在のオーケストラ」に注目し、その仕組みから「自走する組織」を運営するコツを考察してみたい。

・リーダー不在のオーケストラは、なぜ自走できるのか

そのオーケストラは「オルフェウス管弦楽団」という。米国の小編成楽団で、グラミー賞を二度も受賞した世界的なオーケストラだ。弦楽器16名、管楽器10名の組織構成で、リハーサル、演奏、レコーディングにいたるまで、一貫して「指揮者なし」で行う唯一のメジャー楽団であり、自律型演奏の先駆け的存在である。

この楽団の最大の特徴は、固定的なリーダーがいないことだ。作品ごとに最適なリーダーが選ばれて「作品解釈の素案」をつくる。その案をもとに、メンバー全員で緊密に対話しながら演奏を構想し、完璧なハーモニーを共創する。メンバーは対等な発言権を持っており、対立があった場合はリーダーが仲裁する役割を持っている。

彼らには「オルフェウス・プロセス」と呼ばれる8つのルールが存在し、これが組織をまとめる基軸となっている。このプロセスによって、楽団員は「コラボレーションの方法」を共有しながら、ひとつの目標に向かうことができるのだ。

オルフェウス楽団のメンバーは、どのようにして、自律しながら完璧なるハーモニーを奏でているのか。組織の三要素の視点で「自走する組織」に必要な仕組みを考えてみよう。

まず「共通の目的」の視点では、自走する組織で「共有すべき情報」に注目したい。音楽を演奏し、視聴者に楽しんでいただくという楽団としての目的は変わりなく、オルフェウス楽団でも「職務にひたむきに献身する」ことを大切している。他楽団との違いは、それをどのように実現するか、「自走するためのプロセス」を共有していること。自律的に演奏すること自体が、他の組織と異なり「楽団の目的」になるからだ。この協業プロセスの浸透が、自走する組織の揺るがぬ根幹といえるだろう。

続いて「協働の意欲」の視点では、自走する組織における「責任とリーダーシップの分散」に注目したい。統制する組織では、動機づけはリーダーの技術であったが、自走する組織では、メンバーの内発的動機が核心的に重要となる。オルフェウス楽団では「役割を明確にする」「その仕事をしている人が権限をもつ」「演奏に自己責任を持つ」と役割や自己決定・自己責任をプロセスの最上位においているとともに「リーダーシップを固定させない」「平等なチームワークを育てる」など、リーダーシップの分散を大切にしていることがわかる。

最後に「コミュニケーション」の視点では「対話の質と量」に注目したい。自走する組織では、多くの対話が必要で、行動する単位の人数を少数化することが重要になる。また「話の聞き方を学び、話し方を学ぶ」「コンセンサスを形成する」とある通り、メンバーのコミュニケーションの技術、聴き方や話し方の習熟度も成否のカギをにぎることがわかる。

ネットワークのカタチにも注目しておきたい。統制する組織ではスター型ネットワークが基本なのに対して、自走する組織ではメッシュ型ネットワークが基本となるため、人数が増えるとチーム内のつながりの数が圧倒的に増えてゆく。例えば6人チームだと、スター型ではつながりはリーダーと各メンバーの5本だが、メッシュ型のつながりは5+4+3+2+1=15本となる。したがって、自律型チームではメンバーの上限を設定することも多い。オルフェウスでも、各パートは少人数で構成されている。

組織成立における要素から、オルフェウス楽団の特徴を考えてみた。いずれの視点から見ても、自走する組織を実現するためには「人間的で、臨機応変で、クリエイティブなプロセス」が必要であり、統制する組織を実現するより難易度が高いことがわかる。例えば、自走の核となる「ミッション・ビジョン・バリュー」を組織内に浸透させることは、統制の核となる「予算・ルール・マニュアル」を通達するよりも、遥かに創造的で、手間も時間もかかる。受け入れる社員との関係性を深めるところからはじめる必要があるからだ。

しかし、いったん社員が自走しはじめると、組織は生き物のように進化し、成果の質も格段に高まってゆく。組織がやる気に満ち、自らの判断で、絶え間ない環境変化に適応しはじめるからだ。メンバーの思考や行動が組織文化として定着すれば、競合他社は模倣が困難であり、長期的な繁栄を支える礎となるだろう。

工業社会において、ほとんどの組織が「統制する組織」の形態をとっていたのは、経済合理性が高かったからだ。しかし、知識社会に入り、外部環境が複雑化する一方で、情報ネットワークのコストが激減し、コミュニケーションやナレッジの共有が極めて容易になった。さらにコロナショックで組織の分散化が一気に進んだために「自走する組織」にシフトする必要性が急速に高まった。この指数関数的な変化により「自走する組織」が経済合理性にかなう選択肢になったのだ。

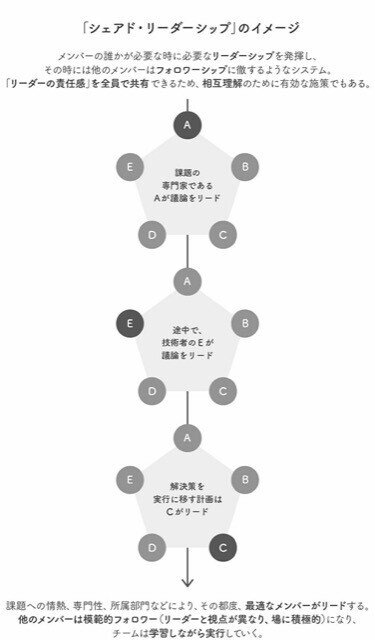

そしてもうひとつ、オルフェウス楽団は大切なことを教えてくれる。それは「自走する組織」における、分散型リーダーシップの有効性だ。楽曲ごとにリーダーは置くが、それは固定させない。常にその楽曲に最適な人がリーダーとなり、他のメンバーはフォロワーとなる仕組みだ。このスタイルは、2004年にクレイグ・ピアースが「シェアド・リーダーシップ」として提唱した考え方に符号する。リーダーを固定せず、メンバー全員が何らかの形で影響しあい、適材適所でリーダーシップを発揮するスタイルで、近年、経営学界でも脚光をあびているものだ。

シェアド・リーダーシップでは、自然発生的なリーダーを想定している。組織から与えられたポジションではなく、専門性や個性から、その場に最適なメンバーがリードする。ただし、管理職が固定されている一般的な組織でも、タスクや会議ごとにフレキシブルにリーダーをたてるなど、擬似的なアプローチは可能だろう。

場面ごとに最適なメンバーがリードすれば、個人が持つ専門性が活かせることになる。また、全員がリーダーを経験することで、個々に主体的な意識が芽生えるとともに、組織をまとめる苦労を知り、フォロワーとしても成長する効果もある。ただし、シェアド・リーダーシップを実現するには、すべてのメンバーがリーダーシップについての知見を深める必要があり、組織に根づかせるには継続的な学習や経験が欠かせない。

リーダーを経験することで、メンバーは組織の問題を自分ごと化して考えるようになり、結果として組織のエンゲージメントが深まっていく。フォロワーとしてあるべき行動も学べる。運転席に座らないと道は覚えないし、運転を経験すれば助手席の人にしてほしいことがわかるということだ。アリゾナ州立大学のダニ・ウォンらは、シェアド・リーダーシップに関する42の実証研究をメタ分析し、垂直型リーダーシップよりもチームの成果が高めやすいこと、特に複雑なタスクを受け持つチームにおいてその傾向が顕著であることを明らかにしている。

「僕たちは、組織を導くリーダーになる」

・理想と現実のギャップを埋めていくには

これまでの考察をまとめ、僕たちが目指す組織像を明確にしよう。組織変化の起点となったのは、第1章で考察した「組織のパラダイムシフト」である。学習し、共感し、自走する組織。この組み合わせを「知識社会の組織モデル」と名づけよう。対して、多くの企業が採用しているのは「工業社会の組織モデル」であり、とても大きなギャップがある。

学習し、共感し、自走する組織は、知識社会に住む僕たちにとって「理想の組織像」といえる。この組織特性が定着すると、そのメリットは組織の生産性や創造性の向上だけにとどまらない。統制型組織では実現が難しかった「マトリクス型の組織」が機能するようになり、加えて「タスク」や「プロジェクト」も柔軟に組み合わせできるようになり、組織の柔軟性や機動力にもプラスになるのだ。しかし、新旧の対比シーンを読んで、理想と現実のギャップをあらためて感じたという人も多いだろう。

結果を…人を評価する基準ではなく、学習する機会と捉える組織

現実を…過剰に警戒する対象ではなく、共感する機会と捉える組織

仕事を…義務ではなく、自己成長と価値創造の機会と捉える組織

理想の組織へのシフトは、メンバーの意識変革からはじまり、組織変革へと広げていく必要がある。この大きな落差を埋めて、組織を変革に導くには、どこから着手して、どのようなステップで組織改革の歩を進めればいいのだろうか。

・「結果」ではなく「関係性」からはじめよう

古い組織に、新しい風を吹き込むためのステップとして、システム思考を研究するダニエル・キムが提唱した「成功循環モデル」を基盤として進めたい。組織の衰退と繁栄のメカニズムを循環としてシンプルにあらわしたものだ。

はじめに「結果の質」を高めようとすると、失敗のサイクルに入ってしまう。成果の達成圧力が強まり、人間関係が悪化していく。それが文化として定着すると、組織はまたたく間に硬直化していく。科学的管理法に基づく「工業時代の組織」は、数字の管理を徹底する手法であり、この失敗のサイクルに陥りやすい。

はじめに「関係の質」を高めると、思考が前向きになり、行動が自発的になる。それが成果に結びつく。成功のサイクルも流れ自体は同じだが、起点が異なる。「結果」を高めることを起点とすると「失敗の循環」になり、「関係」を高めるところから入ると「成功の循環」になるのだ。「知識社会の組織モデル」は、この成功循環が基盤となって形成されていく。

「学習する組織」「共感する組織」「自走する組織」を実現するためのエッセンスを整理してみよう。実際には、これら3つの組織やメソッドには深い相関関係があるが、よりすっきりと体系化し、行動につながりやすくするために、次のようにシンプルにまとめておきたい。

3つの組織を実現するためのエッセンス

・ 学習する組織の核心=関係の質の向上(第3章でメソッド解説)

・ 共感する組織の核心=思考の質の向上(第4章でメソッド解説)

・ 自走する組織の核心=行動の質の向上(第5章でメソッド解説)

この循環を実現するための具体的なメソッドが、第3章から第5章のテーマとなる。「知識社会の組織モデル」を実現するための「関係の質」「思考の質」「行動の質」の高め方を、最新の経営学をベースに「幸せ視点」で統合したものだ。

また、組織の変革には強い意志が必要だ。寛容さと不屈の精神を持つエイブラハム・リンカーン。自らの命を捧げて民衆を導いたマハトマ・ガンジー。稀代のビジョナリーだったスティーブ・ジョブズ。いずれも不屈の信念を貫いたリーダーだ。彼らは幾多の困難を乗り越えて、世界をよりよく変えてきた。

「学習し、共感し、自走する組織」の原動力となる「新しいパラダイムのリーダーシップ」とは、どのようなものだろうか。これまで語られてきたリーダー像とは、どんな点が異なるのだろうか。これまでの考察を右ページの図にまとめておこう。

3つのリーダーシップは、強い相関関係を持っており、親和性が高いものだ。サーバント・リーダーシップとオーセンティック・リーダーシップは、表裏一体として持つべき個人の資質である。それらをすべてのメンバーが習得し、シェアド・リーダーシップを実現できる組織こそ、知識社会において理想的な姿といえるだろう。

さて、ここからは視点を現実にもどし、いかに目の前の組織をよくするかを考えよう。

どのようにすれば、本音で話せる場をつくれるのか。

どのようにすれば、指示待ちの人の目を輝かすことができるのか。

どのようにすれば、対立した人間関係を解決できるのか。

どのようにすれば、硬直化した組織を変えていけるのか。

先の章で、これらの難問に答えていきたい。僕たちは組織を変えていける。しかし、そのためにはメソッドが必要だ。成功循環モデルのステップにしたがって「関係の質」「思考の質」「行動の質」をいかに高めればいいのか、実践的な知恵と技術を、これから一緒に考えていこう。

第2章の内容はここまでです。この後、3章では「チームの関係性の質を高めるための、心理的安全性を生み出す方法」、4章では「チームの思考の質を高めるための、意味を共有する方法」、5章では「チームの行動を質を高めるための、内発的動機づけをする方法」、そして6章では「自分ひとりから組織を変えていくための7つのステップ」を、同じくイラストや図をふんだんに使って紹介しています。

「読んでみたい」と少しでも思ってくださった方は、ぜひ、以下からお買い求めくださいませ。

https://www.amazon.co.jp/dp/4295406252/

少しでも多くの方が、組織を諦めることなく、変革に向けた第一歩を踏み出せることを願っております。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?