【芸術家必見】令和時代の2大集客戦略 ー超克せよ「感動の減価償却」

こんにちは。加地です。

僕はCrossArtというアートに特化したSNSサービスのCEOをしています。

新規事業を立ち上げるときは通常ユーザになりうる人に何度もヒアリングを重ねます。

僕もクロスアートを立ち上げる過程で鑑賞者、アーティスト両方の人に何度も何度もヒアリングを重ねてきました。

その中でわかってきたことのひとつが「作品展に行った時の鑑賞者の人の感動の大きさは構造的に説明可能である」ということでした。

「自分の作品に感動してくれる人が増えてくれたら、嬉しいな」アーティストとして作品を作っている人ならそう思うこと、ありますよね。

ではそもそもどういう構造で

人はアートに感動しているのか。

今回のnoteではこの「感動」のメカニズムを紐解いていこうと思います。

Twitterもやっています。フォローお願いします! >>コチラから

▶鑑賞者の方向け

オススメのアーティストや作品、イベントをご紹介しています

▶アーティストの方向け

芸術活動の加速に役立ちそうなビジネスの知見をつぶやいています

絵画や彫刻といったいわゆる美術作家さんと鑑賞者さんがオンラインでつながる体験に振り切ったSNSを作っています!個展やグループ展の集客に使ってもらえればと思います。作家さんにまずは作品をたくさん登録いただきたく、登録フォームを準備中です!ギャラリーの方もお力添えお願いします!

— 加地 誠 🎨 クロスアートCEO (@kaji_crossart) August 10, 2021

では目次にいきます!

「本物に触れても感動しなかったんですよね」

鑑賞者側にヒアリングして一番衝撃を受けたのがこの一言。

この人はInstagramでフォローしていた作家さんが近くのデパートにきて販売していることを知り、デパートに足を運び、作品を購入したという方です。

普段Instagramで見ている絵が実際に見られる。

買える。自分のものになる。

どんな体験なんだろう。

どんな気持ちの動き方をするんだろう。

いろんなことが気になっていました。

そんな中で言い放たれたのが先程の一言。

「本物の作品を見ても ふーんって感じで感動しなかったんですよね」

予想外の言葉すぎる…

※どっちかというと「今買わなきゃ」という焦りが大きかったそうです。

芸術はやっぱり本物に触れる経験や体験が大事だと信じていて、ここはブレないだろうと勝手に思っていました。

アートに触れればみんな感動するはず!と思っていたのにどうやらその仮説は間違っているようです。

「アートを通じて感動を得るには何かしらの条件がある」というのは純粋に驚きました。

人の心が動くメカニズム

アート作品に触れて

どんなとき人は感動するのか。

そこをもう少し考えきらないと作ろうとしているサービス内での鑑賞者やアーティストの行動がデザインできないと思いました。

そこで僕なりの仮説を考えて、ヒアリングを重ねました。その仮説と検証結果をまとめたものこそがこのnoteです。

事前想起された期待と精神的な乖離の大きさがある閾値を超えると人は感動する

これが僕の考えた仮説です。この仮説をベースに考えるとすると、「精神的な乖離の大きさ」がどう作られるかを因数分解すれば、もう少しシャープに思考を深められます。

感動の源泉である「精神的な乖離」はどうやって作られるのか?

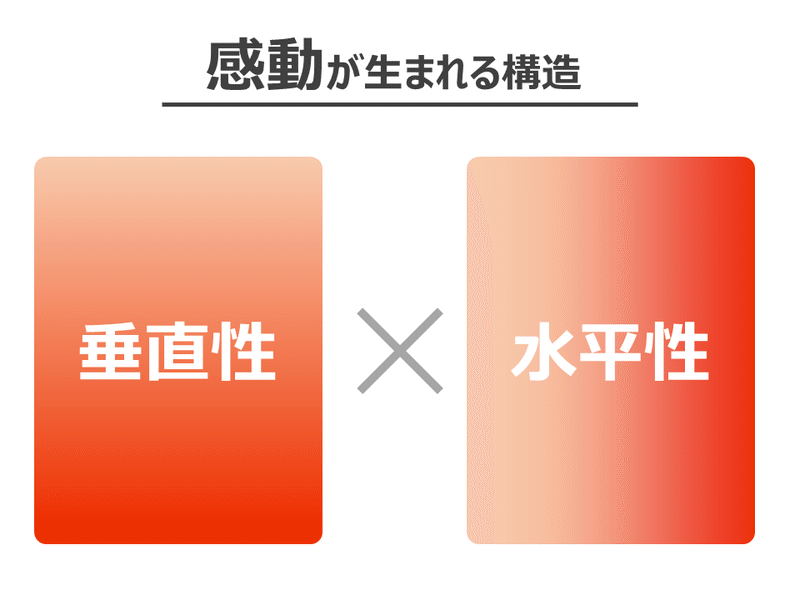

答えは垂直性と水平性にあると考えました。

1)垂直性…事前想起との乖離・ギャップ

2)水平性…偶発性由来のセレンディピティ

1.垂直性

まず垂直性の方から考えます。

垂直性とはどういうことか。

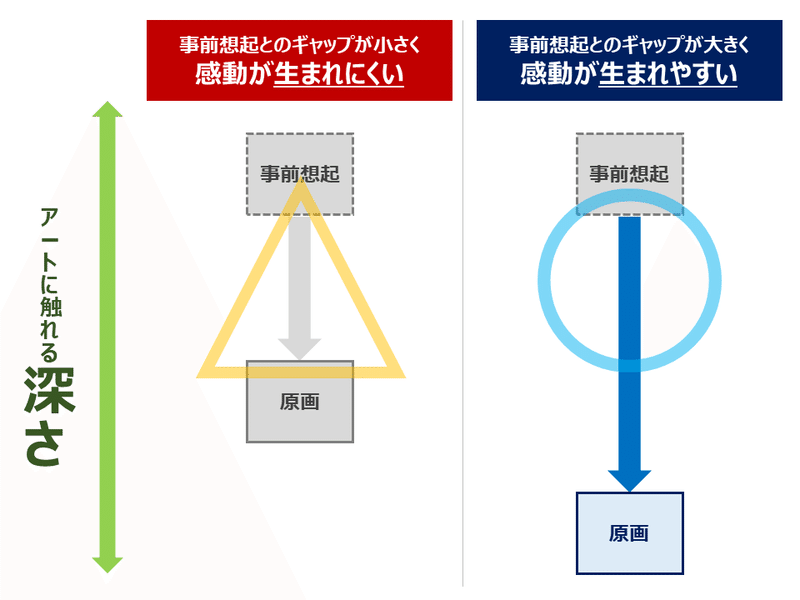

簡単に図示してみました。

事前に想像していた「なんとなくこんな感じかな」という想像と実際に作品を見たときの「なにこれすごい」のギャップ。

このギャップの大きさが大きければ大きいほど、感動が生まれやすい。これが垂直性によって生まれる感動です。

事前にアーティストの作品情報をある程度インプットしてからいくケースを考えてみます。

たとえば、フォローしているTwitterやInstagramをチェックする。アーティストが「作品を出展してます」とつぶやいている。見に行こう!と思い、展覧会に訪れる。

これが事前の体験です。垂直性の感動はこの後得られる体験で決まります。

▶【ケース1】事前の想定とギャップが小さい

これは言ってみれば「思った通りステキだった」というケースです。

でもこの場合はおそらく、心がぐわっと動くくらい感動するか?というと微妙だと思います。

予想通りだからです。

そこにSomething newがない。

スマホの中に閉じた体験で十分なのです。

別に作品を見に行っても、見に行かなくても感じられるものは変わらない。

作品を見て感じた感動はスマホのInstagramのfeedを消化した時にすでに最高到達地点に達していて、それよりも高まることはありません。

僕がヒアリングさせていただいた鑑賞者の方の行動や感じたことはこのケース1で起こっていたことと同じで構造的にも符合していると思われます。

▶【ケース2】事前の想定とギャップが大きい

今度は逆のケースを考えてみましょう。事前の想定と「ギャップが大きい」ケースです。

事前の想定とギャップが大きいというのを言い換えるなら「実際の作品を見ると予想外の発見があった」状態といえると思います。

そしてこの予想外の発見の程度がある一定のレベル(閾値)を超えたとき人はアートを見て感動します。

心が動く瞬間です。

▶垂直性で感動を作るためのステップ

垂直性で人の感動をどうすれば作り出せるか?

垂直性の感動を生み出す過程をステップに分けて考えてみます。

Ⅰ)精神的な乖離を作る方向性を決める

Ⅱ)作品のクオリティをあげる

Ⅱ)事前想起をコントロールする

Ⅰで作り出したいギャップを先に決めてしまいます。その上で感動の総量を上げ、さらに事前に何をどれだけ出すかを考えます。

それぞれ簡単に説明します。

Ⅰ.精神的な乖離を作る方向性を決める

事前の想定とのギャップが大きければ大きいほど、オフラインの作品展に足を運ぶ意味が出てきます。

その場でしか生まれない感動があるからです。

ここで考えるべきことは想定とのギャップの作り方がいろいろあるということです。

・スケール…大きい作品/小さい作品

・ディティール…細部の描きこみや筆のタッチ

・複雑性…形

・量…作品量

・展示方法…ライティング・配置

…etc

「どの方向性で感動を作るか」作品制作段階から頭の中で考えます。

・どの方向性で鑑賞者の心を動かすか

・どこでWow!と鑑賞者を驚かせるか

事前に考えておけば、その作品のこだわるべきポイントに適切にパワーを使えます。

Ⅱ.作品のクオリティをあげる

言わずもがな、「いい作品」を作ることは非常に重要です。

ちょっと「いいかも」くらいのレベルではなく、圧倒的にいいもの、素晴らしいもの、突き抜けたものを目指します。

作品のクオリティをあげることにフォーカスして作品を作り続けていれば、あなたの作品に感動する人は必ず現れてきます。

細部にこだわって制作を進めていきましょう。

Ⅲ.事前想起をコントロールする

鑑賞者はあなたの作品を美術館やギャラリーで鑑賞して楽しむ。それは事実です。

しかし鑑賞者にとっての鑑賞体験は美術館やギャラリーに到着したときから始まるのではありません。

展覧会の鑑賞体験は家を出る前にすでに始まっています。あなたが発信するSNSが作品鑑賞の最初の入り口です。

オンラインでの接点から

すでに鑑賞体験は始まっているのです。

そして鑑賞者側の事前のインプットは作品を実際に見た時の印象に影響を与えます。

だからこそアーティストの方が事前に出す情報を設計しておくことが大事です。

・何を見せるか

・どこまでを見せるか

意図をもって設計する必要があります。もう少し掘り下げて考えてみようと思います。

気になるのは「結局SNSで何すればいいの?」ですよね。

▶SNSのジレンマ「感動の減価償却」

先程の問いに答えるためにはSNSでの事前想起と垂直性の感動の関係性をもう少し紐解く必要があります。

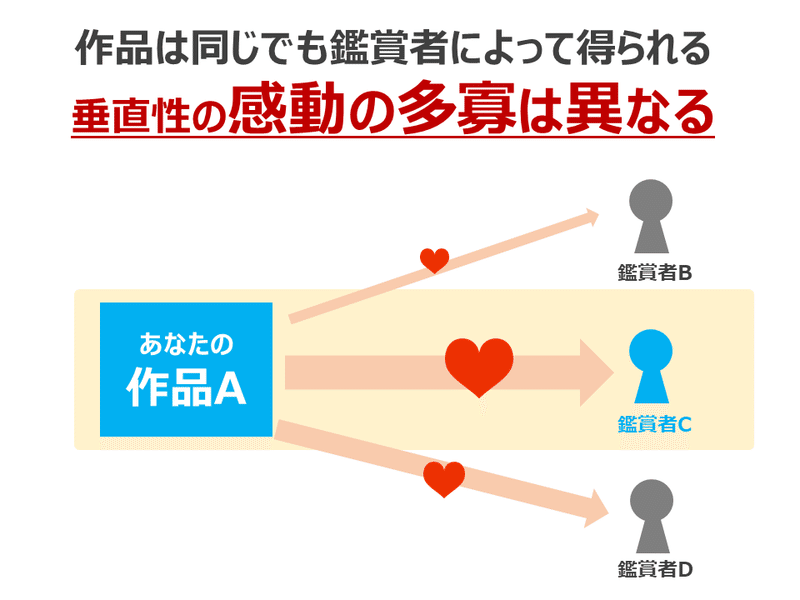

まず前提としてひとつの作品でも人によって感じ方は様々であり、得られる垂直性の感動の総量は人によってバラバラです。

その上で、作品Aを見たときの鑑賞者Cの体験を考えてみます。

上の図で黄色の網掛けを敷いているパターンです。鑑賞者Cさんは「作品Aが琴線に触れて感動する」タイプです。

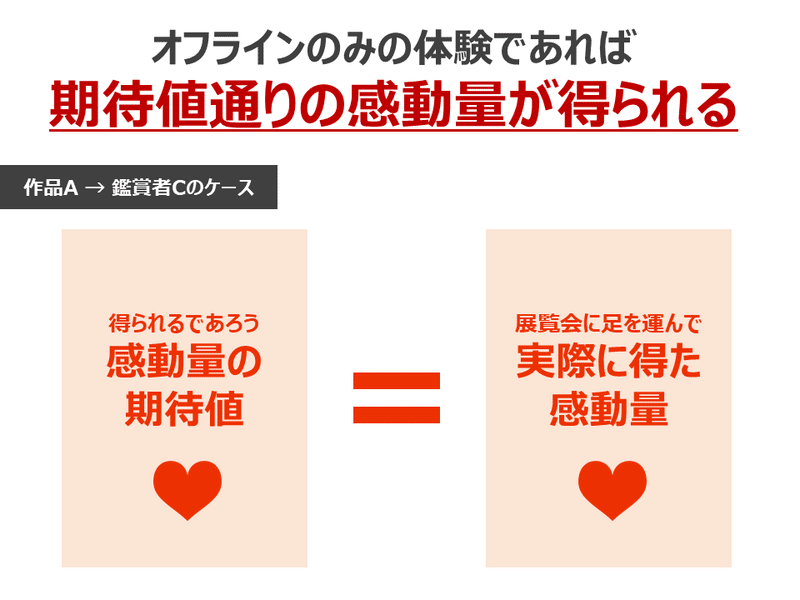

まずオフラインの展覧会でしか作品に触れないパターンを考えます。

この場合は得られるであろう「垂直性の感動の総量」と展覧会に足を運んで得られる「実際の感動の量」はほぼ等しくなると考えられます。

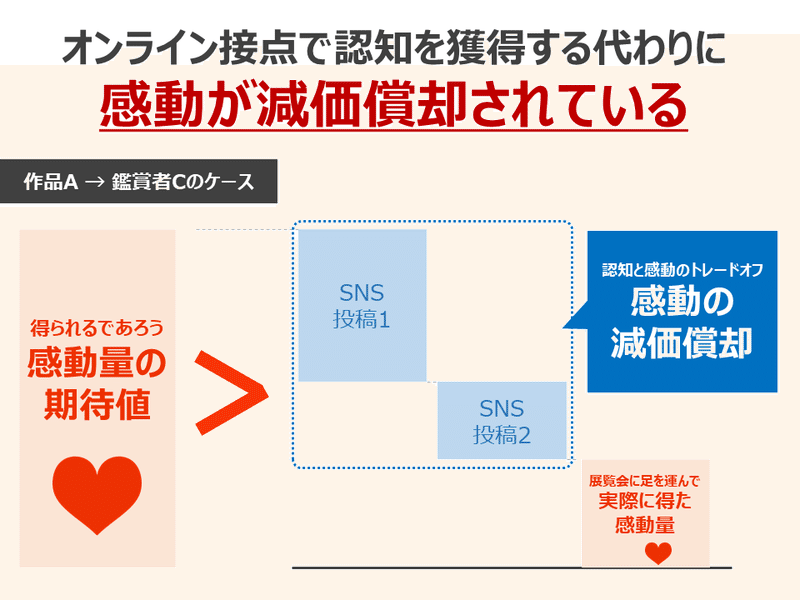

ところがオンライン(特にSNS関連)で事前想起に影響が及ぼされるようになると、このインプットがオフライン(美術館・ギャラリー)の体験に影響を与えるようになります。

このとき起こるのが「感動の減価償却」です。

「感動の減価償却」とは「SNSで事前に作品を見れば見るほど、実際の作品を見た時の感動が薄れる」という現象です。

※僕が勝手に命名しました

▶原因は「作品の見せすぎ」

なぜこんなことが起こるのか。

答えは簡単です。

あなたが作品自体を見せすぎているからです。

・今この作品を展示しています!

・全部で●点展示してます!

・引きだとこんな感じで~

・クローズアップするとこんな感じで~

・展示場の様子を動画でご紹介します

やってませんか?笑

アーティスト側にはこんな思いやねらいがあるのかもしれません。

・作品展に来てもらいたい。

・作品のこだわりを知ってもらいたい。

つまり認知を広げ集客するために、ある種の広告のツールとしてあなたの作品をあなた自身が利用しているのです。

確かに広告宣伝的には良いかもしれないし、集客はできるかもしれない。

ただ知らず知らずのうちにトレードオフで失われているものがあります。

それが「本物を見た時の感動」なのです。

作品展に来た時に得られる感動が少しずつオンライン上で埋められていく。

作れるはずの精神的な乖離がなくなっていく。

告知をすればするほど、作品を実際にみる体験が小さくなり、やがて感動の総量を使い果たしてしまう。

誰の心も動かせない。

砂の数ほどある無数の画像投稿の中で急速に消化される。そしてあっという間に忘れ去られ、記憶から消えていく。

「感動の減価償却」、ヤバいです。

たとえば映画のCM。面白いシーンだけをつなぎ合わせて1本にまとめています。

CMだけではすべてはわからない。でも面白そう。その欠損感があなたの足を映画館に向かわせています。

あなたが映画監督だったら映画館での上映期間中にYoutubeに映画を全部アップしますか?

その上で「映画館でもみてください」といいますか?そんなことしないですよね?

でもアーティストってSNSで平気でそれをやってしまっているわけです。

無意識のうちに感動の源泉たる精神的な乖離を生み出しづらい構造をアーティスト自らが作ってしまっている。

でもそうしなければ認知が取れない。

集客ができない。

まさにジレンマです。

▶減価償却を防ぐ2つの道

垂直性の感動を生み出す最後のステップ、

Ⅲ.事前想起。

Ⅰ)精神的な乖離を作る方向性を決める

Ⅱ)作品のクオリティをあげる

Ⅱ)事前想起をコントロールする

そしてこの事前想起で陥りがちなSNSでの「感動の減価償却」。

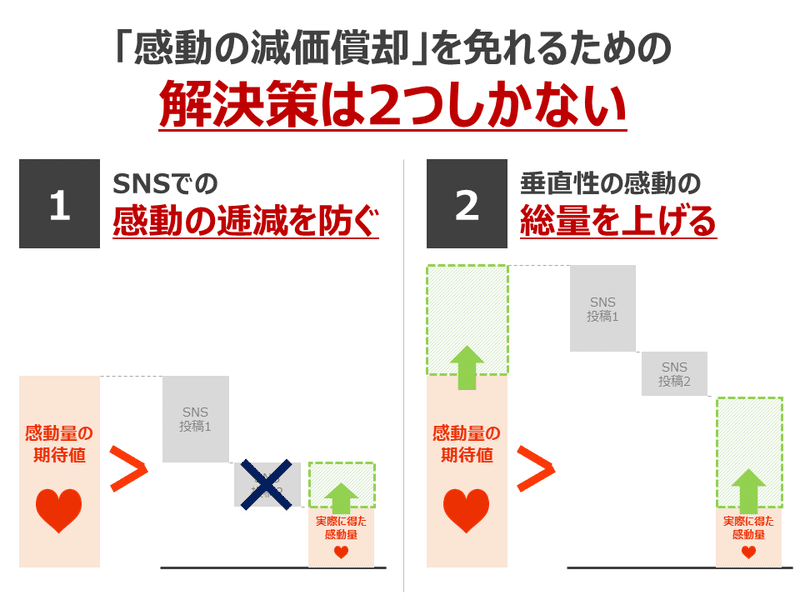

ここからはどうすれば、「感動の減価償却」を防げるかを考えます。

…といっても実は解決策の方向性は

2つしかありません。

Ⅰ)SNSでの感動の逓減を防ぐ

Ⅱ)垂直性の感動の総量を上げる

それぞれ解説します

Ⅰ.SNSでの感動の逓減を防ぐ

SNSでの作品露出が増えれば増えるほど減価償却が進んでしまうので、シンプルに作品を露出させる告知の数を減らせば、感動量の逓減を抑えられるはずだよね、という話です。

告知の引き算です。

全貌が見えない欠損感で「作品を見たい」と思ってもらう狙いもあります。

パズルのピースはある。

でもそのピースはオンライン上にはない。

すべてが揃っていない未完成のパズル。

その余白に「感動」が眠っています。

例)

・写真なしでテキストだけで告知する

・部分の写真だけを載せ、全体像は載せない

・ギャラリーの雰囲気がわかる写真だけ載せる

Ⅱ.垂直性の感動の総量を上げる

SNSでの画像投稿もやらざるを得ない。でも垂直性の感動は作りたい。

そうなると作品のもともとの垂直性の感動量の(期待値の)総量を大きくするしか道はありません。

シンプルなのは作品のクオリティをさらに上げることです。

よりスケールを大きく、より数を増やし、より洗練された形にしていく。

▶「機織りの鶴」を見せる

「Ⅱ.垂直性の感動の総量を上げる」には実はもうひとつ別のアプローチ方法があります。

それは「モノ」としての感動に

「コト」としての感動を積み上げる方法です。

「鶴の恩返し」っていう昔話ありますよね。

ある男に助けられたツルが、美しい女に化けて男の妻となるが、自分の羽根を抜いて機(はた)を織っているところを見られてしまい、山へ去る、という昔話です。

この昔話から学ぶべきことは機織りしている過程やプロセスは禁止されても見たくなるくらい魅力があるということです。

「モノからコトへ」と言われるようになって久しいですが、アートの世界でも「コト」としての作品(物語やストーリー)に注目が集まるようになってきています。

「モノ」的感動:織られた機

「コト」的感動:自分の羽を抜きながら

愛情を込めて機織りをしている鶴

「織った機」をスマホで写真に撮ってInstagramに載せるだけなら「感動の減価償却」が起きます。

でも「機織りの鶴」の苦労を見せれば、むしろ「コト」としての感動を作品の中から生み出していくことができます。

人は人が苦悩しながらも前に進んでいる姿、ひたむきに芸術と向き合っているあなたの姿勢に感動するのです。

紆余曲折を経ている最中の苦労や苦しみは見せるべきものではないとな思うかもしれません。恥ずかしいと感じるかもしれません。

でもその過程にはとても価値があるんです!

▶「垂直性」まとめ

どんな作品でも鑑賞者の心をつかみ、動かしていくには想像を超えたギャップが必要です。

そしてそのためには完成品のクオリティはもちろん大事です。

ただ「全てを見せない」「ストーリーでコト価値を感動に変換する」ことで「感動の減価償却」を防ぐことも重要です。

2.水平性

次に水平性について考えてみましょう。

「水平性」の方はあっさりめです。

▶セレンディピティーによる偶発的な感動

水平性を考えるときのキーワードは

セレンディピティです。

セレンディピティ(英語: serendipity)とは…

素敵な偶然に出会ったり、

予想外のものを発見すること。

求めていたわけではないけど、偶然・たまたま・思いもよらない形で幸運にもステキな作品と出会えた!みたいなことです。

この記事を読んでくださっているあなたも、きっとそんな体験をされてたことがあるのではないでしょうか。

事前に期待していたわけではないので「この作品展に行ってよかった」となり、偶然発見した作品に対して感動が生まれる。

▶セレンディピティーの条件

このセレンディピティは「偶然」起こるものです。もはや運任せです。

逆にいうと「偶然」起こるのだから、発生条件は特定・明文化できません。

「AとBとCの条件が揃ったらセレンディピティーが起きます!」とはいえないのです。

ただ、この偶発性による感動は誰にでも訪れるわけではないので「セレンディピティーが発生しない条件」なら明確にできそうです。

▶とにかく足を運ぶ

まずは鑑賞者側の方から考えます。

当たり前ですがセレンディピティによる感動を味わえるのはオフラインの作品展に足を運んだ人だけです。

チャンスは準備している人の元にだけ訪れるのです。何もしない人のもとには訪れません。

毎回セレンディピティが起こるとは限りませんが、それでも実際の個展なりグループ展なりに足を運ぶことはとても意味のある行為です。

▶究極いい作品作ることしかできることはない

次に作家側を考えます。

セレンディピティーが起きない最大の条件は

「作品のクオリティが低いこと」です。

なので、作家側にできることは作品のクオリティを上げることです。

セレンディピティは全員に等しく絶対に起こるとは保証できません。だからこれが正解というものもありません。

できることは「妥協せず最高のものを作る」こと。これしか究極ありません。

作りたいものを、描きたいものを作り切る。

クオリティを上げる。

その上で鑑賞者の人が「たまたま」あなたの作品を見つける。感動する。

ファンになる。

そうしていくことでセレンディピティーが生まれてくるのです。

水平性の感動は結局のところ垂直性のところで考えた「Ⅱ.垂直性の感動の総量を上げる」とやることは同じということになります。

まとめ ー令和時代の集客戦略

このnoteの記事の内容をまとめます!

▼感動のメカニズム

垂直性と水平性がカギ

▼垂直性の感動とは

事前の想像と実際に作品を見たときのギャップ。この精神的な乖離をどう大きくするか。

▼垂直性の感動を生み出すステップ

特に3つ目のステップがSNSの台頭と大きく関わる。「価値の減価償却」に気をつける。

Ⅰ)精神的な乖離を作る方向性を決める

Ⅱ)作品のクオリティをあげる

Ⅱ)事前想起をコントロールする

▼「価値の減価償却」とは

作品を見せすぎることで、「集客」と「本物を見た時の感動」がトレードオフになる現象

▼水平性の感動とは

偶発性が作り出すセレンディピティーにより生まれる。作品のクオリティーを上げる。

▼令和時代の新集客戦略

Ⅰ)SNSでの感動の逓減を防ぐ

ー作品を見せずあえて「欠損感」を残す

Ⅱ)垂直性の感動の総量を上げる

ー作品のクオリティを上げる

ー制作プロセスを感動の源泉に変換する

令和時代に合わせたSNSを開発中!

令和時代の新SNS集客戦略を実践するには

仕組み自体を変える必要があります。

TwitterもInstagramも芸術家特化ではないですし、仕組みは平成型のままだからです。

もはや芸術家に最適なSNSとは言い切れなくなってきています。

簡単に問題点を書いておきます。

・ストーリーのストックが難しい

→ストーリー関連のツイートをしても無数の他のツイートに埋もれる

→ツイート間の関連性も可視化できない

→Instagramは写真のないストーリーはアップしづらい

・目的に合わせたストックの使い分けができない

→基本フロー型のサービス

→ポートフォリオでの作品紹介と作品展集客ではSNSの使い方が本来異なるべきだが使い分けできない

※noteの記事としてはちょっと長くなってきたので、詳しい内容はまた改めて別の記事で書いていきますね。

だからこそ人がよりあなたの作品に感動できる世界を目指してプロダクトを作っています!

フローだけではなく、ポートフォリオもストーリーもストックしていけるSNS。

令和時代だからこそできる芸術家や作品の見せ方を提案し、アップデートしていく。芸術家の人が抱えている課題を仕組みで解決する。

より多くの鑑賞者がアートで心を揺さぶられるような体験をひとつでも多く積み重ねていけるような世界にしたい。

そのためにプロダクトを作っています。

鑑賞者の行動も、生み出される感動もこのプロダクトで変えていきます。新しい文化を生み出していきたい。

プロダクトは現在開発中ですが、Twitterでプロダクト開発の背景や進捗などをお伝えしていきます。

まだの方、ぜひフォローをお願いします。

現在気になっているアーティストさん、ギャラリーさん、イベントなどもつぶやいています。

絵画や彫刻といったいわゆる美術作家さんと鑑賞者さんがオンラインでつながる体験に振り切ったSNSを作っています!個展やグループ展の集客に使ってもらえればと思います。作家さんにまずは作品をたくさん登録いただきたく、登録フォームを準備中です!ギャラリーの方もお力添えお願いします!

— 加地 誠 🎨 クロスアートCEO (@kaji_crossart) August 10, 2021

芸術界隈の方には基本的に相互フォロー率ほぼ100%でフォローをお返しさせていただいています。※エロ垢とかは弾いてます。

ぜひまだフォローいただいていない方はフォローをお願いします。(2回目)

ビジネス立ち上げのプロセスも公開してます

第2弾まで公開しています。逐次更新していく予定です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?