CESで予感、これから日本の製造業に追い風が吹く?(2023.1.13日経ビジネスより)

気になった日経記事をPUしています。

リアルCESが戻ってきたのですね。池松 由香氏(ニューヨーク支局長)の記事がとても好きで、チェックしています!

今回は、2023年1月5~8日までラスベガスで開催された世界最大の技術見本市「CES」についてです。

『ニューヨーク駐在の筆者もラスベガスへ行き(よく聞かれるので触れておくと、これまでの出張で賭け事をしたことはない)、3日からメディアに開放されていた会場のあちらこちらで話を聞いて回った。世界最大の技術関連イベントだけあって3200社以上の企業が出展し、11万5000人以上が来場したが、新型コロナウイルス流行前の20年レベルには及ばなかった。「中身が薄い」との批判も地元メディアや来場客から聞かれる中で、筆者が感じ取ったのはその逆。日本企業には「これから飛躍のときが来る」と予感した。なぜか。』とのコメントからのスタート!!楽しみw

「どの発表もつまらなかった。がっかりしたわ」

1月初旬のラスベガスは、恒例の技術見本市「CES」のおかげで世界各地から集まった報道陣や業界関係者でにぎわっていた。複数の会場間を専用のシャトルバスで移動中、地元メディアのグループがこんな会話を始めた。

「○年までにCO2(二酸化炭素)排出削減効果が○億トンとか、そんな話ばかり。新しい商品や技術の話が聞きたくてやって来ているのに、これでは記事にならないよ」

同様の声は日系企業の関係者からも聞かれた。出展はせずに視察のために訪れたという自動車業界関係者は、「日本企業ではパナソニックやソニーのブースが目玉だったが、出展費用を大幅に削減しているのが見て取れた」と話す。別の在米日本人の来場者も「これでは書くのが大変でしょう」と筆者に同情のまなざしを向けた。

現地に滞在したのはメディア向けに開放された2日間を含めて3日間。その間に回れた範囲での感想にはなるが、多くの来場者の意見とは裏腹に「これからの日本の未来は明るい」とワクワクしてニューヨークに帰ってきた。

その最たる理由が「水素エネルギーの可能性」を実感したことだ。

2022年のCESではクルマの電動化という大きなトレンドに関連する展示が目立ったが、この1年間で市場を取り巻く環境は大きく変わった。米国ではニューヨークやカリフォルニアの都市部だけでなく、地方都市でも電気自動車(EV)を頻繁に目にするようになった。22年1~9月に米国内で販売されたEVは約52万5000台。うち65%をテスラ車が占め、さらにその30%近くがトヨタ車かホンダ車からの乗り換えだった。EVは普及段階に入り、最新技術トレンドと呼ぶには少し古くなりつつある。そこで話題になったのが水素なのだ。

否定されても水素を貫いた日本企業

米国に赴任する前は自動車産業を担当していたため、水素と聞くとどうしてもトヨタ自動車が14年に世界で初めて一般消費者向けに発売した燃料電池車(FCV)「MIRAI」を思い浮かべてしまう。

水素は圧縮したり液化したりすれば電気に比べて保管や運搬がしやすい。ガソリンと同じように扱えるので、EVよりもエネルギー補給の時間が短くて済む。水素を空気中の酸素と結合させて発電するためCO2を排出しない。

EVでも、風力発電や太陽光発電など再生可能エネルギーを使うことが可能だが、電池にためない限りは保管できない。送電する場合も蓄電する場合も一定のロスが出るうえ、天候に左右されやすいというデメリットもある。

水素の圧倒的なメリットは安定的な供給ができる点にあるが、当時は筆者も含めて懐疑的な意見が多かった。技術面や普及面で課題が山積だったからだ。

例えば、水素を取り出す原料に天然ガスなどを使った場合、その過程でCO2が出るため、クリーンなエネルギーにするにはこれを空気中に逃がさないためのキャプチャー技術が必要になる。

水を電気分解して水素と酸素を取り出すこともできるが、今度はその装置で必要になる素材に高価なレアメタルを使う場合が多く、効率的かつ安価に水素を生成する技術がまだ確立されていなかった。

さらに水素ステーションなどのインフラが配備されていないため、消費者がFCVを購入したところで燃料を補給する場所が少なすぎる。

ところが、この状況を根底から揺るがす大きな事件が22年に起きた。ロシアによるウクライナ侵攻だ。

天然ガスなどのエネルギー供給をロシアに頼ってきた欧州では、エネルギー価格が高騰し、市民が暴動を起こすまでに発展した。輸入に頼らずにエネルギーを確保するにはどうすればいいのか――。そんな中で欧州諸国が政府のカネをつぎ込んででも整備しなければならないと目を向け始めているのが水素発電なのだ。

水素発電は車両に限らず、工場や家庭でも使える。電気を得る過程で発熱するため温水も同時に得られるのがメリットだ。ここでピンとくる方がいるかもしれないが、日本ではパナソニックグループの「エネファーム」など、すでに水素から電気と温水を作る装置が市場で売られている。さまざまな批判を浴びながらも水素燃料車にこだわってきたのもトヨタとホンダなど日本の会社だ。

水素需要に拍車、ウクライナ危機と北米を襲う寒波と洪水

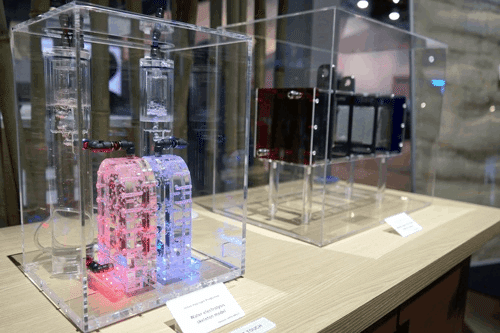

今年のCESでは日系自動車メーカーの出展こそなかったが、パナソニックグループは水から水素を作る装置のモックアップや、そこで使える最新の金属メッシュ材料でできた電解陽極を展示していた。

水から水素をつくる装置に使う電解陽極材。布のように見える。金属メッシュの表面を別の金属でコーティングしているという。高効率かつ安価に水素をつくるためのカギとなる技術だ

水からの水素生成で課題になるのは、効率的な電気分解に必要なイリジウムの価格が高いこと。英精錬大手ジョンソン・マッセイによると、23年1月のイリジウムの取引価格は1トロイオンス当たり4600ドルで、白金(同1110ドル)の4倍以上。パナソニックの電解陽極は「すべては明かせないが、ニッケルや鉄などありふれた材料を使っている」(会場の説明員)という。

高効率生成のためには設備の大規模化も不可欠になる。同社が陽極をメッシュにしているのは、水を通過させて接触面を大きくする狙いもあるが、布のような構造なので大面積化しやすいこともある。

会場で日経ビジネスの取材に答えたパナソニックホールディングスの執行役員グループCTO(最高技術責任者)、小川立夫氏は、「水素を酸素と反応させて電気と温水を取り出す(エネファームのような)商品を10年以上前から手掛けている。水から水素を作るのはその反対のプロセスなのでそこで生かせる知見も多い。高価な金属を使う手段を初めから排除し、大面積化を前提に開発に取り組んできた。欧州を中心に『イリジウムを使わないモックアップがあるならすぐに持ってきてほしい』との引き合いが寄せられている」と胸を張る。

現時点での引き合いは欧州が中心だが、シェールガスなど豊富なエネルギー資源を持つ米国でも水素へのニーズが急速に高まっている。工場や家庭での利用はまだ先になるとみられるものの、EVの普及が進んだことで「EVの限界」も見えてきたからだ。

一つはバッテリー重量だ。エネルギー密度が水素に比べて小さいリチウムイオン電池では、大容量化に「大重量化」は付き物。北米大陸を横断する巨大トレーラーをEVにしようとすると、「バッテリーが重くなりすぎて道路などの交通インフラの消耗が加速し、かえって社会的なコストが上がる恐れがある」(米調査会社クリアビュー・エナジー・パートナーズのケビン・ブック氏)という。新型コロナの流行でアマゾン・ドット・コムなどオンライン販売サイトの利用が急増し、大型トラックの稼働率はこれまで以上に高い。同領域ではFCVが一気に普及する可能性がある。

バイデン政権が議会を通過させたインフラ整備法案による助成金も追い風だ。まずは大型車の水素利用が進んでインフラが整備されれば、乗用車でもFCVの普及が現実味を帯びてくる。

今冬、全米を襲っている異常気象もこうした動きを後押しする。ニューヨーク州など北部では「人生で一度きり(ワンス・イン・ア・ジェネレーション)」といわれる寒波で大雪に見舞われ、通常は降雨量の少ないカリフォルニアでは洪水が住宅地を襲っている。英国のヘンリー王子とメーガン妃が住居を構えるロサンゼルス郊外のモンテシートでも1月9日、洪水のため避難指示が出された。EVは寒冷地や水没に弱いとされていることから、EVの購入を見送る消費者も増えている。

ARやVRでも日本のワザは生かせる

CESで日本企業に追い風が吹くと感じたのは、水素エネルギー分野だけではない。インターネット上の仮想空間「メタバース」に関連する技術や、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)を用いたシステムやサービスを紹介する企業が多かったが、そこで生かせそうなのが、日本企業がカメラの分野で培ってきたワザだ。

例えばキヤノンはCESで、複合現実(MR)の技術を用い、専用の眼鏡を着用すれば遠隔でもトヨタの高級車「レクサス」に“試乗”できるデモを披露した。現実空間と仮想空間を違和感なく融合させる技術で、車両のドアを開けて乗り込むと、内装が見渡せるばかりか、目の前に立つ人をあたかもフロントガラス越しに見ているような感覚に浸ることもできる。

こうした技術を使えば将来、遠隔地のオフィスにいながら工場の生産現場を“訪問”して問題を解決したり、離れた場所にいる同僚とあたかも同じ空間にいるかのように会議したりできるようになる。近ごろはエンターテインメントの業界でも「イマーシブな(あたかもそこにいるかのような包み込まれるような)」体験がはやり言葉にもなっている。リアルの空間をカメラで認識してデジタル空間で再現したり、リアルと仮想の空間を重ね合わせて違和感なく表現したりする「きめ細やかさ」は、日本の得意分野だ。キヤノンやニコンなどがデジタルカメラで培ってきたワザも生かせる。スマホの登場でデジタルカメラの市場縮小が進む中、耐え忍んで撤退しなかった日本企業に、本領発揮の舞台が巡ってきた。

世間からは批判されながらも、長期的視点に立ち技術開発を続けてきた日本の企業に、「カミカゼ」は吹くか。

製造業を中心に産業の動きを末席で見てきた筆者にとって今回のCESは、日本企業への喜ばしい流れを知る良い機会になった。

いいなと思ったら応援しよう!