「旅は価値観を変える」は本当? 旅の経験を活かすために必要なこと(古作)

「旅の意義」について私の考え

「旅は価値観を変える」

よくこのように言われるが、一体どういうメカニズムだのだろうか。今回の記事は「何となく旅をしているけど、何となく時間を無駄にしている」と思ってしまっている旅する方、旅好きな方に読んでほしい。(現に私も旅の序盤は漠然と時間を使ってしまっていた)

そこで今回は「旅は価値観を変える」件について、「旅の意義とは何か?」という観点から落とし込んで、私が世界一周中に感じたことを綴っていきたい。

結論から先に言うと、私は「旅の意義」についてこう考えている。

旅は『①偶発的な体験と、②潜在的な知識・思考を③リンクさせる作業』だと思っている(これを『抽象化と具体化の行き来』と私は呼んでいる)。その為、旅人にとって「知識のインプット及びアウトプットは旅の道中では欠かせない作業」である。

一体、どういうことか。

簡単に言うと、「偶然発見した自分の道中の経験と知識をリンクさせると、自分の経験によって語れるから、その知識自体忘れにくくなるし、かつ実践的な知識になる」ということである。

そして、「貴重な海外での経験を忘れないために、ちゃんと日記を書いたり、SNSで発信しよう。そしてそのきっかけを作るために、歴史などその国の事を事前に調べたり、日頃から勉強して様々な分野の知識を身に付けよう」という提案をしたい。

例えば、自動車免許の講習を受けただけだと何も身にならないが、実際に運転してみると座学で学んだ内容がリンクして、運転技術の向上に繋がる、というイメージだろうか。この発想を旅に活かそうという提案である。

ここでは私が旧ユーゴスラビアのコソボ共和国で体験をもとに話をしていきたい。

コソボでの出来事

コソボ共和国(Republic of Kosovo 以下、コソボ)はバルカン半島に存在する旧ユーゴスラビアから独立した国である。

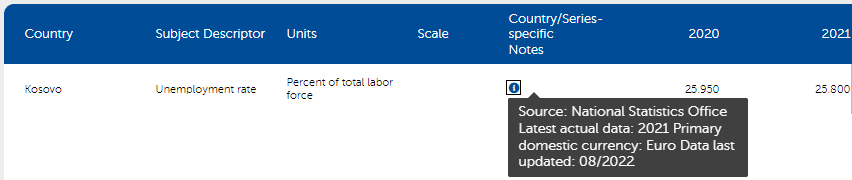

私は経済学部出身ということもあり、とある国に入国する前に、その国の経済指標を調べる癖がある。そこで目を引いた指標が最新の失業率25.8% (※1) であった。国民の4人に1人が何かしら職に困っているという状況が全く想像つかず、その国の情勢が大変心配される数値であった。

また、旧ユーゴスラビア内戦の最中、コソボ紛争が20年前に勃発していることも事前に学んだ。この紛争は、セルビアの支配下にあったアルバニア系コソボ人とセルビア人との間で起きた、恒常的な民族的偏見に起因するものであり、数千人もの死者を出した惨劇である。コソボは2008年に独立宣言をしたものの、対立国であったセルビアは2023年現在も独立を認めておらず、国際的な問題となっている(なお、日本は独立国として認証している)。

これらの事前リサーチの結果、コソボ共和国は「失業率25%もあるし、おまけに20年前に紛争も起きている、超絶ヤバい国」という結論に至った。到着前は不安が募るばかりであった。

しかしながら、実際にコソボに降り立ったところ、良い意味でファーストインプレッションを裏切る結果となった。

まず、失業率25%というからには、ホームレスが街中に溢れており、犯罪は頻発しているスラム街を想像していたが、治安はとても良く、夜間に出歩いても殆ど心配は無かった(怖いのは野良犬くらい)。実際、外務省の海外安全ホームページ (※2)によれば、内戦の火種であるセルビアとの国境以外はレベル0(危険度無し)であり、客観的にも非常に安全な国であると言える。

また、実際にコソボ人と何名か話をしたが親切で温かく、街もカフェやレストランで大変賑わっていた。紛争の傷跡は僅かに残るものの、特に中心街は整備されており、20年前に紛争があった国とは思えない発展度合いであった。

この経験から学んだことは、「何事も事前情報だけで判断してはいけない」ということである。情報のせいでバイアスが掛かり、コソボという国を決めつけてしまっていた。最初に提示された情報に影響される心理効果、いわゆる『初頭効果/アンカリング』を思い出した。そして、これからはコソボという国みたいな判断をしないよう、第一印象でバイアスを持たずに様々な人と接しよう、と心に決めたのであった…。

ではここで「旅の意義」ついて、以下のように定義していた。

旅は『①偶発的な体験と、②潜在的な知識・思考を③リンクさせる作業』(『抽象化と具体化の行き来』)

序盤に表現したこの定義について、上記のコソボでの経験例を基に、①~③について解説していきたい。

①旅における「偶発的な体験」について

これは一番想像し易いと思うが、言わずもがな異国の地では多様な宗教・人種・文化・イデオロギーが存在する。これらに直面する機会が、通常日本で生活する場合と比較して多分に存在する。そしてそれは偶発的あり、何一つとして画一的な体験はない。

この多様性に触れるために旅を始める人が多いが、ただ体験するに留めて良いものなのだろうか。勿論体験するだけでも問題ないが、折角旅をするのであれば、何かしら形にしたいものである。

今回はこの「偶発的な体験」を形にする為にひとつの方法を示したいと考えている。

今回の例でいえば、コソボ共和国を実際に訪れ、様々な現地民や歴史的建造物という民族・文化に直接触れるという点が「偶発的な体験」に該当する。

②「潜在的な知識・思考」について

知識とは、とある具体的現象が「抽象化」されたものであると私は考えている。例えば、万物の共通原理を示すために物理学という学問が生まれたが、これは「抽象化」の作業である。とある物理現象を説明するために、方程式を編み出し「抽象化」する。その知識を学ぶことで、我々は物理現象という具体的事象の相互伝達を可能にしているのである。

しかし、「抽象化」された知識には大きな問題点がある。それは、抽象的な概念である故、「知っているが腑に落ちない」という現象が起きる点である。学生は義務教育や試験勉強、社会人は研修や自己研鑽等で知識を学びはするものの、多くが詰め込み教育的な側面から、表面的な薄っぺらい知識を手にしているのみである。そして、その知識を実践できている人はごく僅かであるといえる(現に私もそうであるが…)。

なお、「潜在的な知識・思考」について、今回のコソボの例でいえば、以下の二つが該当する。

コソボを事前に訪れる前に調べた経済指標や歴史

心理効果である『初頭効果』というバイアスに関する心理学の知識

③「リンクさせる」について

そして、「偶発的な体験」と「潜在的な知識・思考」をリンクさせるとはどういうことか。即ち、

知識がストーリーにより裏付けられ(=リンクする)、知識そのものが確固たるものになる

とある知識に対して、自分で咀嚼した意味が追加された結果、知識を実践に持ち込むことができるようになる

ということである。

今回の例では、コソボを実際に訪れた経験が、事前情報と相反したことで、心理学の知識を思い出し、この経験と知識がリンクしたことで、「コソボという国みたいな判断をしないよう、第一印象というバイアスを持たずに、様々な人と接しよう」と、生きた知識を体得できた点である。

旅での発見をするために必要な2つのこと

コソボでの経験を通じて、「偶発的な体験(=コソボを実際に訪れる)と潜在的な知識(=初頭効果というバイアスの知識や、歴史的・経済的背景)のリンク」が発生し、ひとつ賢くなることができた。

このように、旅の道中において新たな発見をする為に必要なことは、

海外で偶然体験したことを忘れない様、「思ったこと、感じたことは常にメモをする」等の思考をアウトプットする。

歴史や事前情報を入手し、知識がリンクするよう、日々インプットを行う。

である。

これらの作業は、「抽象と具体の行き来」であるともいえる。即ち「抽象=知識」、「具体=経験」である。我々は抽象概念(=知識)を学んでいるが故に、それらを実践に移すことは容易ではない。それを自らの経験に落とし込む(=具体化する)ことで、実践が容易になり、実生活に活かせる「生きた知識」になるのである。

そして、序盤に例に挙げた自動車免許と違うところが、知識のインプットが偶然に経験とリンクする点である。自動車免許の座学は、その後の実践のために行っており、意図したインプットである。一方、元々持っている知識と旅での体験は、いつリンクするか分からない。そのため、日頃から「意図しない」インプットをすることが肝要である。

以上、旅の意義について綴ってきた。

旅は『偶発的な体験と、潜在的な知識・思考をリンクさせる作業』であり、沢山の試行が必要である。そして「知識のインプット及びアウトプットは旅の道中では欠かせない作業」であり、これが将来的に価値観の変容をもたらす、即ち「旅は価値観を変える」ものだと考えている。

旅での貴重な経験を無駄にしないためにも、インプットとアウトプットを怠らない様に自分を戒めたいところである。特にアウトプットの比率を意識したい。比率についてはこちらのツイートが参考になる。

コロンビア大学の実験で証明されたインプット:アウトプット黄金比は"3:7"

— 山田 智博@世界一周会計士(準会員) (@tmhr_yamada) March 13, 2019

一般の大学生はそれが8:2

本来、効果的なのはインプットの2倍以上の時間をアウトプットに投入する事

成績が勉強量に比例しないと悩んでる貴方!テキストの再読だけでなく、書き出しや問題を解くアウトプットを増やしてみて!

以上が私の考える「旅の意義」であるが、皆さんにとっての「旅の意義」とは何だろうか?是非コメント欄で教えて欲しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?