飛べない自分を祝福せよ【エミリ•ディキンスン#507】

現代の猫は室内で飼われるようになってから、ますます飛べなくなった。それは可哀想だ。

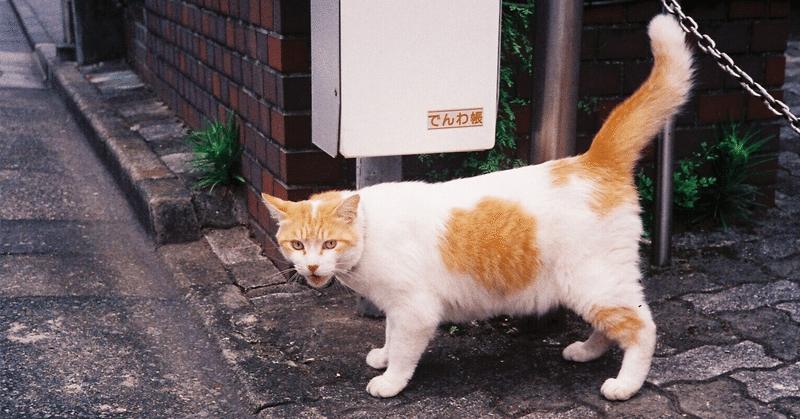

孤独の詩人エミリ•ディキンスンも猫を飼っていたようだが、19世紀のニューイングランドでは、土の上を存分に這い回って、小鳥を見つけたのだろう。お定まりのことが起きる。小鳥を見つけるとじっと見つめて、音を立てずそろりと近づいて、四つ足をばね仕掛けにして襲いかかるー

だが小鳥が一瞬先に飛び立つ。鳥には空があるが猫にはないのだ。それは残念なのか。パラパラ漫画のような展開がある次の詩を訳してみよう。

She sights a Bird — she chuckles —

She flattens — then she crawls —

She runs without the look of feet —

Her eyes increase to Balls —

Her Jaws stir — twitching — hungry —

Her Teeth can hardly stand —

She leaps, but Robin leaped the first —

Ah, Pussy, of the Sand,

The Hopes so juicy ripening —

You almost bathed your Tongue —

When Bliss disclosed a hundred Toes —

And fled with every one —

(J507)

そやつは鳥をみて ほくそ笑む

身を低めて そろりそろりと

抜き足差し足近づいて

目をまんまるにさせて

あごはだらんと 腹へらし

歯ぎしりをさせて

飛びかかる瞬間ー小鳥が飛んだ

なんてこった!砂を喰む子猫

希望は熟れてしたたって

舌をどっぷり潤わせても

小鳥のつま先から飛び去る

飛べない自分を祝福して

(りり〜郷訳)

シンプルな詩は三連で擬人化となる。詩人が謳うのは希望。希望とはなんだろう。小鳥を捕獲すること?噛みついて歯の下に広がるジューシーな肉汁?そうとも言えない。

希望とは「得ようとすること」なのだろう。獲得できたら希望はそこで終わり。獲得できないから、落ちこんでもしばらくしてまた挑む。小鳥までの距離は詰めた。飛びかかる速さも増した。噛み付く技術も研ぎ澄ましてきた。でもやっぱり小鳥はあと一歩のところで飛んでいく。やってみて、やってみて、やりきれないことを見出し続ける。その繰り返しが希望の正体なのではないか。

希望には羽がある。自分に羽が生えなくても、一瞬であっても、その羽で自分を飛ばしてくれる瞬間への妄想もまた希望である。だからこそ逆説的だが、飛べない自分を祝福しなけれならない。それが人生ってやつなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?