SDGsを現実の事業戦略に落とし込むには?【第5話】

前回までで、価値(Value)や善(Good)として定義されるものに対して、企業活動においてどのように取り組むべきかを、共通価値創造戦略理論(CSV理論)と知識創造理論で検討しました。それぞれ理論上の限界と、実務への適用が困難という点が明らかになりました。既存の大御所経営理論が役立たない(生意気ですみません!)以上は、わたしたちで考えていかねばなりません。

繰り返しになりますが、筆者(とおそらく皆さん)の問題意識は、実際の事業戦略の立案において共通善をどのように反映させればよいかにあります。

そして、SDGsは、かたちのない共通善とは違い、世界が直面している“困りごと“や“共通善的ななにか”を、国際社会で活躍するエリートたちが定性化・定量化して明確でわかりやすいグローバル目標として制度化したものですから、適切なフレームワークでさえあれば誰でもどの会社でも対応が可能になるはずです。今回は、いよいよ、そのフレームワークについて考えていきたいと思います。

フレームワークをご紹介するまえに、前段階の知識として、コミュニティと共通善の関係について総括したいと思います(経営学では無視されますが大事な議論なので)。

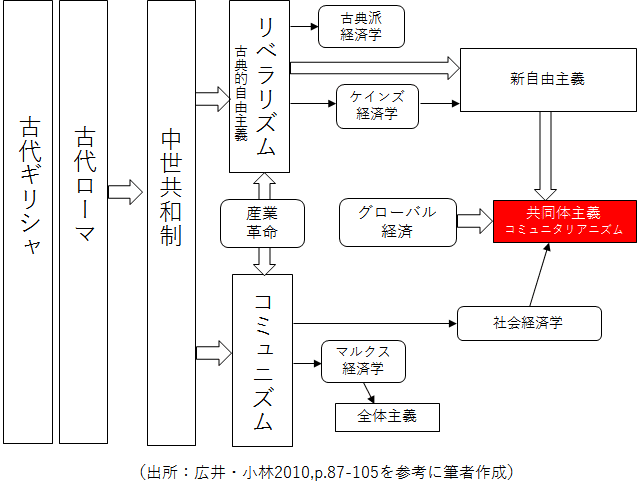

個人と社会(公共)をどのように位置づけて理解し、制度化していくかについては、大昔から議論がなされ、壮大な社会実験による悲劇も含めて、人類の歴史とともに歩まれてきました。歴史的には、はるか昔の古代ギリシャ・ローマ時代から中世共和制を経て、18世紀古典的自由主義の流れになります。「人は一人では生きられない」が議論の出発点です。

コミュニティへの所属が不可欠である人間にとって、共通善の定義は、私と公の秩序をかたちづくる根本になります。次の図は、そのような共通善とコミュニティ概念の歴史的経緯についてまとめたものです。専門家の方から見ればツッコミどころが満載だと思いますが、哲学・政治・思想・経済理論の系譜をざっくりイメージするための方便としてご勘弁ください(この写真はイメージです、みたいな感じでお願いします)。

共通善(Common good)に類似する概念は多岐にわたります。社会的善(Social good)、公の善(Public good)、社会一般の利益(General good)、共有価値(Common value)など、その概念の解釈と位置づけは、言葉と同じ数だけ多様です(※1)。産業革命以降に勃興した経済学でも当然に議論がなされ、様々な見解が提示されてきました。その議論の中心になったのが社会経済学です。「社会を構成する人々にとっての共通の利益(Common interest)」「経済にとどまらない諸々の社会的関係の質を含む利益の概念」(ルッツ2017,pp.3-4)という定義が示されています。

(※1)ちなみに日本国憲法に定める「公共の利益」は、明治憲法からの流れで「Common good」の日本語訳と解釈されています(ルッツ2017,p.3-28、広井・小林2010,p.87-105)。

近代経済学からマルクス(社会的再分配)、そして社会経済学を経て現代経済学の系譜において、共通善をどのように定義するかは、単なる経済利益の配分にとどまらず、自由と権利、人の生死にも直結する問題であり、一義的な解釈は困難です。そのことを思い出せてくれたのは、世界的なブームを巻き起こしたマイケル・サンデルの「正義とはなにか?」という問いでしょう(※2)。

(※2)サンデルに対しては善と正義を不分明なまま論じる点に批判がある。

サンデルは共同体主義(コミュニタリアニズム)の代表的論者とされています。コミュニタリアニズムは昨今のグローバル化と格差拡大への問題意識を契機に世界を席巻し、SDGs、ESG投資、ルール形成といったグローバル規制に集約されたという解釈も可能です。一方でコミュニタリア二ズムに対しては、もともとの共通善の概念の定義が曖昧であることと、全体主義や排外主義に転嫁する危険というリバタリアニズムからの批判が根強くあります。

多くの人は自身をコミュニタリアニズムだ、リバタリアニズムだ、と認識していないでしょう。しかし、SDGsになんとなく胡散臭さを感じたりするならば、それは無知というよりも、むしろ人間の持つ防衛本能と言えるかもしれません。

このような個人と社会との緊張関係を踏まえて、共通善について考えてみましょう。

まず、共通善志向は人間がもとから生まれ持ったものであり、個人的な生活歴や社会環境の影響を受けるものです。すなわち、特定グループへの帰属意識とセットですから、当然にコミュニティ相互間での対立構造を内包しています。共通善が保有(共有)される範囲をコミュニティとしたとき、その共有対象はつぎの4つになります(倉坂2008,pp.18-20,35-36)。

①意識

②政治もしくは経済的紐帯

③社会共通資本

④インターネットによる関心事

これら①~④が、そのコミュニティにおける共通善を決めます。CSV理論では、②と③しか考慮していませんでした。バリューチェーンとクラスターの限定的な関係性を理論の骨格としている以上は仕方ないでしょう。知識創造理論は①~④までを網羅しています。ただし、それぞれの組み合わせを決める実務性という点で限界があることを前回に指摘しました。

そして、重要なのは、この①~④の要件で決まるコミュニティは、多層的で入れ子状であってもよいという点です(Daly・Cobb1994,p.177)。ここにいう「多層的」というのが、実はユニークな戦略解を出すためのモデルを構築するうえで需要なポイントになります。

以上の議論にもとづいて、共通善を考慮した戦略策定の解は、次の条件を満たすものから選択されると考えるべきでしょう。

条件A:そのときに、そのコミュニティではなにが共有(=大事に)されるべきか?

条件B:異なるコミュニティとの調和もしくは対峙関係を正しく把握できること。(※3)

(※3)条件Bにいう「正しく」は、自社の成長戦略を後押しする結果が得られるという意味であり、リスクコントロールを含む。

条件Aは、環境分析の精度に依存します。条件Aは、場所と時間と技術によって形成(変容)されますから、経営学のフレームワークではPEST分析が適用可能でしょう。PEST分析は、政治・経済・社会・技術といった4つの観点からマクロ環境を分析するフレームワークです。実際に次回の第6話でおこなうビジネスシミュレーションでも、PEST分析でマクロ環境分析をおこないます。注意が必要なのは、仮に精度のよい環境分析をおこなっても、CSV理論に依拠すると、第3話で指摘したように、むしろリスクを増長しかねない戦略解が導出されてしまう恐れがある点です。

次に、条件Bはどうでしょうか?先ほど指摘した「多層性」がここでポイントになります。すなわち、異なるコミュニティの相互関係を整理するために、コミュニティの多層性を構造化するのです。これにより、各階層のコミュニティに存在する共通善の相関を示すことができ、対峙と調和の把握を促進できる可能性が期待できるわけです。

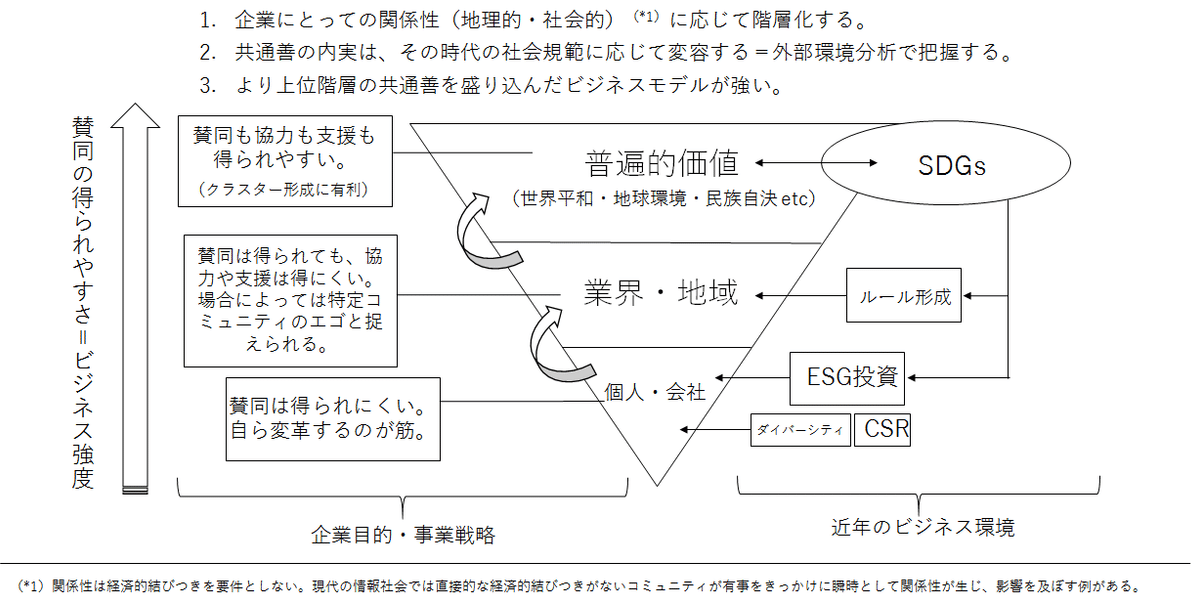

その試みが次の図に示す「共通善階層構造モデル」です。マズローの欲求段階説をひっくりかえしたようなシンプルなモデルですが…つかってみるとなかなかおもしろいので、まあ、聞いてください。

これが共通善階層構造モデルです。

共通善階層構造モデルは、自身(自社)にとっての地理的・社会的な関係性に応じた階層を、底辺から逆三角形状に展開した構図となっています。ここでは「個人・会社」「業界・地域」「普遍的価値」の三階層に分けています。それぞれの階層には共通善が存在することとします。

各階層の共通善は、その時代の社会規範に応じて変容するものです。基本的には外部環境分析(PEST分析、SWOT分析、3C分析など)で把握可能なものになります。ここでは最上段の「普遍的価値」の階層に「世界平和・地球環境・民族自決」を例示しています。

モデルの左側は、企業目的と事業戦略が各階層における「賛同の得られやすさ」に応じてビジネス強度が上がっていくことを示しています。すなわち、より上位階層の共通善を盛り込んだビジネスモデルが強いことを意味します。

右側にあるのは、近年のビジネストピックを階層に位置づけしたものです。ダイバーシティとCSR、ESG投資はいちばん下の個人・会社の階層に作用します。ルール形成は一段上の業界・地域階層に、SDGsは最上段の普遍的価値です。

そうです。このモデルにもとづけば、SDGsは、ビジネス強度として最強なのです。SDGsに対抗する事業は、そもそも事業戦略として選択が難しいのです。

この共通善階層構造モデルの実務上の位置づけを示したのが次のフローになります。

事業戦略の策定では、最初に環境分析(マクロ、ミクロ)をおこない、戦略目標の設定と実行計画立案に落とし込みを進めていきます。このフロー図では、実務でつかわれるフレームワークをそれぞれ黒枠で示しています。とくに突飛なものは入れていません。経営学やビジネス戦略に携わったことのある方であれば、どれも馴染みのあるフレームワークだと思います。

環境分析のフレームワークとしては、マクロ環境分析がPEST分析、ミクロ環境分析が3C、両者の環境分析を統合したうえで戦略策定につかうのがSWOTです。環境分析でおおまかな方向性が決まれば、戦略目標の設定と実行計画の立案に移ります。STP分析と成長戦略モデル(アンゾフモデル)で戦略とポジショニングを決め、具体的な実行段階のマーケティングは4Pで計画します。

共通善階層構造モデルは、環境分析と戦略目標設定のちょうど中間に位置づけられます。すなわち、共通善階層構造モデルは、事業戦略の立案段階において共通善を策定するためのツールであり、理論上は環境分析フレームワークの一種と位置づけてよいでしょう。

先にみたように、知識創造理論では、共通善を定義する能力を「賢慮」とし、リーダーシップの内的資質に依存するものとして扱います。共通善階層構造モデルは環境分析フレームワークの一種ですから、内的資質に依存することなく解を導きだせるはずです。

そして、その解は、従来の環境分析フレームワークをもとに導出されるものと異なるものになるでしょう。次の第6話では、ビジネスモデルミュレーションで、有効性を確かめたいと思います。

(第6話につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?