日本企業はなぜ「横串」が難しかったのか?【第2話】

前回は、中根博士の「場の共有性」にもとづく日本の集団構成原理についてご紹介し、それが日本企業の“縦割”と“横串の難しさ”を生んでいることを指摘しました。今回は、中根博士の説をベースに、社会心理学の分野から山岸俊男博士の信頼性理論と、日本社会を鋭く分析した山本七平の所論を参考に、「場の共有性」と「資格の共通性」に由来する組織的特徴について整理していこうと思います。

組織的特徴について整理するまえに、山本七平について、少し述べたいと思います。

山本七平は、ベストセラーとなった『日本人とユダヤ人』の著者ですが(※1)、同時に彼が若い頃に従軍を余儀なくされた日本軍についても一連の著作で鋭い分析をおこなっています(※2)。

(※1)『日本人とユダヤ人』が出版された当時はイザヤ・ペンダサンという筆名で執筆しており、自身を明確に著者であるとは明言していないものの、現在は山本七平を実質的な著者として、同書は山本の著作として再版されている。

(※2)山本七平が記した日本軍をテーマにした論説は多岐にわたります。単行本として発刊されているもので本稿に関連する分析としては、『私の中の日本軍(上下)』(1983年)、『一下級将校の見た帝国陸軍』(1987年)、『ある異常体験者の偏見』(1988年)があります。本稿に掲載している2つの挿絵はいずれも『一下級将校の見た帝国陸軍』に所載のものです(文春文庫版208・295頁)。

山本は、日本陸軍の下級将校として第二次世界大戦末期の悲惨なフィリピン戦線に従軍しています。山本がエライのは、単に悲劇を慨嘆するのではなく、当時の実体験を克明に記すとともに、日本軍という組織を冷静に鋭く分析したことです。これは彼が生涯を費やして探究を続けた“空気”や“日本的なるもの”の原点であり、かつ最適なケーススタディであったからでしょう。

山本は従軍経験をもとに、日本人の社会集団化の力のなさを指摘していますが、その特徴と集団が崩壊していく過程は、中根博士が指摘した組織構造そのものといってよいものです。

もともとは軍隊は徴兵によって寄せ集められた者同士の寄り合い世帯です。それを日本軍は規律と暴力によって強固な枠組みとしました。しかし、その内実は、中根博士が指摘する「場の共有性」による集団原理から逃れられません。階級による差別が厳然と存在する軍隊でさえ、兵隊では「星の数(階級)より飯の数(年功)」であり、将校であっても士官学校の年次によって序列化がされていたことを、山本は自身のエピソードを交えて示してくれます。

山本が描く日本軍は、戦地においても徹底した“縦割”体質です。友軍どうしの協力などはまったくなく、お互いを騙すか騙されるかの連続であることを示しています。ところが、米軍が侵攻してきて敗残戦へ移行していくと、生き残るために多くのグループが小集団として孤立していくことで、日本軍としての規律は徐々に崩壊していきます(集団→群れ化)。それが完全に崩壊したのは戦後の捕虜収容所です。将校と兵下士官が分けられ、原隊(元の所属)がバラバラで収容された所内では、軍隊という枠が消滅することで無規律に暴力が支配するようになります。個人としては激戦をくぐり抜けて飢餓をも生き延びた強い人たちであっても、もともと同質性のない者どうしの寄り合い所帯では、原初的な暴力を凌駕する強固な枠をつくることができなかったわけです。

ここで山本七平をご紹介したのは、規律のもっとも厳しい軍隊、しかも戦争という極限状態でさえも、中根博士が喝破した「場の共有性」にもとづく呪縛から逃れられない事実を知ってもらいたいからです。平時の民間企業も同様に、その特性が発揮されるものと考えます。

ビジネスに話を戻しましょう。

多くの企業トップがしばしば慨嘆する部門間の“横串”困難やイノベーティブな人材がいないというのは、「場の共有性」に由来するタテ型組織ゆえの短所です。通常、タテ型ではオープンな議論がしにくいですが、現代は、企業トップ自らが経営状況と方針を従業員に対して非常にオープンにしている例もあります。にもかかわらず、そのような企業でさえも、しばしば中間管理職の存在が意志疎通の妨げになっているといわれるのは、タテ型の組織構造ゆえであるといえます。

一方で、前回も指摘したように、タテ型の組織構造は組織内での末端までの伝達が早く、集団の意⾒統⼀がしやすいうえ、⼈間関係が直接的でエモーショナルなためプラスに働くと⼤きな⼒を発揮します。これは以心伝心であり、欧米型のジョブスクリプションのような区分が曖昧なことは、逆に年長者を筆頭にしたチームワークが構成しやすいという長所もあります。

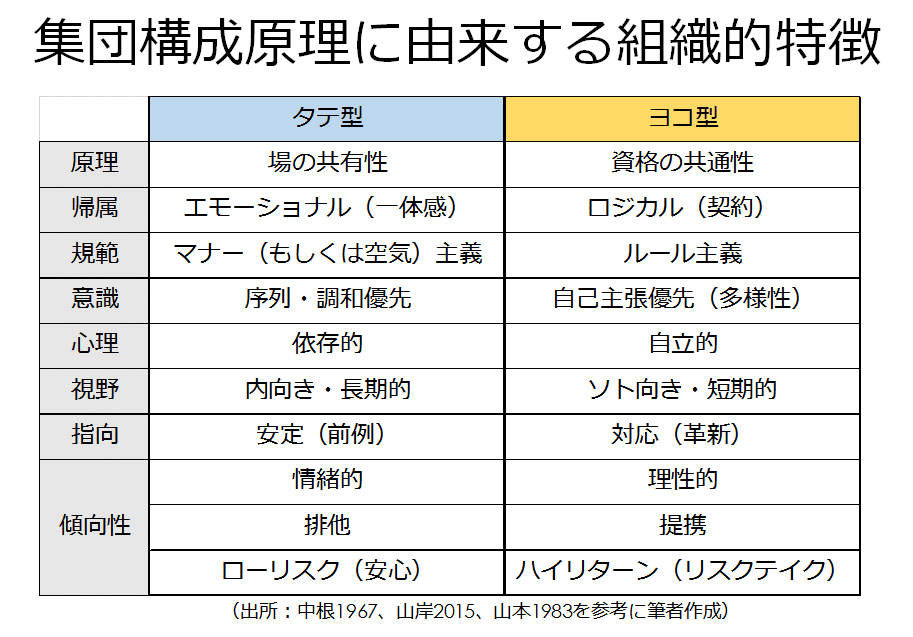

このように、「場の共有性」に由来するタテ型組織は、短所と同時に長所もあるわけです。次の表は、中根博士の説をもとに、山岸俊男博士の信頼性理論、さらに山本七平の日本人論を参考に、「場の共有性」と「資格の共通性」に由来する組織的特徴について、筆者なりの理解でまとめてみたものです。かなりざっくりというか、対比のために多少大袈裟になっているところもあるかと思いますので、このまとめは“イメージです”くらいの感じで見ていただければと思います。

本来、企業経営はステークホルダーである株主に対して最も重い責任を有しますが、日本企業では異なります。従業員の帰属を高めるための終身雇用や福利厚生の充実こそが責務として位置づけられます。愛社精神や忠誠心といった言葉で表現されるように、エモーショナルな一体感の醸成によって集団への帰属が強く保たれることがパフォーマンス向上に不可欠と考える傾向が大きいでしょう。

経営の指針は短期的な利益よりも長期的な成長と持続になります。従業員は経済的な見通しが長期に保障されることによる強い帰属意識で、現職でのストレスが転職のリスクを下回ることになり、定着率が高まります。

集団内で物事を決める規範は、ルールやロジックではなく、マナーや空気が重視されます。これは序列と調和を第一とする意識と、安定(前例)指向、対立回避というローリスク(安心)に強く誘因されています。マナーや空気を敏感に感じ取れない人は“KY”として排斥の対象となり、ルールやロジックに忠実で自説を曲げない人には(業務命令ではなく)しばしば情緒的な泣き落としで説得がなされます。パワーハラスメントは明確な法令違反ですが、これを是正することは集団内で序列と調和を乱すことにもなるため、しばしばハラスメントは黙認されます。

依存心は表向き否定されますが、集団に依存せざるを得ない状態をつくることのがタテ型なので、心理は依存的でかつ視野は内向きになります。視野の内向きと安定、さらにローリスク(安心)がプロダクトにあらわれると、信頼性は高いが汎用性が低い“ガラパゴス”として顕在化します。成果主義を導入しても評価に直結しづらいのは序列と調和を重視するためですが、一方で評価も短期ではなく長期で見る必要があるという暗黙の了解も影響しています。

そして、多くの企業が“顧客第一”を掲げつつも実際は自社の利益に貢献する“鴨”と見なす風潮は、“ウチなる我が社”に対する“ソトなる顧客”という排他的な傾向から生じます。泣き落としや脅しで“ソトなる下請け”に理不尽な要求を呑ませるのも同様です。

原理に由来する特徴は本質的に変えることはできません。ただし、特徴は発露の仕方を工夫することで強弱をつけることができます。すなわち、短所を抑え、長所を活かすことが可能です。

例えば、坂本光司『日本でいちばん大切にしたい会社』(2008)で採り上げられている企業には、タテ型組織がもつ特徴の長所と短所を見極め、構造上内包するリスクを独自の経営手法によって抑え込んでいる(と思われる)事例があります。このような成功事例は、タテ型の特徴の把握とそれに対するリスクコントロールが日本企業の成長戦略たり得ることを示しています。

このタテ型の特徴をうまくとらえた成功事例については第4話でご紹介します。次回の第3話では、多くの犠牲者を出してしまった企業の事例について、タテ型組織の特徴があらわれていないか、検証してみたいと思います。

(第3話につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?