『遊仙窟』の世界に浸る

再び趣味の話題でまいりましょう。高校の頃から現在まで一貫して、自分の読書の対象となってきたジャンルの一つに、漢文・漢詩の類があります。

「西洋音楽が専門と言っていながら、なんでまた?」

と言われそうですけども、もともと漢字の読み書きが好きな子供でした。

そして漢文といえば、中学及び高校時代(一貫校に通っていました)に谷本文男先生という、キャラ濃い目の漢文が専門の先生がおられて、この人は生徒たちになかなか人気のある先生でした。

担任に当たったことこそないものの、現代文・漢文で自分の学年を受け持つ役回りが多く、向こうも入学当初より私のことを、「ちょっと変わったやつ」だ、と思われていたはずだと思います。

母校を定年退職されてから、まだそんなに年数を経ていないので、今もたぶんお元気でいらっしゃるとは思いますが、これまでにかなりの数の国語の参考書を執筆されています。確か「受験国語の魔術師」なるキャッチコピーも、見かけたことがあります。ご本人はどう思っていたのか・・

さらに昔は駸々堂出版(我々世代だと、駸々堂模試などで懐かさを覚えます・・)でした。

こちらの参考書、使い勝手がとても良く、共通テスト(かつてのセンター試験)の対策には、実質これ一冊で足りるといって良いほど。

当の谷本先生も、漢文を教える/漢文の問題を作成するということに関して大変自信がおありのようで、こちらの研究紀要ではかつてのセンター試験の漢文の問題に対して、辛辣かつ説得力のある批評(「センター漢文を斬る!」)を書いていたりして、関西人テイスト丸出しの授業でのイメージとは裏腹に、実際はなかなか「気骨の人」という印象を受けます。

だいたい、漢文なんか大学入試が済めば用済み!となってしまうであろうところを、ありがたいことにそうならなかったのは、元来の漢字好きに加えて、この先生の授業のおかげもあるでしょう。その後も漢文が好きで、暇を見つけては読むようになりました。

最近は注釈つきの漢詩文の本が文庫でたくさん出ていて、気軽に読めるので重宝しています。『詩経』『文選』など、中国由来の漢詩文のほかに、奈良時代の『懐風藻』に始まる日本の漢詩文も読むようになりました。

目下は、最近岩波文庫で上下巻が出たばかりの『江戸漢詩選』を読み進めていて、その世界観に大いにはまっているところです。

(そのうち『五山文学集』も文庫化を希望します!)

で、本題です。

私が今回特に紹介したいのは、手元にある文庫本の中からこの一冊。

「ゆうせんくつ」と読みます。以下は岩波書店のページから、内容説明の抜粋です。

唐代伝奇小説の一篇である『遊仙窟』は奈良時代に伝来してわが国文学に多くの影響を与えた。しかし中国では早く散逸、その文学史的意義を認めたのが魯迅である。

前もってこの古典をご存知という方からは、

「あんなエロ小説を!」

と言われることでしょう。

確かに、主人公が体験したという神仙世界での情事と、それにいたるまでの諸々のやりとりを美辞麗句を尽くして描いたものなので、エロには違いありません。

ただし、単なるエロでは済まされないというのが、この短い作品が日本では古来、漢文学習のテキストとしてある種「必須の教養」として読まれてきたことで、その結果古くは『万葉集』に引用され、『源氏物語』にも引用され、さらに下ったところでは幕末期の都都逸(どどいつ)ですら、ここに書かれた内容をもとにしているという事実があります。

そして、中古の日本で成立した『遊仙窟』の訓点資料は、日本語の歴史を知る上でも貴重な資料として活用されています。

まさに『遊仙窟』さまさま!

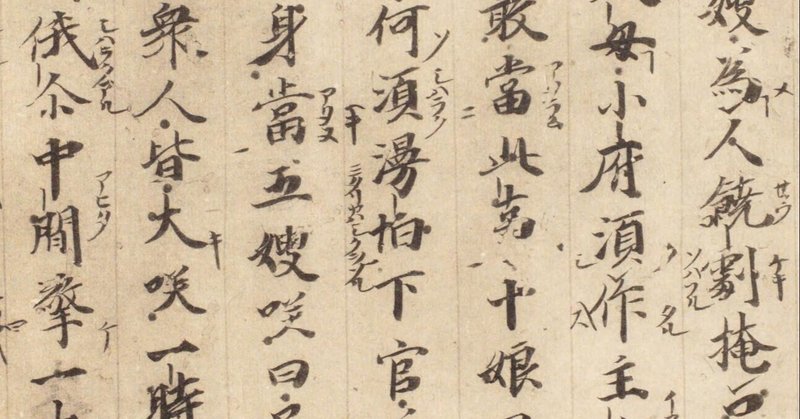

なんとありがたいことに、国会図書館のデータベース上で、『遊仙窟』の現存最古の写本を見ることができます。

現物は重要文化財に指定されていて、「康永三年(=1344年)十月十六日宗算書写」と奥書に記されています。ちなみに宗算は、大僧都の地位にまで登った僧侶。

男女による歌の贈答というのは、和歌の世界でもお馴染み。古代の中国でもよくあったことなのでしょう。ここではもちろん、ほぼどの歌も綺麗に韻を踏んだ漢詩になっています。

主人公は、女主人の筝(そう)を弾く音に魅かれて、歌を贈ることを思いつきます。原文の漢字の「筝」が、「こと(琴)」と訓読されていることにも注目です!

後ろから4行目の下にある、「自隠・・」からが、その最初の歌になります。そして私が特に好きな表現が、この歌のこちらの部分です。

歌の途中で改行しているので、こうして二つに分かれてしまうのが残念ですが、漢字の部分だけ抜き出すとこうなります。

時々弄小絃 / 耳聞猶氣絶

みなさんは、これだけで訓読できますか?

と言っても、難しいですよね。

この醍醐寺写本が示す訓読法にしたがって読み下すと、

「時々に小絃を弄す、耳に聞くもなお気の絶えぬべき」

となるようです。

「時々」は、英語のsometimesの意味での「ときどき」ではなく、ここでは「よりよりに」と読まれ、その場合「絶えず、ずっと」の意味に近づくようです。

「絃」は、女主人の弾いている楽器の弦のこと。昔の書き方に従って、弓偏(へん)よりも糸偏の方が、より実際のイメージに近い感じがしますね。「小絃」で、高い音を出すための細い弦を暗示するのでしょうか。

「弄」の字を、通常予想される「もてあそぶ」ではなくて、「かきならす」と読むところが、実にうまいなあと思います。

「氣」は「気」の異体字。こちらもお馴染みの「き」ではなく、あえて「いき」と読ませています。語感としても意味としても、「息」に近くなるのは明らか。

したがって、「時々弄小絃 / 耳聞猶氣絶 」

→ 「時々に小絃を弄す、耳に聞くも気の絶えぬべき」

を主語を補いつつ現代語訳すれば、

「(あなたが)絶えず、楽器の弦をかきならしている、その音が(私の)耳に入ってくるだけで、息がつまってしまいそう(≒気が絶えてしまいそう)です」

となるでしょうか。

リュート弾きとしては、一生に一度でいいから、このように言われてみたいものです。もちろん女性の方から。

(かなりイカれてるだろ、自分。。。)

さてこの物語の主人公はなんとか、あらんかぎりの手段を尽くして(このマメさを自分も是非見習いたい!)逢瀬の望みをかなえますが、その行為が進行中のまさに肝心の部分は、かなり艶っぽい描写・表現の連発です。

これに比べたら、『源氏物語』の表現などは、かなりオブラートに包まれているのではないかと思えるくらい。あの『とはずがたり』でも、負けるかも?

当該部分を、またも醍醐寺本で載せておきます。

興味のある方は、先ほどのようにして書き下し文を作って解釈してみて下さい。

2行目の「交脚」(脚を交う)など、まだ前戯の段階で表現として序の口。

ここから始まる部分を、僧侶は次第に股間を膨らませつつ書写していたのでしょうか。逆に、無の境地になれたらすごい・・それも修行の一つだったりして、と私の想像は勝手にそちらの方にも及びます。

こうした文章が、当時お寺でも漢文の訓読教材として利用されていたとは、なんと大らかな時代でしょうか!

さて、せっかくいいムードでコトが進んでいたのに、

夜半にカラスが鳴いて情事の邪魔をした、という描写が直後にあります。

上の引用画像では、最後の2行がそれになりますが、漢字を見ると「烏」ではなく「鵲」(かささぎ)の字になっていて、なのに訓読は「からす」です。

ここより先に、本文で再度「鵲」が出て来る箇所では、普通に「かささぎ」と読んでいるのに、やや不思議ではあります。

どちらにしても、日本ではこの部分の訓読は、歴史的に「からす」で定着しました。

夜半に鳴いて情事の邪魔をする、にっくきカラスというのは、すっかり有名なモティーフとなり、平安時代の『和漢朗詠集』にも取り入れられて、当時ほぼ古訓のまま朗詠されていたことが明らかです。

彼の、遊郭に滞在した時の作と伝えられる(確証はなし)都都逸に、

「三千世界の鴉(からす)を殺し 主と朝寝がしてみたい」

というのがあるのは、まさにこれが元になっているわけですね。

幕府が倒れて、明治期に入っても、この文句は人口に膾炙したとみえて、だからこそ、あの有名な落語「三枚起請」のサゲの伏線ともなり得たのです。

ところで都都逸といえば、三味線による伴奏がつきものですが、こちらは大きな撥ではじく楽器。『遊仙窟』の女主人の弾いていた筝や、あるいは私の普段弾いているリュートなどとは、指の弦の「触れ具合」がかなり違います。

「撥」で「はじく」のほかに、「かきならす」とも読みます。

ですが、結果として同じ「かきならす」と読んだとしても、先ほどの『遊仙窟』の歌のように、「弄」の字を使ったほうが、奏者の指または自前の爪で、細やかに、しかししっかりと、つまびいている感じがでませんか?

あらためて、私のお気に入りの部分を復唱します。

「時々弄小絃 耳聞猶氣絶」

試しに「弄」の字を、「撥」や「弾」に置き換えてみたところで、後半の句が活きてくるとは、やはり思えないのです。

ここはやはり、「弄」がしっくりきます!

これ以上続けると、なんだかまた艶っぽい方向に走りそうなので、今回はこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?