2021年を締めくくるリュート曲

まもなく今年も暮れようとしています。

自分にとって2021年は、決して大げさでなくて、

フランチェスコ・ダ・ミラノに捧げた一年でした。

16世紀前半に活躍した、リュートの名匠。

彼の作品の中から、全部で120曲近くもあるリチェルカーレとファンタジアを、週二本の演奏動画で網羅するという、遠大な企画を立てたのが昨年11月のことでした。

翌月からライヴ収録のセッションを繰り返し、途中で何度か気持ちが折れそうになりながらも、おかげさまでこのたび無事に完遂いたしました!

本日(2021年12月31日)プレミア公開された動画が、その最後の曲になります。

企画を立てた時から、この曲が最後に来るという青写真を描いてはいた(一番最初に撮ったイントロ動画でも、出だし部分をちょっと弾いています)のですが、いざ実現してみると奏者としての感慨もひとしおです。

それもそのはず、とにかく私は数あるフランチェスコ・ダ・ミラノの作品の中でも、このファンタジアには特別な思い入れがあります。

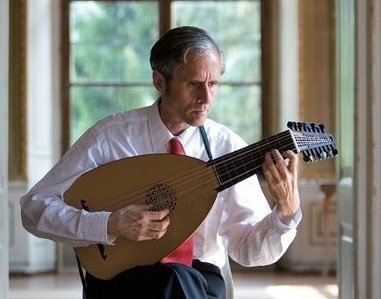

それは、敬愛する大先輩リュート奏者として、こちらの記事でも紹介したポール・オデット氏が、こちらのアルバムの一曲目として、華々しくフランチェスコ・ダ・ミラノの「新発見の曲」としてこれを演奏していたのでした。

16世紀前半のイタリアのリュート奏者4人を取り上げたアルバムです。

トラックリストに「カステルフランコの手稿譜(Castelfranco MS)」としか、詳細の書かれていなかったこの曲。

フランチェスコ・ダ・ミラノ本人の活動地にも近い、ヴェネト州カステルフランコに伝わった手稿譜が一体どんなものなのか、個人的にとても興味が湧きました。

それ以前に「自分も、この華麗な曲をものにしたい!」と思ったわけです。

まさに若気の至りですね。

まだ二十歳そこそこだった、私のとった手段は「耳コピ」でした。

(オデット氏の演奏は、音・リズムが非常に正確なため、その気になれば耳コピがしやすいという利点があります!)

ご本人の来日時に、この曲の楽譜の所在についてお聞きしたところ、

「大人の事情があって、この曲の譜面はまだ他人には渡せないんだ・・」

とやんわり断られて、がっかり。

でも、耳コピした譜面をご本人に見せたところ(これまた大胆な!)、

それなりに正確であることが確認できたので、吹っ切れてこれを使って練習していました。

しかし、さすがに演奏会の曲目に出して弾くことは控えていました。

「早く、譜面が公開されないかなあ~」と首を長くして待っていたところ、それから約8年後の、私が留学先の音大に在籍した最後の年に、ついにこの曲の譜面が出版されて公のものとなったのです。

そのことを教えてくれたのが、私の師匠であるホプキンソン・スミス氏でした。

「最近とある人から、カステルフランコの手稿譜の譜面をもらったんだけど、興味ある?貸してもいいよ」

二つ返事で「お願いします!」

ついに待ち焦がれていた譜面と対面できた喜びとともに、今度は自分の耳コピではない、元の譜面との格闘の日々が始まりました。

実は私は、オデット氏の録音を聞いたときから、ところどころ音楽的に不自然と思われる箇所をいくつか見つけていたのですが、譜面を入手してからしばらくは、主にレッスンの時間を使って、師匠のアドバイスとともに逐一修正していく作業に費やしました。

それから約半年後、

「フランチェスコ・ダ・ミラノ~そのルーツと遺産~」と題した音大での修士リサイタルで、この曲を晴れてネタ卸ろし!

当日のプログラムでは、ほぼ真ん中に配しました。

それほど、私の中では重要視した曲でした。

この時に初めて公の本番にかけた後は、少し間を置いて2015年2月の東京・大阪でのリサイタル「il maestro di liuto ~ルネサンスの名匠~」において、このファンタジアを演奏しました。

イタリアの古地図と、イタリアで演奏したときの私の写真が題材です。

以後本番でとりあげる機会を逸しているうちに、ご存知の通りコロナ禍が襲ってきてしまいました。

しかし、フランチェスコ・ダ・ミラノの連続演奏動画チャレンジを始めたことで、オンラインという形ではあるものの、こうしてみなさんの前でこの曲を披露できたことは素直に嬉しいです。

この曲は、私の20代から30代前半までの思い出がたくさん詰まっているとともに、フランチェスコ・ダ・ミラノの作品の中でも、とりわけ「ラスボス感」を醸し出している作品であると、思っています。

今日の動画の最後で、私が去っていくシーンがありますが、

なんだか「ラスボス」を制覇した後の、疲れ切った後ろ姿に見えなくもないですね・・

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

この曲に関する後日談を2つ。

師匠ホプキンソン・スミス氏は、私がレッスンにこの曲を持っていくまで弾いたことはなかったらしいのですが、それからだいぶ経って会ったときに、

「あのあと、すっかりこの曲が好きになってしまって、一人で練習しだしたらもう止まらないよ!」

と言ってくれました。嬉しいですね。

それから私の演奏仲間に、まさにヴェネト州カステルフランコ出身のイタリア人(演奏家になる前は、ピザ屋の厨房に立っていた経歴あり!)が一人いるのですが、彼と偶然この楽譜の話になったときに、

「ちょうど僕が地元にいた頃、町の大聖堂からこの手稿譜が、調査のために外に運び出されるのを見たよ」

と言うので、びっくり。

こんなところに、歴史の目撃者がいたのか!という思いがしました。

今やカステルフランコの手稿譜の「発見」は、20世紀後半のリュート音楽界隈でのエポック・メイキングな出来事の一つとして認識されています。

その豊かなレパートリーの中に、私たちが愛してやまないフランチェスコ・ダ・ミラノによる、極上の作品が含まれていたのですから、喜びはさらに増すというわけですね。

本年は、私の拙い文章にお付き合いくださいまして、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?