私のあこがれのリュート奏者たち

古い時代の話題ばかりでしたので、思い切って時代を一気に下って、現代のリュート奏者たちについて、書きたいと思います。

今や世界には、多くのプロのリュート奏者が活動していますが、その中でも特に自分があこがれ、目標としてきたリュート奏者たち。

もちろん、コアな音楽ファン及びリュート愛好家の方の中には、それぞれに贔屓(ひいき)のリュート弾きというのがおありでしょう。

そうした方々から「あの奏者の名前がないのはなぜなんだ!」と、お叱りを受けることも承知の上で(・・)、あくまで私、坂本龍右が直接の影響を受けた8人(+αで、計9人)を、とりあげたいと思います。

ちなみにこの先、1から8までの見出しの数字は、幼少期からの記憶を辿れる範囲で、自分がその演奏に接した順になっています。

1.アンソニー・ベイルズ Anthony Bailes

最初に「このリュートの音、いいな!」と思って、子ども心に引き付けられたのが、この人の演奏でした。それがLPによるダウランドの作品全集に収録されたプレリュードだったことも、よく覚えています。決して派手さはないものの、入念な音へのこだわりと、作り込まれた音楽作り。ソロ録音はどれも、何度も聴き返したくものばかりです。

ベイルズ氏が長年心血を注いできた、17世紀のリュート音楽のソロ演奏は絶品で、これまでリサイタルで数度、間近で聴かせてもらいました。そのたび、私たちを極上の幸せな空間にいざなってくれました。

シンポジウムなどで、この人が現れて意見を言うと、場が引き締まる感じがします。その風貌もあいまって、ちょっと近寄りがたい雰囲気に見えますけども、実際はとても紳士的な人です。自分もこういう風に、年を取りたいものです。その前にまずは痩せないと、ですってか?

2.クリストファー・ウィルソン Christopher Wilson

小学生のころ、来日した海外アーティストとして、始めて聴いたリュート奏者です。京都であった、英国のヴァイオル・コンソートのグループ「フレットワーク」の公演にウィルソン氏が客演して、ダウランドの名作『7つの涙(ラクリメ)』を演奏した場でした。また、合間に演奏されたソロ曲の演奏も、あれから30年近くたった今でも、強く印象に残っています。

ウィルソン氏は、極めて若い時期から、ソロや小編成の曲の伴奏で注目されてきました。繊細かつ端正な演奏、という表現がぴったりでしょうか。残念ながら2000年代前半以降は、その動向が伝えられることがありません。現在はヨーロッパから離れ、演奏活動は引退状態だとも聞きます。その時点ではまだまだ若かっただけに、なんとも惜しまれます・・

そんなわけで、我々の世代では実演に接したことを証言できる人も、極めて少なくなりました。

いわば一足お先に、「伝説」の域に入りつつあるリュート奏者かもしれません。

3.ポール・オデット Paul O'dette

リュート界のサンタクロース(笑)・・と呼ばれているかどうかは知りませんけども、ソリストとして、世界的に活躍しています。会ってみると、陽気で人懐っこい語り口。ご本人の演奏にも、それが出ています。

一方で、テクニック面では人一倍ストイックなところがある人です。

特にルネサンス・リュートにおいては、ある種この楽器を極めたといっても良いほどに、長年この分野をリードしてきました。驚異的なテクニックによる演奏ばかりが注目されがちですが、実は非常に研究熱心で、レクチャーでの理路整然とした分かりやすい説明も魅力的です。

私はずっとこの人のファンでして、日本にいた頃を含め、複数回レッスンを受けました。

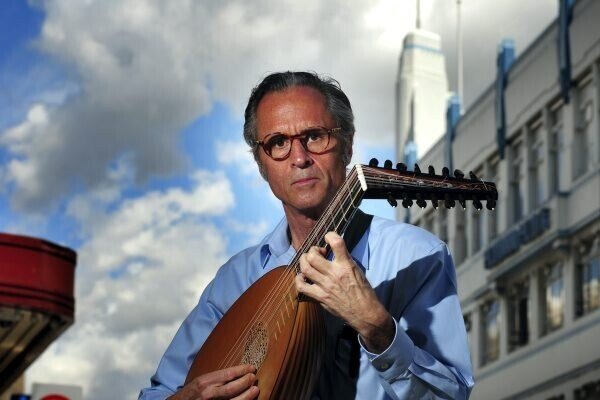

4.ヤコブ・リンドベルイ Jakob Lindberg

スウェーデン生まれながら、長年英国で教鞭をとっているので、英国式に「ジェイコブ・リンドバーグ」と呼ばれることもあります。

この人のリュート演奏の魅力を語るなら、まずその粒ぞろいの美しい音にあるでしょう。音のクリアーさを支えるのが、正確無比の右手のタッチ。リュート属一般に加えて、ギター系の楽器も弾きこなし、ソロ・アンサンブルから、大規模な古楽オーケストラに至るまで、編成を問わず八面六臂の活躍。そのマルチさ・堅実さに加え、ここにきて自身の所蔵するオリジナルのリュート(このプロフィール画像でも使われている)を使った最近の数々の演奏で、音楽に一段と深みを増したと評価されています。

上のポール・オデット氏と組んでのデュオの録音は、リュート界では金字塔的存在。

5.ホプキンソン・スミス Hopkinson Smith

リュートを始める前は、ハーバード大学でアラブ音楽を研究したという、びっくりの経歴を持っています。ヨーロッパに渡ってから、ギターの名匠タレーガの流れを組む、エミリオ・プホルに師事。

若い頃はアンサンブルで活躍し、40代に入った頃から、ソロ活動と教授活動に専念。そして何を隠そう、自分はこの人にバーゼルでの勉強を勧められて留学を決意しました。リュートの音楽全般から、テオルボ、ギター、ビウエラに至るまで、驚異的なソロのレパートリーを誇ります。

現在は世界中に根強いファンを持つ、押しも押されぬ巨匠の一人。「リュートの詩人」あるいは「哲学者」などとキャッチフレーズがつくことも。ご本人もそう呼ばれることについて、まんざらでもないようです。

6.ナイジェル・ノース Nigel North

70年代から古楽シーンの第一線で活躍続けているナイジェル・ノース氏。最近もたて続けにソロの録音をリリースしていて、その意欲はいまだ衰えることを知りません。

英国人で、現在はアメリカを主な拠点としています。実は私はヨーロッパに来るまで、この人と直接の面識はなかったのですが、先年バーゼルにマスタークラスにやってきた際、少しやりとりをする機会に恵まれました。この大先輩のリュートに対する終始謙虚な姿勢を、垣間見ることができました。

ノース氏で特筆されるのは、10数年をかけて、右手の親指内奏法/親指外奏法の、レパートリーに応じた切り換えに成功したこと。その努力たるや、並大抵のものではありません。また、我々にとってバイブル的な存在となっている、リュート奏者に向けての通奏低音奏法の本を書いたのは、まだノース氏が30代のとき。本当に頭が下がります!

7.アンソニー・ルーリー Anthony Rooley

60年代以降の、英国の古楽のパイオニア。ソプラノのエマ・カークビーやエヴリン・タブなどを擁したグループ、コンソート・オヴ・ミュージックのリーダーとして長年活動し、日本でも多くのファンを獲得しました。

ただしルーリー氏自身は、一介のリュート奏者としては自分は大成できなかったと正直に認めていて、むしろ自分より若い世代のリュート奏者たちを発掘して自身のプロジェクトに起用し、むしろプロデューサーとしての手腕を存分に発揮しました。上記のウィルソン、リンドベルイ、ノース氏はみな、ルーリー氏によって表舞台に登場したといっても良い面々です。

私の学生時代は、初めての英国公演に呼んでもらうなど、個人的に非常に良くしていただきました。特にダウランドを中心とする時代の、英国音楽の解釈をめぐっては、貴重なアドバイスをたくさんもらい、間違いなく恩人の一人。音大を退官する直前に、半生を振り返るロング・インタビューをさせていただき、同年の日本リュート協会の会報にその内容が掲載されました。現在は英国に戻り、悠々自適の日々を送っているとのことです。

8.クロフォード・ヤング Crawford Young

中世から盛期ルネサンス時代までのプレクトラム・リュートを専門とするヤング氏は、知る人ぞ知る「リュートの名人」です。昔のリュートの演奏が華やかなりし頃の、イタリアの文化都市の名を冠する「フェッラーラ・アンサンブル」のリーダーとして、数多くの魅力的な録音を発表。ギターンや、さらに幻の楽器と言われたシトールの研究でも業績を上げています。

バーゼルへの留学時点では、ほとんど私の知識はないに等しかった15世紀の音楽全般について、ヤング氏には知識をたくさん分けていただきました。いただいたたくさんの貴重な資料から、いつかまとめて音にしたいと思っています。

先年定年を迎え、音大の教育活動からは勇退。しかし教え子たちがしっかりと、「中世音楽科の灯」を守っています!

α.ジュリアン・ブリーム Julien Bream

惜しくも昨年(2020年)、87歳で亡くなりました。ブリーム氏は20世紀を代表するクラシック・ギター奏者として有名ですが、同世代のギタリストの中では率先して、リュート音楽を本格的に取り上げ、古いレパートリーの紹介に多大な貢献を果たしました。

「ジュリアン・ブリーム・コンソート」を率いて、来日したときの公演映像を、子どもの頃ビデオで何度も見ていました。冴えわたる速弾きに、リュートって格好良い!と、純粋に思わせてくれるものがありました。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

「私のあこがれのリュート奏者たち」、いかかだったでしょうか?

私が渡欧した時点では、もう演奏活動を停止していたと思われるウィルソン氏、そして現時点で唯一の物故者であるブリーム氏を除いた7人からは、ありがたいことに、何らかの形で師事、あるいはアドバイスを受けることができました。

中でもホプキンソン・スミス氏、アンソニー・ルーリー氏、そしてクロフォード・ヤングの三氏からは、音大時代の5年間に渡って、一貫して指導を受けました。考えてみれば、この3人が同時に同じ場所で教えていたというだけでも奇跡ですよね。またアンソニー・ベイルズ氏は、バーゼル近郊に住んでいることもあって、プライベートでお目にかかることも多いです。

演奏家としてでなく、教育者としても非常に優れた、これらの人々に共通していることは、常に音楽に対する真摯な姿勢、リュートへの深い愛情(生まれ変わってもまたリュートを弾いていそう)があるということ、さらに人間的な魅力があるということです。実際に話をさせてもらうと、「音楽って、やっぱり人だなあ」と思いますね。

この人たちの演奏動画は、ネット上でもたくさん見ることができます。一回の記事では、とてもおすすめを絞り切れませんから、また各人別にトピックを立てて、ご紹介させていただくことになるでしょう。

全体として、かなり「レジェンド系」な奏者のご紹介という形になりました。

「では、もっと若い世代、あるいは現役世代で、おすすめのリュート奏者を教えて下さい」

そのような質問には、

「なら俺じゃん、決まってるじゃないの!」

なんて、どこぞの落合博満氏のような、そんな格好良いこと言えるはずがありません(笑)・・どうぞみなさんで、お気に入り、あるいは贔屓のリュート奏者を、見つけてみて下さい!

今回はちょっと長くなってしまいましたが、これにて失礼させていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?