2020の記録/心象サウンドスケープ。

昨日は早くも東京で桜の開花宣言がありました。地球温暖化のせいか、年々春の訪れが早くなっている気がします。写真の桜は昨年の3月、緊急事態宣言が始まって間もない不安な日々の中で、春分から夏至までの世界のウチとソトをきいたサウンドスケープの私的な記録、そこから生まれた作品との2部構成の映像作品『空耳散歩01 LISTEN /THINK/IMAGINE』(東京アートにエールを!出品中)の冒頭です。3月末、桜の満開の頃に降った雪も収めました。

ここから始まった手探りの“新しい生活様式”の中で自分は何を思っていたでしょう。作品の最初に80代の両親が登場するのは、もしかしたらここから始まる日々の中で彼等をコロナで失うことになるかもしれないという、覚悟があったかもしれません(本人たちは呑気ですが)。彼等の好きな歌であり、岡野貞一が100年前に作曲した小さな歌『故郷』、そも旋律に内在する普遍性も記録しておきたいと思いまた。

毎日のように誰もいない森を歩き、季節とともに変化する小鳥たちの声や樹々やキノコの成長、自然の移り変わりを全身で受け止めることで、自分をウチから支えていたと思います。人間界の騒ぎとは一線を画した自然界のリズムやサウンドスケープに癒されながら、同時に共感覚的な思考が深くなるのを感じていました。

春分の日から始まった「Listen/Think/Imagine」、世界のウチとソトを「目できく、耳でみる、全身で考える」時間を「空耳散歩」と名づけ記録する活動を2ヶ月近く続けていると、意外なことに音楽よりも先に言葉(詩)が生まれました。映像は聾CODA聴でご一緒している聾の舞踏家・雫境さんに私の詩を読んでもらい、手話を越えた”非言語の手話”を使って自由に詩の世界を表現してもらい動画を送ってもらいました。映像で流れているピアノは送られた動画を見ながら即興で弾いています。ですから、雫境さんがピアノに合わせて踊っているのではありません(そもそも彼は耳がきこえません)。身体が生む世界に、自分の詩が重なります。字幕は敢えてずらして、こ手の動きが「非言語」であることを表しています。そこには音のない世界に生きる「聾者の音楽」がきこえてきます。

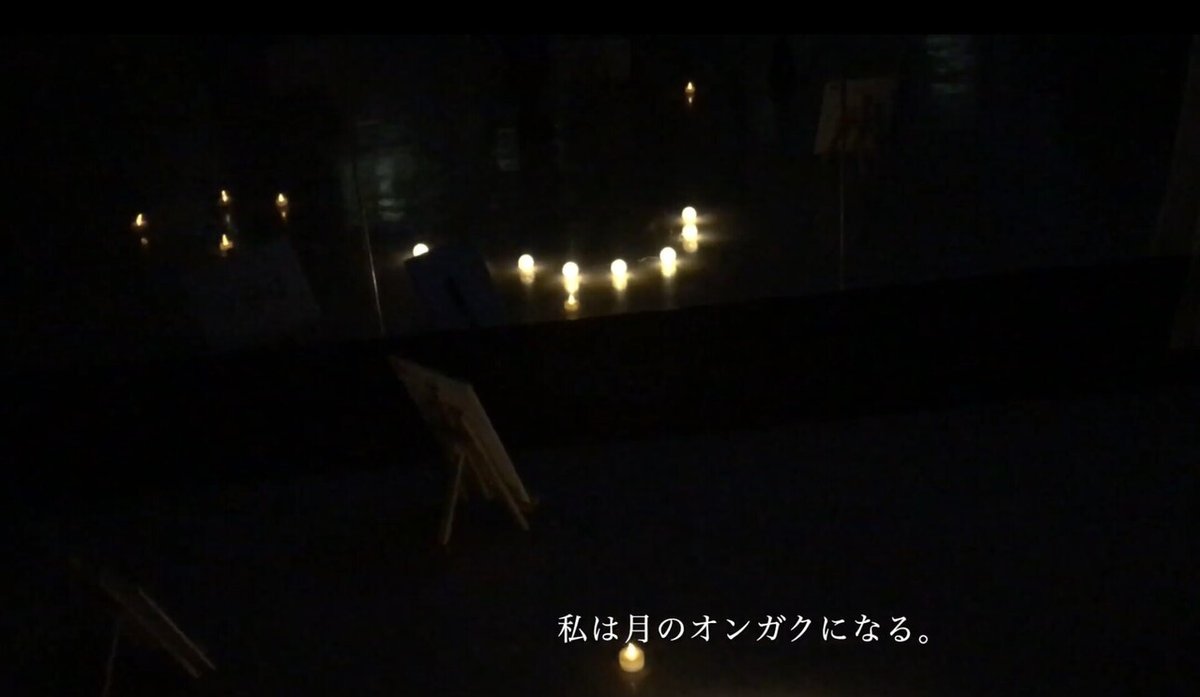

こちらの写真は港区コミュニティスペース『芝の家』や、一昨年の空耳図書館』(冬至)を始め、野外でも素敵な影絵劇を展開している美術家/音楽家の小日山拓也さんの走馬灯で詩の世界を表現しています。くるくると周る月と太陽が大きな鏡のある空間に投影されると、一気に宇宙空間が立ち現れました。小日山さんは、先日公開した空耳図書館のはるやすみ『春と修羅 序〜わたくしといふ現象は』でも、とても存在感のある印象的なお面を作ってくれました。

最後の写真は、子供の頃から当たり前に回っていた実家近くの床屋さんの看板です。実は先日、店主が急逝されました。闘病中とは伺っていましたが、数日前まで元気そうにお店を開けていらっしゃいました。実は先ほどの走馬灯の撮影場所の「鍵」は店主から渡される町内システムで、この1年は「鍵のやりとり」という暗喩的な交流が続いていました。コロナ禍で小さな店の扉はいつも全開でしたので、通りかかるとマスク越しに挨拶を交わしました。それは亡くなる数日前も変わりませんでした。

コロナ禍できっと誰もが1度は考えた「ひとが“死ぬまで生きる”とはどういうことなのか」を身をもって教えてくれた人でした。今この看板は止まっていますが、ご家族と共に再び回り始める日は来ると思います。映像の中では「円環的時間」の象徴として回っています。店主は岩手出身の方でした。今回の宮沢賢治の映像も見て頂きたかったです。

私の『耳の哲学」の軸となる「サウンドスケープ」という言葉には、サウンド(音/耳)とスケープ(風景/目)という2つの概念/感覚が含まれています。日本語だと「音の風景」と訳されます(詩的ですが、学術用語です)。宮沢賢治の生前唯一の詩集『春と修羅』には「心象スケッチ」という副題がついています。まさに賢治の共感覚的な詩の世界は、心のウチとソトを「目できく、耳でみる」共感覚的なサウンドスケープです。

この言葉は、今から半世紀近く前にカナダの作曲家R.M.シェーファーが著書『The tuninng of the world(日本名『世界の調律』)』で提唱しました。中に「Sonic universe!」という印象的な一文が出てきますが、国内版では『鳴り響く森羅万象に耳をひらけ!』という名訳がついています。この一文はサウンドスケープ論の「要」でもあります。

しかしここから半世紀が過ぎた21世紀の今、音のない「聾の世界の音楽」が映画『LISTENリッスン』で提示され、コロナ禍で始まったオンラインやバーチャルの、ズレを含む「時間や空間」には共感覚的な感覚や思考がふたたび求められる時代となりました。「ふたたび」と書いたのは、そもそも羊水に浮かぶ胎児だった頃の私たちは目も耳も使わず、全身で「鳴り響く森羅万象」を感じ取っていたからです。さらに人間の芸術行為は洞窟の「暗闇の中で絵を描く、音をきく」という胎内回帰のような環境で始まったと言われています。

「考える」ことを掘り下げていった人類は、実際の耳には届かない星々の響き合い、天空の音楽を「ムジカ・ムンダーナ」と名づけ、天文学や数学、哲学的思考と音楽を結びつけていきます。ちなみに最新の宇宙研究では実際の「星の音」を耳で聴くことも可能になりました。逆に考えれば、もしかしたら人間の発する人工的な騒音が無かった「静かな夜の時代」には、森羅万象に全身をひらけば本当の「ムジカ・ムンダーナ」をきくことが出来たのかもしれません。実際に、「音律」を発見したピタゴラスには天空の音楽が聴こえたという伝説があります。しかし一方で、ピタゴラスその人がそもそも実在しなかったという学説もあります。

以下は『空耳散歩』に記した私の詩です。

夏至の音楽

影をあつめて そっと胸に抱く

小さな宇宙/耳をすます/深く息をする

鼓動は静かに闇を打ち 懐の小さな星たちが 体に流れ込む

内の世界が鳴り響き 私は月の音楽になる

光をあつめて そっと空に放つ

大きな宇宙/耳をひらく/深く息をする

鼓動は強く闇を打ち 天空の星たちが 輝き始める

外の世界が鳴り響き 私は太陽の音楽になる

昼と夜ををあつめて 私は踊りつづける

森羅万象が鳴り響き 私は夏至の音楽になる。

2020/06/21 ササマユウコ

※空耳散歩」の撮影は今も続けています。不定期でショート動画をYouTubeであげていますので、「空耳散歩」で検索してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?