プロダクトのライティング品質を向上させるには?3つの観点とアクション&リファレンス

こんにちは。UX/UIデザイナーの黒坂です🎮

私の所属するコンセントのProduct Design groupの取り組みとして、プロダクト(注1)のライティングをよくするためのガイドブックを作成しています。

さまざまなプロダクト開発支援を行う中で得られた知見をもとに、プロダクト開発に携わる方にとって必要なアクションとリファレンスが盛り込まれたガイドブックにしたいと考えています。

最終的にNotionなどですべての情報が揃った状態で公開しますが、鋭意作成中かつ、より多くの方に今すぐにでも見ていただきたいと考え段階的に公開します。そのため、記事としては読みにくいと思いますが、ご理解いただければ幸いです。

初回の本記事は、“そもそも”の部分にあたる「ライティングをするうえで前提となる観点」と「構築または品質の維持・改善するためのアクションとリファレンスの一覧」をご紹介します。

(注1)デジタルスキル標準におけるプロダクトは、単独の製品・サービス(狭義のプロダクト)だけでなく、それに付随する活動も含めてプロダクトと称される(広義のプロダクト)

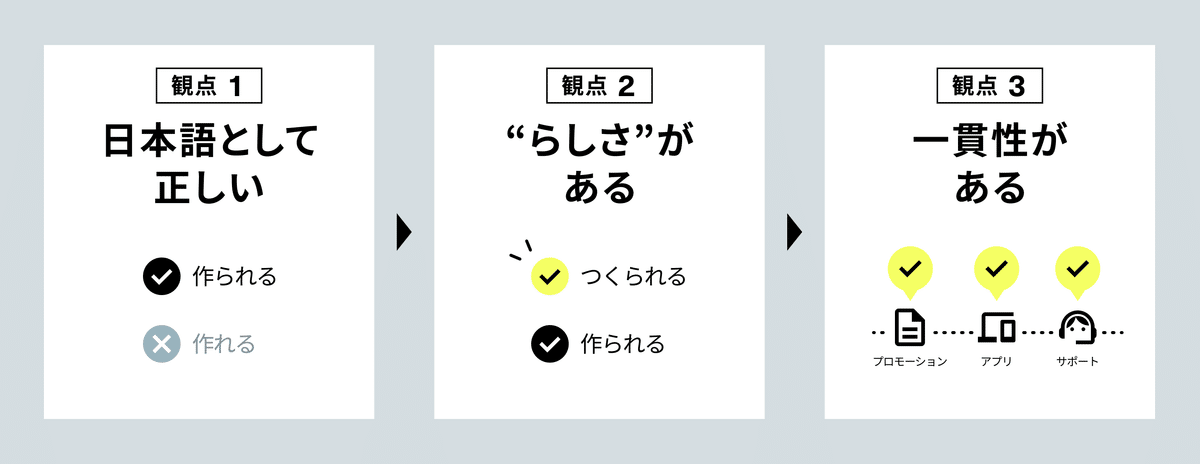

ライティングを良くする3つの観点とその関係性

3つの観点

プロダクトのライティングを良くするために、前提として据えたい観点を理解しましょう。

1:日本語として正しい

日本語として間違いがなく正しいこと

2:“らしさ”がある

プロダクトの”らしさ”が体現されるような単語選びや言葉遣いになっていること

3:一貫性がある

用語の意味や表記に揺れがないこと

🗒「一貫性」についての補足

接点の一貫性

・ タッチポイント全体を通しての一貫性があること

(例:アプリ、ウェブサイト、FAQ、広告、広報、採用…)

時系列の一貫性

・ 短期:同じタッチポイント内で使われている言葉に一貫性があること(例:アプリの画面すべてにおいて言葉の一貫性がある)

・ 中長期:新しく登場するアウトプットや既存のアウトプットの更新があっても、言葉に一貫性が保たれていること

観点同士の関係性

3つの観点の関係性をふまえて、観点の理解を深めましょう。

1:日本語として正しい

「正誤」を判断する

2:“らしさ”がある

「正」の中で自分たちにとっての“らしい”言葉を選ぶ

3:一貫性がある

1と2を用いて、選んだ言葉を時系列・接点の中で一貫して使い続ける

アクション&リファレンス

プロダクトのライティングを良くするために、必要なアクションとリファレンスの一覧です。 現在のフェーズや課題ごとに、どこから何をすべきかを決めましょう。

STEP1:準備編|最初に理解しておきたいこと

言葉の意味や表現の核となるブランドやユーザーの認識を揃えましょう。 STEP2以降の議論や意思決定の前提になります。

<アクション>

・ ブランドコンセプトを確認する

・ ユーザーペルソナを確認する

・ ボイスアンドトーンを定義する

<リファレンス>

wordrabbit「ボイスアンドトーン|UXライティングガイドライン」(閲覧日:2024年5月7日)

「【10,000字で解説】UXライティングにおけるボイスアンドトーンのデザイン」nao | UXライター / コピーライター | 著書『#秒で伝わる文章術』発売中(閲覧日:2024年5月7日)

STEP2:実践編|ライティングのポイント

言葉の一貫性を保つための仕組みを用意しましょう。

言葉の整備や一貫性を保つ仕組みがないと、ユーザーへの不利益はもちろん、意図しないトラブルによるブランド毀損や開発・運用コストの増加を引き起こす可能性があります。

<アクション>

・ プロダクトにとって重要な言葉の定義をまとめる

・ 用語集を作成する

・ UIテキストライティングの基本方針を決める

・ 一般的なライティングルールを理解する

・ トラブルを防ぐための観点を知る

<リファレンス>(後日公開予定)

・ 言葉の定義をまとめる

・ 基本のUIテキストライティング

・ 基本のライティングルール

・ トラブルを防ぐために知っておきたいこと

STEP3:運用編|継続的に取り組むために

プロダクトは生き物です。継続的なメンテナンス体制やプロセスを用意しましょう。

<アクション>

・ ライティングに関する情報を一元化する

・ 多くの人が参照しやすい場所に一元化した情報を置く

・ 運用ルールを決める(担当者・責任者・コミュニケーション方法・更新方法など)

<リファレンス>(後日公開予定)

・ ライティングルール運用の原則

最後に

なぜ、大変ありがたい参考記事が溢れかえる昨今、プロダクトのライティングに関するガイドブック作成とその情報発信をするのか?について少しお話します。

私たちコンセントは、さまざまなプロダクト開発に携わります。 フェーズ・対象範囲・課題もさまざまの中、言葉を整える・決める・書くシーンは必ず訪れ、都度必要とされる社内外の情報を探し、参照して言葉を組み上げてきました。

さまざまなソースをもとに検討してライティングすることも大切ですが、都度情報を探すのはなかなか骨の折れる作業ですし、品質を上げるためには、検討する対象や取り組むことを行ったり来たりしながら考えてアクションすることが重要です。

そこで、プロダクトのライティングをする中で起こる事象や対象に対して、できる限り網羅的に推奨されるアクションとリファレンスをまとめることで、上記の状況や課題を解決できると考え、本ガイドブックの作成を行ってます。

冒頭に書いた通り、最終的にはNotionなどですべての情報が揃った状態で公開します。

次回は、「言葉の定義をまとめるためのアクション&リファレンス」をお届けします!

🙋 一緒に働く仲間を募集しています

コンセントでは、対象とするデザイン領域の広さから多くの職種があり、一緒に働く仲間を募集しています。

ご興味持っていただいた方は、カジュアル面談からでもぜひお気軽にお話しさせてください!

📮 お仕事のご相談お待ちしています

事業開発やコーポレートコミュニケーション支援、クリエイティブ開発を、戦略から実行までお手伝いします。

お仕事のご相談やお見積もり、ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください!