【小学校・中学校・特別支援】「おと」の学習音楽授業ネタ(鑑賞の準備に最適!)

音楽の授業をしていて、生徒が次のような理解の状態で困ることがあります。

・「大きい音」「強い音」「高い音」を混同

・「音階」と「旋律」も混同

・和音とか調とかの理解は自己流イメージ

こんな状態でいざ鑑賞の授業をして、曲の説明をしようとしたものなら、まぁー伝わらないですよね。

そもそもこちらの説明で使う言葉がちゃんと理解できていないわけなので当然です。

音が高いか低いかの質問をしているのに、大きい小さいかで判断して答えてしまっていたり(この誤解が先生にわからないままやり取りが終わったりする)。

鑑賞授業の大事な説明中に「せんせー、調ってなんですかー。」って話のはしが折られてその説明からしなきゃいけなくなる、とか。

こんなことが実際にあって困った自分が、「まずは鑑賞授業の説明で使いそうな用語をざっくり理解させよう」と作ったのがこの教材です。

この教材はもともと特別支援学校の授業として、鑑賞の授業のレディネス(準備)用に考えたもの。

特別支援学校で教えていた時、

・「音が高いか低いか」を質問しているのに、「大きい小さい」で答えたり、

・「メロディ」のことを「音階」と言ったり、

・どういうものが「和音」というのかそもそも理解していなかったり、

という場面を多く見ました。

授業で白鍵だけ使って鍵盤の実習してて、「高い音の方だよ」と音の間違いを訂正したら、黒鍵の方を弾いた生徒。

— コギト🎸ハイパー非常勤を目指す常勤教師 (@COGITOmusic) August 10, 2020

確かに。 pic.twitter.com/lhZk3NchfN

↑「高い音」って言ったら、「物理的に高い位置」にある黒鍵を弾いた生徒がいました。

こんな感じだと、いくら先生が詳しく「この和音が…」とか「ここは高い音で…」と説明したとしても、

いったいどのくらい言っていることが理解できているんだろう?

と感じたのが発端です。

音の高低や大小(強弱)、音階や旋律、和音や調について実際に音を聴いたり弾いたりしながら楽しく学べる、

「音楽の授業のための共通言語作りの授業」がこの教材です。

小学校高学年や中学校の音楽の授業でもいわゆる「ついてこれない子」をつくらないための授業としても適しています。

この教材セットの中身

このnoteの記事では以下を用意しています。

○「音楽のおと」鑑賞授業用スライド(PowerPoint・keynoteデータ)

○スライド解説ノート(PDF)

○スライドに連動したワークシート(Word・PDF)

○長調と短調クイズ楽譜(PDF)

必要なものはほぼ全て揃っています。

スライド資料にワークシート、楽譜に音源まで、全てこの教材用に作ってあり、他では手に入りません。

「音楽のおと」鑑賞授業用スライド(PowerPoint・keynoteデータ)

この教材のメインのデータです。

・Windowsパソコンで授業する用のPowerPointデータ

・MacやiPad・iPhoneで授業する用のkeynoteデータ

どちらも用意していますので、学校のWindowsパソコンでも、手持ちのiPhoneやiPadでも授業が簡単にできます。

もちろんデータは編集も可能です。

音付きのスライドで音楽の解説をわかりやすくしています。

(上のツイートの中の動画をご覧ください)

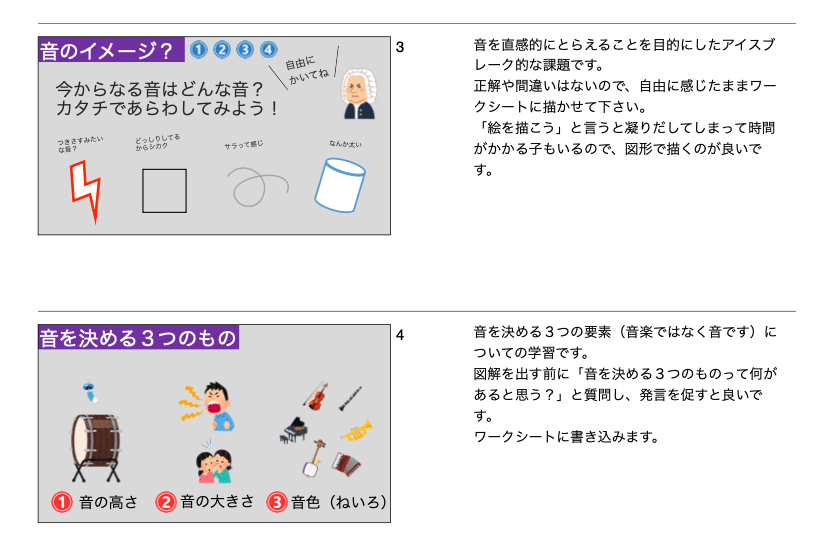

↓音のイメージを図形で表してみよう!という課題(ワークシートに描く欄を用意あり)

【「おと」の授業ネタのスライドから】

— コギト🎸音楽の教材研究家 (@COGITOmusic) April 1, 2024

音がどんな要素でできているか理解するために、音を聴いて、図形を描いてみるという課題です。

絵っていうと凝りだして時間かかる子とかいそうだからあくまでも図形で。 pic.twitter.com/bKC7eNOKL2

↓音の高低と大小について理解するスライド

【「おと」の学習教材】

— コギト🎸音楽の教材研究家 (@COGITOmusic) April 3, 2024

音の大小と高低をごっちゃにする児童や生徒は以外と多いです。

さらに「強い」「弱い」という表現も入ってきてさらに混乱というパターンも😅

図解やイラストでわかりやすく説明しています。 pic.twitter.com/sE60D2s7HT

↓「ド」の位置の覚え方をアニメーション図解で解説

【ドの位置の覚え方】

— コギト🎸音楽の教材研究家 (@COGITOmusic) April 6, 2024

をわかりやすくスライドで解説しています。

自分が幼少期通ってたヤマハ音楽教室では「黒・黒・ド」という呪文で覚えた記憶があります。 pic.twitter.com/WSE1xQYCNn

スライド解説ノート

スライドの「発表者ノート」で詳しく解説を書いていますので授業を進めるのに悩むことはありません。その解説文がPDFで一覧できます。どんなスライドになっているのか、どんなふうに授業を進めるのか、鑑賞する曲の知識を頭に入れることができます。

スライド連動ワークシート

空欄の生徒用と答え入りの先生用2種類あります。

ワークシートはスライドの流れにそって記入し、課題ができるようになっています。

Wordファイルのデータがダウンロードできるので、自分が教えたいようにアレンジするのも簡単です。(PDFもあります)

生徒用と先生用(解答つき)の両方用意しています。

長調と短調クイズ楽譜

長調か短調かをクイズ形式で当ててみる、曲の楽譜です。

調を判定する場合、曲のテンポやリズム、音の高低などに引っ張られて判断してしまう子もいますが、そうならないように工夫した課題曲を自作して楽譜にしました。

曲自体はスライドに音源として埋め込んであるので弾かなくても鳴らさなくても授業はできるのですが、ピアノが得意な先生や、部分的な解説をしたい先生はお使いください。

【長調と短調クイズ】

— コギト🎸音楽の教材研究家 (@COGITOmusic) April 5, 2024

を5問作ってみました。

最初の2問はわかりやすい長調と短調。

テンポやリズム、音の高低に引っ張られて間違う子が多いので、3・4問目はちょっと引っ掛け問題😁

5問目は短調→長調に転調する問題にしました。 pic.twitter.com/cAE7Ou8tOt

価格は…

この教材の定価は4,980円です。

最低限の音楽用語の知識を楽しみながらつけて、鑑賞授業をやるやすくするのに最適な教材。追加の準備は必要なし、全部オールインワンの教材になります。

忙しすぎて教材準備の時間がない先生や生徒に効果的な授業を展開したい先生のお役に必ず立てるはずです。

いろいろな要素を盛り込んで作ったので、「中身が足りない」ということはないはず。分量がかえって多いかもしれません。

スライド・ワークシートともにアレンジは自由にできますので適宜削って使ってください。

ダウンロードしたデータを一通り確認して、不要な部分を削除したりしながら、ササッと整えてすぐに授業できますよ。

今後教材をアップデートした際も新しい教材は無料です。

使いたい方は以下からダウンロードしてください。

「音楽のおと」の鑑賞授業教材のダウンロードは以下から

教材データはこちらから

ここから先は

¥ 4,980

最高の教材を作るための研究費用(書籍等購入)に充てることでサポートいただいた分をあなたに還元できるようにします!