大無量子虚空蔵如来、大七宝天馬荒神、三面六臂大黒天ののぼり旗デザイン募集

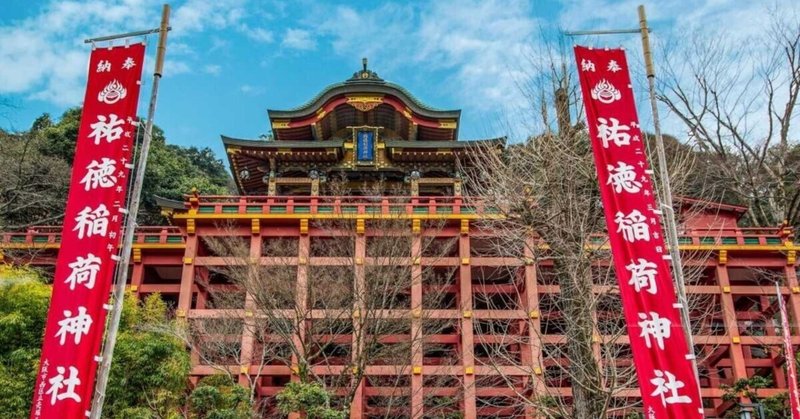

神社では主に紅白のシンプルがたくさん並んでいたり、入口に大きなのぼりが立っていたりしています。 神社ののぼりは昔から、神事の際に神様が降りてくるための目印である「招代(おぎしろ)」の意味を持っています。 また、神社に奉納をしている地元の人たちなどへの感謝の印として、名前の入ったのぼりを立てている場合もあります。

相撲は約370年前から始まっていると言われています。よく相撲の巡業先などで掲げられている相撲ののぼりはとても大きく、色とりどりです。

相撲のぼりが大きいのは遠くからでも相撲が行われていることを目立たせるためですが、カラフルなのには理由があります。 日々の鍛錬で怪我をしないよう、縁起を担ぐために敢えてカラフルなデザインにしており「黒星」を連想させる黒を使わないなど配慮がなされています。 このように昔の風習が残っているのぼりは、神事や縁起などを大切にする風習が神社や相撲ののぼりに息づいているといえます。

のぼりには長い歴史がありますが、そのルーツを遡ると中国の古文書であり日本の文化や風習について記された「魏志倭人伝」には、邪馬台国に軍旗を送ったとの記述があるようです。 それが長い時間をかけて発展し、本格的にのぼりとしての役割を果たすべく認識されたのは平安時代です。

それは、平安時代の末期の源氏と平氏の決戦「壇ノ浦の戦い」で旗を揚げて戦っていたことにより証明されています。 当時使っていた旗は赤ないし白一色でできており、この頃は「のぼり旗」ではなく「流れ旗」と呼ばれていました。 ですが、既に形状は縦長の長い布となっており「のぼり」にほぼ近い形であったといえます。

神社で使われるのぼりには神社を立派に見せるという意味が込められています。 神社は神様が祀られ、信仰の対象となる重要な場所です。 そのため、神社ではたくさんののぼり旗を立てて神社を飾り威儀を正すことで、人々に信仰心や神様への尊敬の念を起こさせるきっかけにしています。 また、神社を立派にすれば神様が喜んで下さり、さらに力を発揮してくれると考えられているため、神社ではのぼりをはじめとした様々な装飾が施されているのです。

神社のぼりの種類には、大きく分けて祈願のぼりと奉納のぼりがあります。 どちらも見た目はほとんど変わりがありませんが、のぼりを立てることの意味合いが異なるのが特徴です。

また、祈願のぼりであっても、立てるときには奉納するという点は同じです。

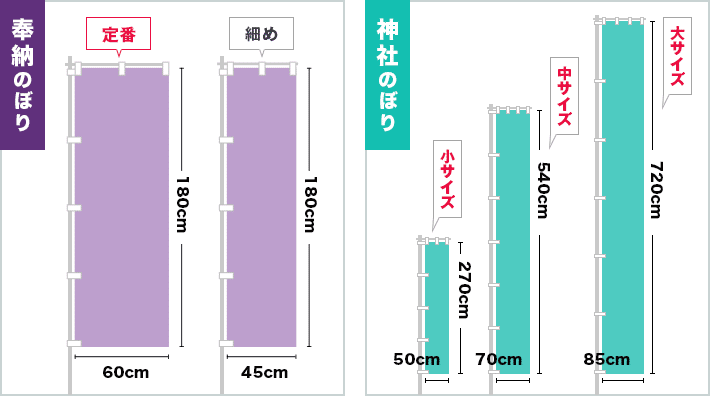

※奉納のぼり旗の縦の長さはのぼり旗に入れる文字数によって変わることがあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?