『哲学』の散歩道 Vol.17「システム」論Ⅺ(3次元から4次元へ)

『哲学』の散歩道「システム」論の「次元命題」も、次回で一旦終了となる。

今回と次回で、図形や幾何学を使った「次元」解釈をこころみる。

0)意識構造(元)と居心地

次元上昇や意識深化が、どのように「居心地のよい場所」に関連するか。

特に重要なのは「環境」だろう。

そしてそれは、最終的に、外部環境ではなく、内部環境といって良い。

自分の感受性や価値観、秩序観が、自らの「居心地」を決定する。

そして、人生を肯定的に捉えることが、ウエルネス(よりよく生きること)につながるのだろう。

そこに、明快な答えが用意されているわけではないが、少なくとも私たちの志向性として、よりよく生きる欲求はあるはずだ。

ものごとの根本原理をさぐり、そこに規則性や普遍性を見出していくこと。それは、秩序観につながる。

そういった意味でも、この「システム」論は、新進気鋭だ。

「元」=「0」(起点)

今まで論じてきたように、「次元」の「元」とは、もともと次元命題の中では「意識構造」の「元」のことだった。

「元」は「意識構造」の起点だ。

だから「点」で存在する。

※「元」とは、象形で人の首の部分を大きく示し、首が人の体の中で最も重要な部分であるため、元首(頭)、体の最上部であるから本元(はじめ)の意味にも使われる。(白川静;常用字解より)

熟語で「元気」があるが、東洋医学では、「元気」(ゲンキ:発音は今風のカレシやクラブに似ている)という。

「元気」とは、「気」の「元(もと)」である。「気」とは形あるものの動くさまをいう。形は、言葉や感情によっても生じる。いや、本来は言葉や感情が先んずる。

「全ての物は二度作られる」

一度目は、構想としてあたまの中で作る「モノ」、そして二度目に実物の「物」が現れる。

形なき「モノ」と形をなす「物」とがある。

その両方に同じ働きがある。それは、人を傷つけること。人を傷つけるのは「刃物」だけではない。

「言の葉」も、人を傷つけることがある。これはいわば「葉モノ」だ。「刃物」も「葉モノ」も道具であればよく切れた方が良い。

よく切れる「もの」は使いようだ。

刃物は「メス」にもなれば「ドス」にもなる。

言葉も「活力」にもなれば「暴力」にもなる。

これらの二面性が、本来私たちの様々な二元的な「意識構造」を作り出してきた。

これは、「善悪」「真偽」「美醜」「男女」などの結果的表現系の見立てだ。

刃物の場合、その本質を見てみると「切る」ということ自体だ。物でいえば刃というそのものの意味や役割だ。

天秤に乗せた二つの物を比べるとき、当然意識は「物」へ向く。しかし、天秤自体に意識を向けることはない。それははじめから「平等」という仕組みを持っている・・・と信じている、あるいは思い込んでいる場合もある。

その天秤に疑念を持つことはない。しかし、そこにフォーカスすることが二元論的な意識構造から三元的造形へ移るために重要なことだ。

それは、基底を見定めること。

「善悪」の基底にある「モノ」は、何か。

「真偽」の基底に在る「物」は何か。

「美醜」の基底にある「もの」は何か。

そして「男女」の基底にある「者」はなにか。

1)1次元から2次元へ

では、話を元に戻そう。1次元から2次元への話だ。

点の存在、といった時点で、そこに「視線」が生じることは以前説明した。

1次元の「視線」から平面、2次元が生じるプロセスだ。

視点は既に平面に2つ存在してる。これが前回触れた、

1)初めに視点は2つあった。

という説明である。”2”が底辺で線対称に配されていると想像してみよう。すると、3の象形に近い文字が描かれる。この上下は、初めからある二つの視点を示すものだ。これについては、また触れる機会があるだろう。

1元的な「線」では、その「線」上に広がる「面」(フラットランド)に一体何が生じているかを認識できない。

私たちの認識のズレは、自らの視点の他に、もう一つの視点があることを認識していないことだ。

この認識は極めて気付きにくい。

この論拠と気付きにくい理由は、冷静に自分を見直すとわかる。

そもそも私たちは、自分の名前を覚えるのも「誰ちゃん」、「何君」、と周囲から情報を得て自らを認識していく。自分の目や背中を直接自分で見れないのと同じことで、いわばもう一つの視点がなければ、自分すら認識することができないからだ。

そして、ここで言う「視座」は超視野を持つ自分自身と考えて良いだろう。

これにより、新たにできた三角形の中心から、さらなる視点が伸びてくる。

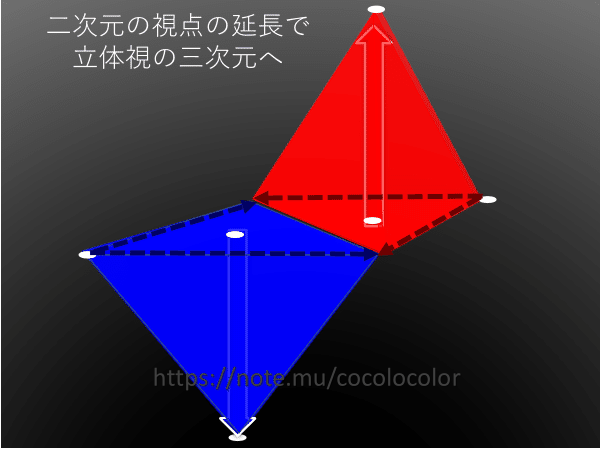

2)2次元から3次元へ

つぎに、両方の視点は立体を認識すべく、三角形の中心からそれぞれ三角形の頂点へむけ逆方向へ視点を移動する。(下の図では上下方向にのびる矢印)

そして、この視点を中心に回転しながら、お互いの中心を融合させる。

次元を構築する意識が

2)相互の視点はお互いに対称性を持っている

というのは、これらの構造のことを指している。

ここまでが、立体的な2次元から3次元への視点移動の解釈だ。

3)3次元から4次元へ

次に、3次元から4次元への移行をイメージで見てみよう。

融合した立体像の全景をご覧いただこう。

この立体モデルが4次元を象徴する形である。

4次元は、内部の把握を見出していく意識だ。

お互いの中心を確認するために正四面体構造のスクランブル、斜め十字と縦の十字が目印になる。

次回は、『哲学』の散歩道 Vol.18「システム」論Ⅻ(4次元から多次元へ)4次元からさらに高次の次元構造を図とともに解説する。

まとめ

1)0は「元」=「意識」の起点

2)初めに視点は2つあった。

3)相互の視点はお互いに対称性を持っている

※このマガジン『哲学の散歩道』に連載されている他の記事はこちらから

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。