『哲学』の散歩道 SEASON2 Vol.4 『思考のこころみ』 自我と存在(4)(3767文字)

そろそろ最終的な結語として、「自我」というものが、どのような位置に存在するのか、それをまとめていくことにしよう。

ここまで、幾何学的な発想を生かし『思考のこころみ』をしてきた。テーマである「自我と存在」の真意は、自我がどのように発生するのか、そして、その存在とはどのような位置にあるのか、という素朴な見立てを概観することであった。

まだ、自我の発生については源泉のところで触れた程度なので、今回からお話しよう。自我の位置については、そこからの眺めがいかなるものなのか、もう一度今までのおさらいも兼ねて整理してみよう。

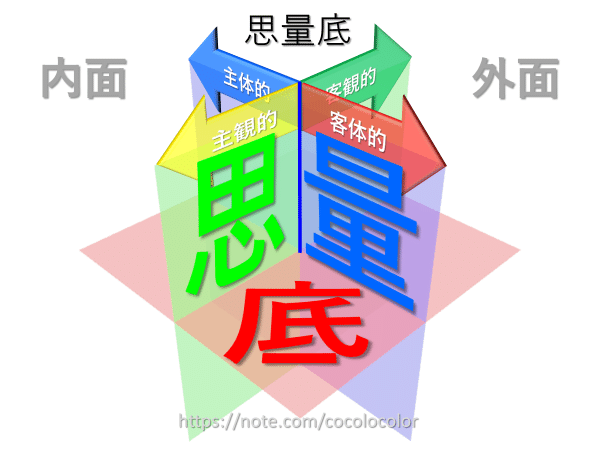

1)思量底(自我の構造)

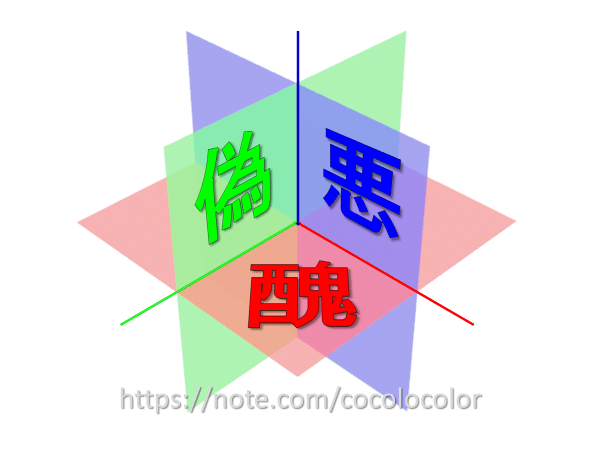

ここまでの内容をよく表現している図といえば、「思量底」だ。

禅の公案のようだが、思量底をもう一歩踏み込んだ解釈をすると、次のようになる。

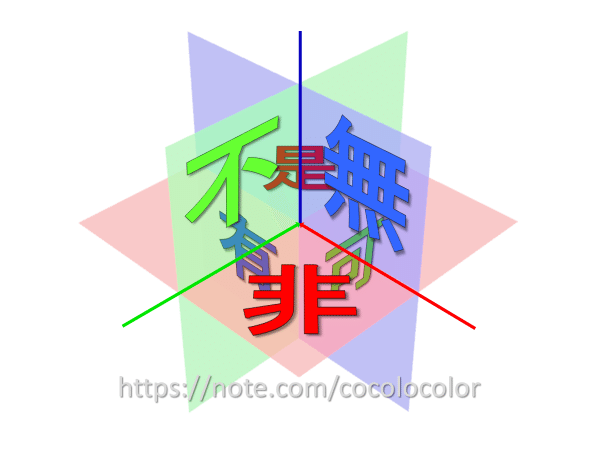

不思(思わず)、非底(底あらず)、無量(量なし)という、この囲まれた、手前の立方体の部分が「自我」を構成するグリッド(格:格子)となる部分だ。ご覧いただくように、もともと「我」は無く、非ず、不(在)としてことごとく否定を示す「場」となっている。

一方、対峙する反対側のグリッドに、能動的でポジティブなエッセンスが存在する。可思(なる)、是底(いる)、量有(ある)の世界観が拡がる。

「自我」が在ると思っている、手前側のグリッドにはなにもない。

「我思う、ゆえに、我在り」

という名言を残した「デカルト」もビックリするような構造だろう。

いきなりこのようなことを言われても、おそらくピンとこないかもしれないし、ピンと来ない方が当たりまえだ。私たちは「自分が有る、そして居る、そしてやれる(できる:可能)」と常に思っている。

そう、一元的には。

しかし、考えてほしい。私たちは、生まれてこの方、一人で生きてきたのだろうか。小さくてまだ非力なときのことを。力がない時のことを、思い出してみてほしい。

一体、誰が世話をしてきたのだろうか。一体、誰に習ってきたのだろうか。なぜ歩けるようになったのだろうか。なぜ言葉を話せるようになったのだろうか。

そして、そもそもこの体は、誰から頂いたのだろうか。何(誰)によって命を継続せしめているのだろうか。

ここはとても「自我」の理解において、大切な視点である。

私たちは存在して居なかった。

あるときから空間を占有し、そして意識を持ち始めた。それは時間の流れの中に自分が居るというだけで、常に流動している状態では把握できないものだ、とも言われる。そう、確かにそうだ。しかし、このような話は既に「諸行無常」で言い尽くされている。

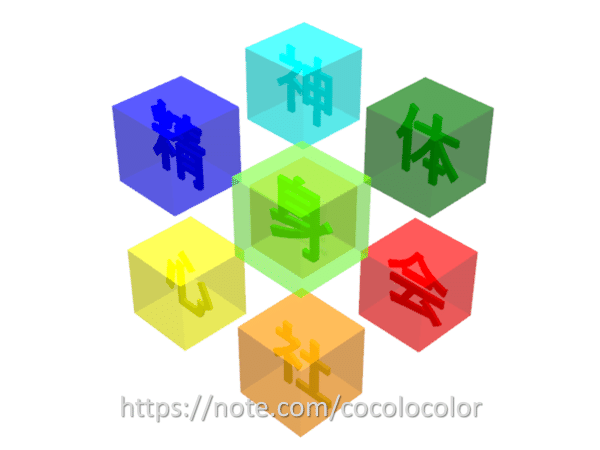

ではここで、一つの新しい見立てとして、自分のコアとなるグリッドが、想像上の「種」であると考えて頂きたい。中央に存在するコアグリッドの「身」は他の周囲のグリッドによって常に見守られている。

見守られる視点が存在することに気付くこと、それが思考「我思う」の第一段階だ。そして、中心部に向けて「身」からの視線の先に目指す目的がある。

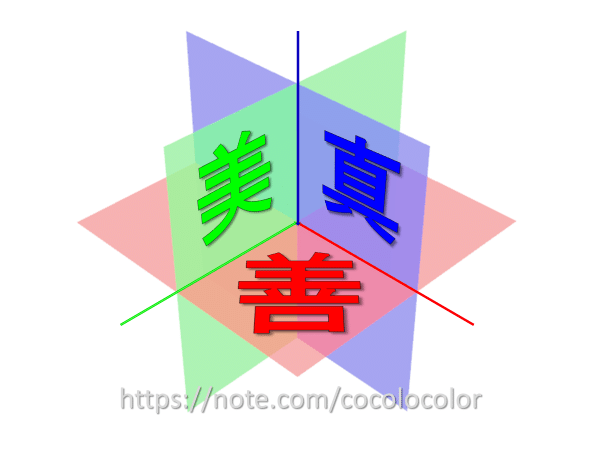

子どものころ聞いた、素晴らしい教え、本当のことを知りたいと思う好奇心、善きことへと向かう恭順な思い、大切なもの、美しいものへの憧れ、私たちはいつも真・善・美に向かう指向性を持ち合わせていた。

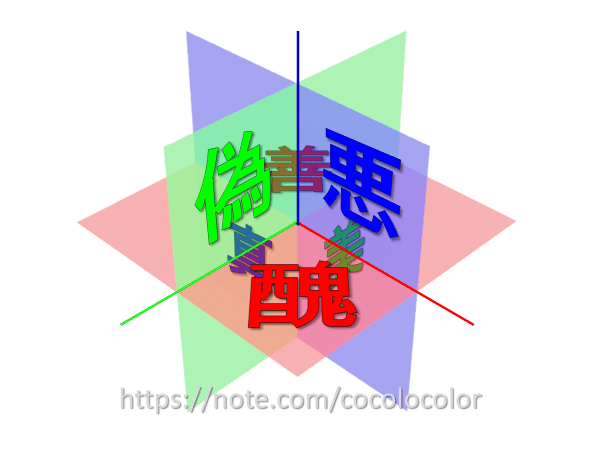

「こころの立体モデル」でも真・善・美を下の図のようにマッピングした。

私たちのマインドは、真・善・美で溢れている!!

と・・・私自身もはじめはこのように考えていた、が・・・利己的な私たちが、そのような行動を果たして取るだろうか、これはあくまでも理想形だと思い至った。あるいは、これは最終的に「自我」が真・善・美を見取る姿であるかもしれない。

最終的に、真・善・美に満たされた心になればよいのだが、はじめの段階では下のような「こころ」に甘んじざるを得ない。

これをみると、暗澹たる気持ちになる。利己的で我が儘な自分を考えていけば、すぐに分かる。だが……、落胆する必要はない。これが本来のマインドの基本的な姿だからだ。

2)二元論を越えて

この偽・醜・悪に気付くことが第二段階だ。これには、かなりの試練が必要だろう。自分が悪いこと、醜いこと、偽りだらけであることを受け容れなければならない。

つまり、デカルトがいうところの

「我思う、ゆえに、我在り」

は、彼なりに、最も正しいと思われる自分の感覚的表層部分を擁護したのだ。全てに疑いをかけ、可能な限りそれを退けた。

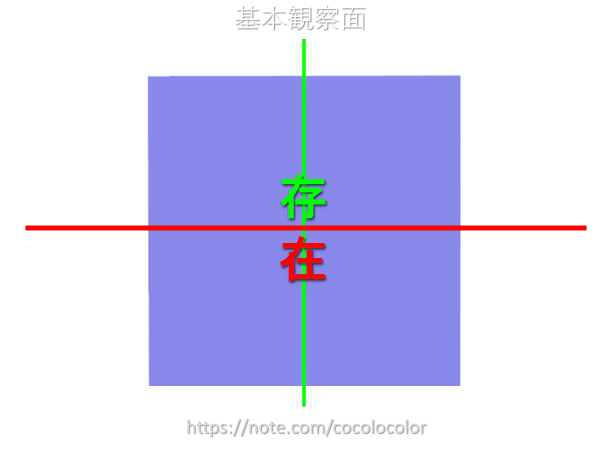

この解釈は、一般に言われる彼の二元論的な捉え方というより、「我思う」は「思量底」の「思」、そして「我在り」は「思量底」の「底」を意図していたといえる。つまり彼は、「存」と「在」を規定したのだ。

これは、非常に単純であるが、彼のセンスは全うなものだ。二元論を引き合いに出し、近代社会における還元主義の基礎をつくり、科学主義に導いた先駆者としてあまり評判が良くないが、彼の表現は、極めて普遍的だ。

あの有名な言葉を単純に図示すれば、格子となる十字の枠組みを見出したといえる。あえて二元論的とするなら、マインドを平面的に捉えたということだろう。

もちろん、本来のマインドは、このように単純ではない。平面的理解を立体にしていく必要がある。それが二元論から視点を上昇させ、多元的に解釈するということに他ならない。

話をもとに戻そう。

では、本来の真・善・美の領域はどこにあるのだろうか。

それは、有、可、是と同様、自分とは反対側の領域(グリッド)に反転した場所に位置している。

ここで、少しだけ解説が必要だろう。特にここで言う「悪」とは、本来「惡」の意味で、自分自身が「気持ち悪く感じること」(悪心がその謂)である。したがって、あいつが悪い、あいつのせいだ、と他人に向ける悪意ではない。

また同様に、他人の偽りでもなく、他人の醜さでもない。あくまでも自分自身の偽り、醜さを知ることに注目したい。

3)偽・醜・悪と

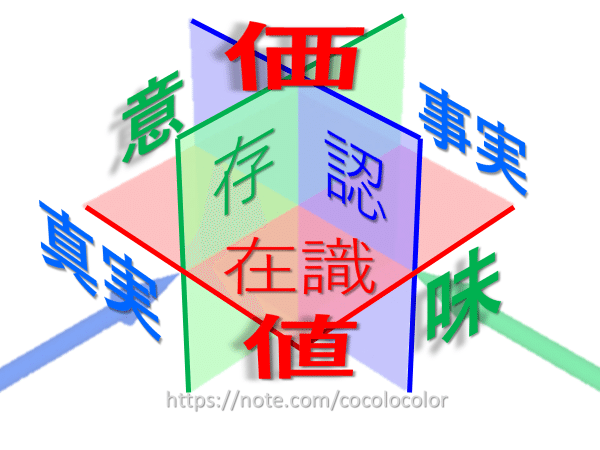

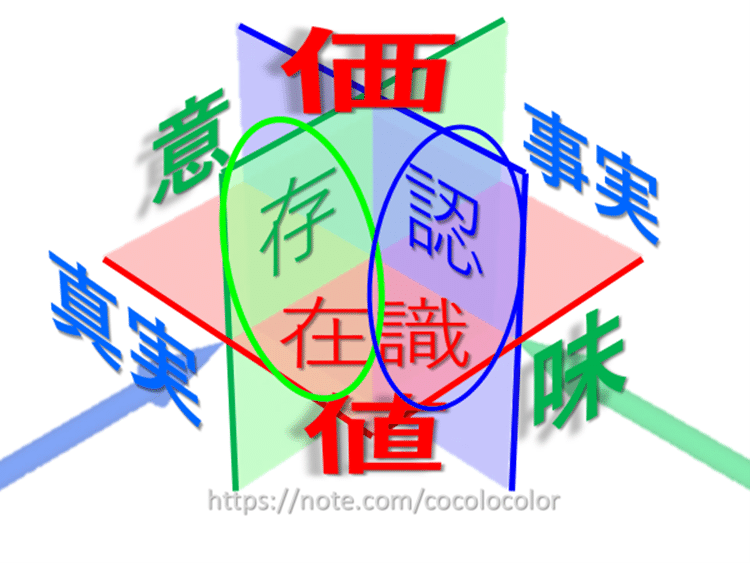

価値、真実、意味

下の図に、いままでこのマガジンで示したことをあらためてマッピングした。偽・醜・悪との整合性は次のような解釈もできる。

1)気持ち「悪」さを自分が素直に「認める」ことで現実(事実・真実)が見えてくる。

2)「偽」りは、自分が「存じている」からこそ、その「意・味」を知ることができる。

3)「醜」いと「識」別したら、決定した価格でも、その「価・値」を値踏みする。

3)については、少し表現が抽象的なため、後ほど解説をしよう。

1)2)については、つぎのように相互解釈することができる。「認識」は、センスの「識」を必要とし、「認」める実体があってはじめて是認できる。それは、結果的に真実や事実の「存在」に関与してくる。そして「存在」は「存:ご存知の意」の能力がなければ、意味も分からないことになる。このように、存在と認識はお互いの関わりでその価値が生じる。

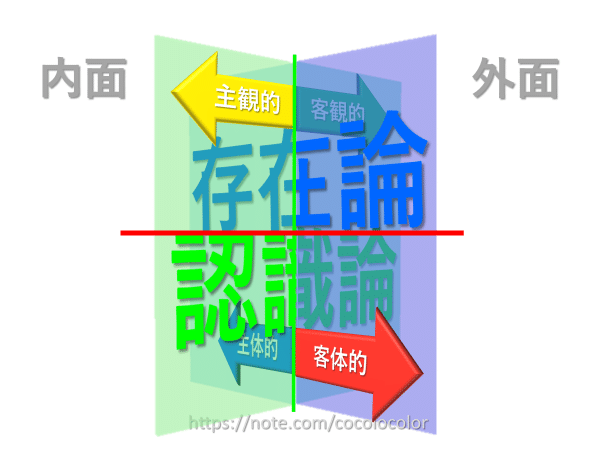

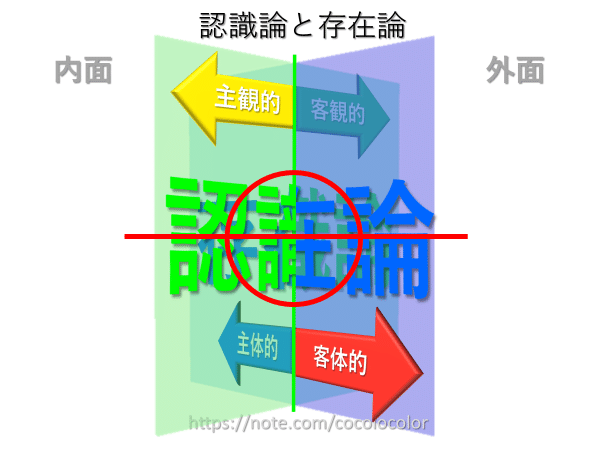

初めに言及したように、本来「認識論」は「存在」がなければ成り立たず、「存在論」は「認識」がなければ成り立たない相互関係がある。その両者を取り持つのが、中央の赤い軸(本来は面)なのだ。

「存在論」は、結果として存在する「物」自体に意識を向け、「認識論」は、その状態を把握するプロセスに意識を向けることを前提にしている。

価値のライン、(赤の軸である)「感の面」を意識するようになると、上図のように、存在と認識が関与する面が逆転していることがわかる。

本来は緑の面が「認識」を示し、青の面が「存在」を示すはずであるが、手前の「値」の部分が「在」と「識」として「底」の場の一部を為している。

ここであらためて「価値のライン」の赤い軸を見通す視点により「認識論」と「存在論」の整合性が見えてくる。元の図でも「在」と「識」は、中央で重なっている(下図の赤丸の部分)。

すなわち「在ること」と「意識」、この二つが「底」に関与しており、「自我」の発生に重要であることが認識できる。

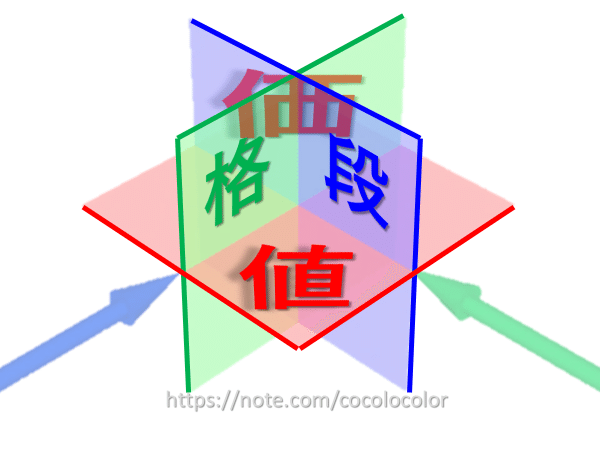

3)についての解説だが、今回、面白いことに気付いた。「価」と「値」の入った熟語に「価格」と「値段」という語彙がある。ここから「格段」という熟語が現れた。

ちなみに、「価格」と「値段」のニュアンスの違いはなにか。

価値の「価」とは、マッピングでは「集団」の「内面」に根差した位置にある。そこから「価格」とは、ある品物が公的に見合うよう価値を設定するイメージだ。

一方、価値の「値」は、マッピングでは「個々人」の「外面」に根差した位置にある。そこから「値段」とは、ある品物が私的に見合うよう価値を設定するイメージとなる。あるいは、先ほど3)に示したように、集団の合意のもと決定した価格でも、それを個人的に「値踏みする」という表現もある。

「感の面」は感情を司る。感情が価値そのものと考えれば、価値は意味の他にも欲求を表出させ、この欲求が存在や認識の底支えをしている。

それが「自我」の「場」を生み出している源泉であることに相違ないだろう。

すなわち、「自我」とは、ベースに存在する「底」の活力によって表出する、欲求の源であり、「偽・醜・悪」から「真・善・美」への移行になくてはならない、「己」を纏った乗り物であるとも言えるだろう。

この「自我」について、私たちが「存在」する「己」の命題と絡めて、意識しなければならない方向性を示していこうと思う。

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。