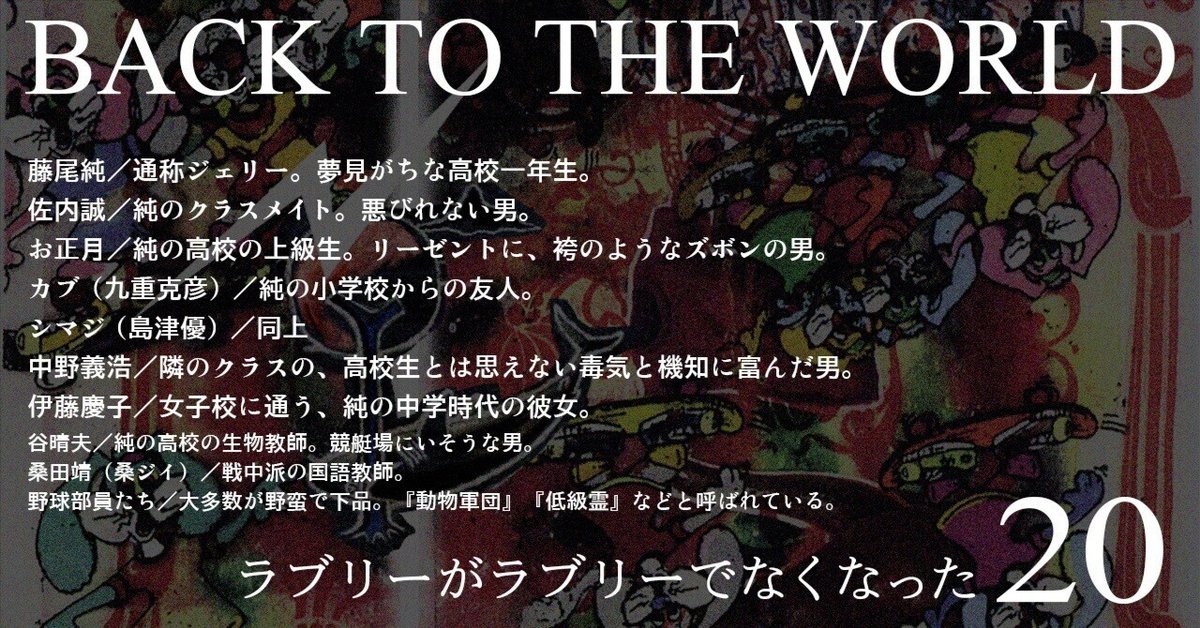

Back to the world_020/ラブリーがラブリーでなくなった

一瞬緊張が走った。『お正月』は顎を何度も神経質にしゃくり上げながらどんどん足を拡げてズボンの太さを強調して来る。

「…あっ!」

純は目前に迫った『お正月』の正体に気づいて一瞬ニヤけてしまった。

しかし敬意を持って誠実に話し始める。

「いや、違う。違うんです、すんません。確かに俺、先輩が見えましたけど、あの時ですよね?坂の下」

カブもシマジももう、特に危険は感じていなかった。

「…俺の友達がもっと、こう、別の事で笑ってた瞬間で。ちょうど昨日、渡船で波かぶってびしょ濡れになったクラスのヤツが…ああ、それが乾いたと思ったら泉の広場で川に落とされて。んで『涼しいかも』ってすました顔で言ったんです。すごくおめでたいヤツなんです。その話をしてて…」

純は実際にあった事柄を組み合わせてつるっと嘘をついた。

「チッ!も、いーわ」

話を途中で遮ったお正月、もといラブリーは自意識過剰だったのかもしれないという気持ちが湧いて来て恥じているようにも見えた。

「すいませんでした、山﨑先輩」

純が明るいトーンで佐内のように悪びれずに、お正月の後ろ姿に声をかける。

彼は振り向かずに、土管のような学生ズボンに両手を差し込んで目一杯の歩幅で歩き去って行った。

「…あれラブリーだろ」

カブが言った。

「ああ、同じ学校だ。何度か見たけど俺、今の今までわかんなかったよ」

「結構カンロクついたんだなー、久々に会ったけど」

「ドッジ、うまかった」

「『ドッジ、うまかった』って何だよシマジー!わはは」

カブが笑い出す。

「お、ほっ」

『お正月』は2学年上の山﨑孝信という男だった。小学生時代、純たちは町内の仲間としてドッジボールやソフトボールなどをやって時々一緒に遊んでいる。

山﨑の場合特に真面目というわけではなかったが、『ラブリー』というあだ名で呼ばれていただけにその外見変化の落差に驚かされた。

笑った時に細い目が猫のようにかわいくなるのでそう呼ばれていたのだが、不良っぽい格好に身を包むとそれなりの者に見える。

「小学校ん時、俺と純と3人で何回か一緒にクワガタ獲りに行った事あるよな」「ああ。ラブリー、ソーダアイス割って半分くれたよな、それをカブと俺がさらに半分にして食ったんだよ」

「お。いい話」

「そう。登校日だった。思い出す」

「見た目あんなんなってたけどよ、人はいいんだよ、人は。ははは」

80年代の始まりは全国的に校内暴力が社会問題になっており、中には中学生の分際でバイクで校内を乗り回したり、日本刀や鎌を持って来て暴れる者までいる始末だった。

それらの空気はテレビドラマや歌、漫画などにも反映されてこの時点ーー80年代中期になってもまだ『ツッパリブーム』というものが尾を引いていた。

それらは生粋の不良からファッション的な不良まで、学生たちの外見にも影響を与えていた。

知り合いの中にも中学、高校へ上がった時点からまるで転落したかのように変わってしまう輩もいたが、純たちから見たラブリーにはまだ『愛嬌』が見て取れた。外見だけは一目で気づかないほど様変わりしてはいたが。

「ラブリーがラブリーでなくなった」

そうつぶやくとカブとシマジが思いのほか笑ったので、純は『お正月』の扇子についての話も披露してさらに笑いを取った。

そして友人たちの反応に内心ほくそ笑みながらも、自分の言動に中野の影響を感じていた。嬉しいような悔しいような気分だった。

中野についての逸話もいくつか披露してさらに2人を笑わせたい気持ちもあったが黙っておく事にした。

その中野は今日の生物の授業中、ノートに落書きしたマンガを回しているところを見つかって没収されたと聞く。内容はマスオさんとサザエさんのSM行為を覗き見してマスターベーションするタラちゃん、というもので80年代中期の高校生にしてはかなり斬新な視点だった。

生物教師の谷ーー煮しめたような色をした薄いニットのポロシャツは襟のあたりが伸びており、白髪混じりの髪は雑に撫でつけられ脂を含んだ何房かが額に垂れていた。その上隙間だらけの前歯は銀で包まれている。

競艇場にいる中年男たちにまぎれてもなんら違和感ない風体で、訛りのある喋り口はアル中だと噂されていた。

「何々?…『サザエ、もっとひゃっかんをむしりあげてくれよう』…?」

どっと沸いた笑い声の波は純の教室まで届いていた。

「この助平が!ああーん?中野はオマエー、このノートはマンガしか書いとらんじゃあないか」

「はっ、生物のノートはこちらに。完璧です」

「馬鹿タレーイ!」

中野が差し出した生物ノートは無視され、マンガノートで頭を叩かれたそうだ。「馬鹿タレがあ!ひゃっかんちゅうのは、ここか?ここじゃろうがよ!」

「いてえ!」

盛り上がった教室の雰囲気に気をよくした谷は中野のひゃっかんを両手で挟んで擦り上げたらしい。

「オマエらは、ほんっとーに、せんずりの事しか考えておらん。こねー(こう)やって、そこかしこでテントをおっ立てて喜んどる」

ここで谷はひょっとこのように目を剥いて口を突き出し、股間を突き出して見せたそうだ。

ザシザシという野球部員たちの大きな笑い声がまた純の教室まで響いて来た。もともとは回って来たノートを見た彼ら低級霊が大声で笑った事が原因だったのだ。

谷は現国の桑ジイとはまた違ったスタイルで男子生徒に人気があり、面目躍如、といった顔でむふん、と微笑んだという。

カブたちと別れて1人になった純は自転車を漕ぎながら口に出してみた。

「ラブリーがラブリーでなくなった」

程よい陽気に、純は両手放しで学生服を脱いで肩にかけた。

そして悲しくなるほどきらきらと光が差し込む新緑の道を抜けながら伊藤慶子の姿を空に思い浮かべる。

(俺は高校で面白いやつらと出会って成長しているーーだからいつかーー。

ああそうだ、そしてこの瞬間も時が経ってまた思い出すに違いない)ーー哀れな16歳はそう思いながらゆっくりジグザグに坂を下って行った。

◾️

とにかくやらないので、何でもいいから雑多に積んで行こうじゃないかと決めました。天赦日に。