#07 昇段審査の都市伝説 vol.1 〜戸惑わせる「対策」に意義はあるのか

そろそろ具体に入ろうと思います。

なお、この内容も三部作になっていますが、一番言いたいことは今回の部分だと思います。この先、下記のように考えるに至った話なども加えていく予定です。もう少し再編を加えようかとも考えましたが、当時書いたものをそのまま残しておきます。

昇段審査の都市伝説 vol.1 2017.4.25記

「審査」

※1 超、長文です。

※2 私自身、修行の途中です。ここに書いてあることが読まれる方に不快感を抱かせるかもしれません。

-------------

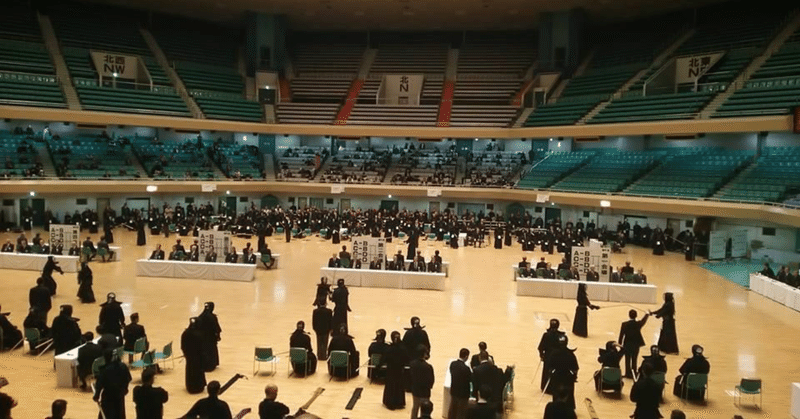

全国審査シーズンが来ます。

とりあえず、次の審査まで9年余りありますので、今から積み上げようと思います。

剣友たちも審査に向けてがんばっています。

「今月に入ってずっと緊張している」という友人もいます。気持ちはわかります。

「審査はしっかりと構えて無駄打ちしないこと」

よく言われることですが、合格に値する構えというのはできていて当然であって、肝心なのはその先のことです。

私は六段合格以降、七段挑戦まで、審査対策とかその手の講習会、模擬審査に一切参加しませんでした。でも、私の場合はそのおかげで合格できたと思っています。

受審者は、惑わされてしまうのです。

●●審査対策としてよく言われること●●

「しっかり構えて、無駄打ちするな」

「余計なことはせず、一本にかけろ」

「有効打突がなければ審査は合格しない」

「初太刀が肝心だ。外したら不合格と思え」

「相手に一切打たせるな。打たれたら不合格」

「蹲踞から立ち上がったら右に回るな

「小手や胴にはしるな」

「引き技は打つな」

「一本決まったら後半は打たなくていいから相手の技を捌け」

正直、関係ないと思います。 全部都市伝説。

というか、いずれも「教え」としては間違っていません。普段からそういう心掛けで稽古をすればよいのだと思います。

ただ、これを「審査のときにだけ」成立させようとするから萎縮してしまうのではないかと思います。

「上述のようなことが多少できなかったから不合格」

というような、ポイント制の審査ではないはずです。

初太刀を外したって合格するし、打たれても合格します。

引き技打ったら不合格なんてこともないでしょう。

極論かもしれませんが、有効打突がなくても受かる人は受かります。(そういう実例を目の当たりにしたことが数回あります)

打たれても受かります。(打たれ方が問題なのです)

あれをやったらダメ、これをやれば合格。なんてことではなく、総合力を見られているのだと思います。

初太刀。外した!…かもしれないけど、そのとき

「うん。この受審者は普段から初太刀に懸ける稽古をしているな。

今のは外したけど、次はどうするかな?」

そう思わせる剣道をしているか。日頃そういう稽古をしていれば、自ずと剣道に表れるはずです。

私は七段審査を受ける数か月前から、Youtubeで七段審査の第一会場(最年少会場)の審査の様子の動画を飽きるほど見ました…しいて言えば、これが審査対策か?最初はみんな同じに見えたり「合格でしょう!」と思った人が不合格。ということがよくありました。

え??この人合格?

こんなに打ちまくって落ち着きのない(ような)剣道をしているのに?

しかし、ずーっとみていると、気づきました。

それは、多少雑であっても、とにかく自分から先に攻め入って、相手の動いたところ(動かしたところ)を「ここだ!」と察知したら、捨て身で打ち切っている人が合格しているという事実でした。

よほど酷ければ別ですが、面打ちがちょっと曲がってるとか、技の出し方がどうだとか、ハッキリいって関係ないと思います。(あくまでもよほどでなければ)

そんなことよりもとにかく大きな声を出して、自分が主体、主役となって最後まで集中していることが大事なんだと、私の場合は思いました。

「私の場合」と書いたのには意味があります。

審査に対する考え方とは、「自分が何を考えて合格したか」が大きく影響します。

我武者羅に稽古して合格した人は、「余計なことは考えず、普段通りに立ち合うことが大事」というでしょう。私はどちらかというとこれに同感です。

一方、計画的にしっかりと対策し、立合いの間にもしっかりと時間を計算し、技の流れまで組み立てて合格した人は、後進にもそのようにアドバイスするでしょう。

要は、人それぞれなんです。

なーんだ。。。ということかもしれませんが、人それぞれなのに、Aというセオリーで合格した人がBというタイプの人にAを教えたがります。

逆もまたしかり。それも上辺だけなぞらせようとするので、中身がありません。

なので、受審者は迷ってしまいます。

トンネルに入ってわけがわからなくなって、稽古にも迷いが出ます。

そうなると、ますます無責任な取り巻きが、上述の●●以下の部分のことを助言します。

それがどんどん広まって都市伝説化します。

「初太刀を外したらそこで不合格だからね」って。。。

なお余談ですが、私の七段審査では、蹲踞から初太刀を出し終えるまでの間、何かメモをしていてそこを見ていない審査員がいました。

普段できていないのに、審査でできることなんて、たかがしれています。

普段から、先をかけて、初太刀を本気で取りに行く稽古。一本を打ち切る稽古をしていれば、自然と審査員はわかってくれるはずです…プロなのですから。

プロの目はごまかせません。不思議の合格はあっても不思議の不合格はないのだと思います。

私がとある宴席の場で、とある先生から言われたことです。

「審査?普段の稽古を厳しく。とにかく自分を律した稽古をしておくこと。審査になったらアドレナリン全開でガンガン行くんだよ!どんなにガンガン行っているつもりでも、普段の稽古以上のことはできないんだから」

つまり、普段の稽古が大事だということに帰結するわけです。

この先生からのアドバイスは、六段に2ケタ回数落ちた時に言われたことですが、今でも頭に残っています。

このまま10年、この言葉を忘れずに行きたいと思っています。

私自身、まだまだできていないことが山積しています。

先に見える山が高いのに、目の前にとてもじゃないけれど同じ数字の段位とは思えないような先生方がたくさんいて、毎回の稽古でこれでもかというほどヤラれます。しかし私は、結果的に、審査について上辺だけをなぞって、セオリーを導き出して合格しなかったのがよかったと思っています。四段も躓いて、六段も10回以上不合格となって自分なりに気づきを得ることができましたので。

それを大事に、まだまだ稽古していきたいと思います。

昇段審査の都市伝説vol.1 あとがき

2007は形審査の番号です

このあと着装、付属品編などが続きます。

ありがたいことに、以前にFacebookにアップしたとき、この文面を印刷して持ち歩き、会場までの新幹線の中で何度も何度も読み返したという方がいました。その人から「合格しました」という連絡をもらったときは、私も泣きました。

昇段審査の都市伝説にうっすら気づいたのは、4回目の四段審査挑戦時に相手に初太刀から飛び込み面を立て続けに3本打たれて合格したときでした。

ちなみに当時私は町道場での稽古のみ、相手は某専門大学のレギュラーでした。その後一度キレイに忘れてしまい、六段審査で何度も不合格になります。

なんでこんなに難しいんだろう。最初は単に自分の力不足だと思っていました。でも、だんだんと私の後から受審し始めた同世代が先に合格し始めました。11回の審査が中盤に差し掛かってくる頃になると、いろんな意味の「なぜ????」が増え始めました。

自分は、普段はそんなにひどい剣道はしていないし、基本稽古も大事にしてきているはず…

もしかして、考えすぎなんじゃないだろうか?(遅

普通の人ならそこで考えるのをやめるのかもしれませんが、私の場合、そこからさらに考えました。(笑)

そのうちに「なんであの人は審査でやらねばならないと言われていることが全然できていないのに合格するんだろう??」というところに目がいくようになりました。そしてだんだん気づき始めたのです。

↑最初に戻る。

というわけで、今日はこの辺で。

※感想、リアクションなどいただければ嬉しく思います

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?