令和6年介護報酬改定でBCP作成が正式に義務化

令和6年4月の介護報酬改正により、BCPの運用ルールがいよいよ明らかになりました。未策定の場合4月から減算となるサービスがある一方、1年間経過措置が設定された事業など、運用ルールが異なるため、情報を正しく理解しておくことが重要となります。

今回の記事では、減算の対象事業所一覧や地域と連携した訓練について具体的な考え方など、公表されている資料をもとに解説していきます。

介護報酬改定におけるBCPの扱い

令和6年度は3年に1回の介護報酬改定時期であり、介護事業者にとっては介護報酬の単位数変更や新しい加算の追加・修正など、特に介護施策への関心度が高まる年度です。

今回の改定では、以前から推進されていた地域包括ケア(住み慣れた地域で自分らしく生きる地域構想)の深化をおこなうため、介護施設と地域が協働しておこなう災害対応が新しい視点として追加されています。

もっとも注目すべき点は、災害が発生した場合でも、介護サービスを継続するためBCP(業務継続計画)の策定が義務化されたことはもちろん、策定していない事業所に対して、「減算」というペナルティが課せられるということです。

介護事業によってBCP義務化の扱いが違う?

介護サービスは要介護高齢者の生活にとって必要不可欠です。だからこそあらゆる資源を活用し、必要最低限で業務を継続することが重要になります。

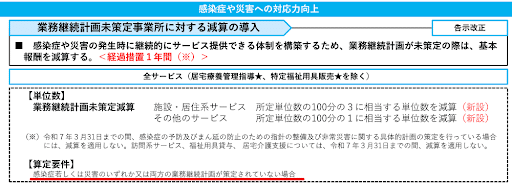

今回の介護報酬改定では、引き続きBCP策定の方針は変わりませんでしたが、計画が未策定の事業所に課せられる減算規定が明確になりました。

下の図表で減算区分を確認することができますが、大きく分けると、施設・通所系と訪問・居宅系、そして居宅療養管理指導の3区分で異なっているのです。

それぞれ詳しく解説していきます。

<出典:「業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)」第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料>

施設・入居系サービスや通所系サービスは令和6年4月から減算対象

施設・入居系サービスが、改定後すぐに減算対象となるのはなぜでしょう。その理由は、既に令和3年介護報酬改定において施設・入居系サービスにBCP策定や研修、訓練の実施の義務化が示されていたからです。そのため3年間の経過措置を経た令和6年4月から「業務継続計画未実施減算」が新設され適用開始となります。減算額は施設・入居系サービスどちらも所定単位数の3%となっており、今回新設される「虐待対策」や「身体拘束」未実施減算の1%と比較しても、高いことが分かります。

訪問系サービスと居宅介護支援事業所等は、1年間の経過措置により減算対象となる

ホームヘルパーなどの訪問系、そしてケアマネジャーなどが所属する居宅介護支援事業所は、今回減算の適用は一旦先延ばしとなりました。

その理由は、令和3年改定において感染症の指針策定が義務付けられて間もないことや、非常災害対策計画が求められていなかったことがあげられます。ただし、「一旦」と表記したのも、1年間の経過措置が設けられただけで、令和7年4月(2025年)からは訪問系サービス・福祉用具貸与・居宅介護支援についても、施設サービス同様に減算(率は1%)対象となります。

なお、次の二点は注意が必要です。

特定福祉用具販売は減算の対象外となる。

居宅療養管理指導は、実態として医療機関などの「みなし指定」が多いことや業務継続計画の策定状況の実態把握が不足していることなどを理由に、令和9年(2027年)改定まで3年間の経過措置が設けられる。

ちなみに、事業所が減算適用となった場合でも、運営基準上の違反があれば指導監督の対象となるとなるので注意しましょう。

感染症・自然災害どちらかがあれば減算にならない?

答えは”NO”です。業務継続には、感染症と自然災害どちらの脅威に対しても業務継続のための対策をとっているかが重要となりますので、どちらもBCPが義務となります。管理者にとっては、100点の計画をはじめから目指すとなかなか進まないので、とりあえずそれぞれ60点の計画書をこころがけ、定期的に見直しをかねて質を上げることがポイントです。

<出典:令和6年度介護報酬改定の主な事項について|厚生労働省>

障害サービスでも未作成の減算が開始となる

障害サービスにおいても令和6年4月からBCPの策定が義務化され、同時に減算ルールも適用となりました。介護サービスと同じく、サービスの種類によって減算区分が異なっていたり、経過措置が設けられたりしながら、障害サービスでも日常的に業務継続対策をおこなうことが、求められます。

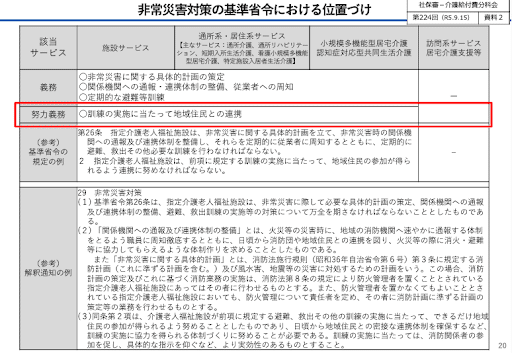

地域住民との防災訓練実施はどうなるか

BCPを策定する上で管理者を悩ませたのは、地域住民や関係機関と日ごろからどのように連携しておくかという視点ではないでしょうか。私自身も全国のケアマネジャーへのアンケートをおこなったり、介護事業所に聞き取りをしたりしましたが、地域との連携について悩んでいる管理者は少なくありません。

とはいえ令和5年9月の介護給付費分科会では、努力義務として地域住民と連携した訓練の実施が示されていますので、自分の事業所だけでBCP作成を完結させることは望ましくないといえます。

連携のきっかけとしては、地域住民や参加者数にこだわるのではなく、区長や民生委員、運営推進会議のメンバーなどに声掛けをしながら、少しずつネットワークを広げることが効果的だといえます。

<出典:「業務継続に向けた取組の強化等」第224回社会保障審議会介護給付費分科会資料>

まとめ

令和3年以降、介護業界で大きな注目を集めることになったBCP。

災害時に業務を継続することが最大のミッションですが、昨今では「地域包括ケア」「地域共生」という視点も加わり、みんなが暮らしやすい地域づくりの一貫として、災害対応も考えようという空気へと変わりつつあります。

介護サービスでは運営基準が改定され「BCPを作っておくことが当たり前」になった事で、業務負担が増えるという意見もありますが、介護サービスの運営においては、地域とのつながりがますます大事になったともいえるのではないでしょうか。

執筆者: 柴田崇晴

日本介護支援専門員協会 災害対応マニュアル編著者

BCPの策定には「CloudBCP」訓練までサポート!

CloudBCPはBCPを最短5分で策定できるWebサービスです。現在、介護・障害福祉に特化したBCP策定機能を提供しています。また、トレーニング機能を始めとする運用機能や、安否確認機能などもアプリの中で使え、BCP活動を完結することができます。

最初のBCPをとにかく簡単に作り、その後の訓練を通して見直していく事が、実践的に使えるBCP活動には不可欠です。無料デモを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

・本記事はCloudBCPブログの転載です。

https://www.cloud-bcp.com/posts/2bcETxxx

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?