パリで観た名コレクション ベスト5 第2位 COMME des GARÇONS HOMME PLUS

コムデギャルソンは特別な存在だ。

洋服が好きな人やファッション関係の仕事をしている人で、そういった想いを持っている人はきっと多いはず。ファッションに興味を持つきっかけをつくってくれた、斬新なコレクションを目の当たりにして衝撃を受けた、川久保玲氏の哲学に共感が持てるなど、人それぞれにエピソードはあると思いますが、時代を超越して素晴らしいファッション体験を与えてくれる稀な存在である事に異論はないと思う。

僕もコムデギャルソンの世界に心底惚れたひとり。パリで観た名コレクションを交えて、そのエピソードを今回はお伝えしたいと思います。

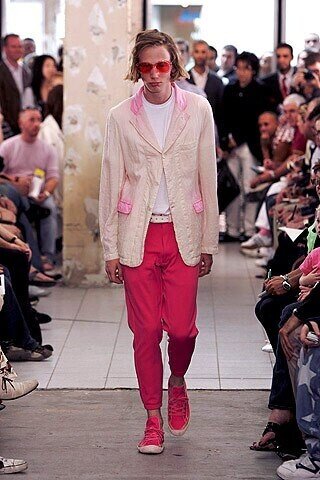

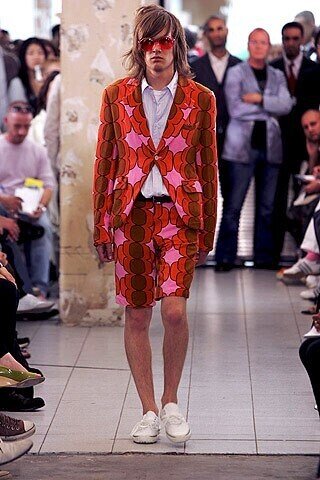

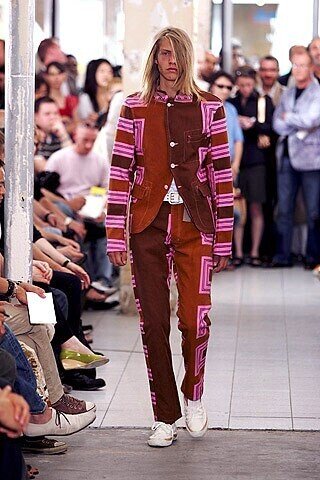

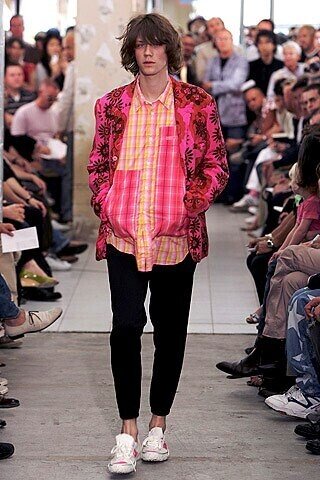

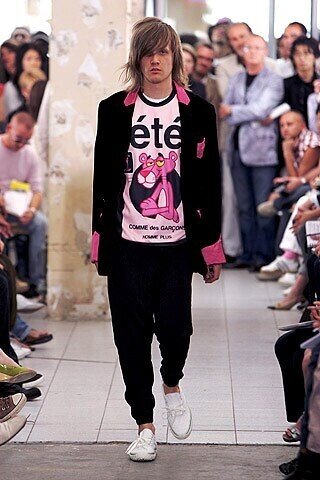

第2位 COMME des GARÇONS HOMME PLUS

(コムデギャルソン・オムプリュス) 2005SS

▪️コムデギャルソン・オムプリュスがやってきた

2004年春夏、コムデギャルソンの商品が勤めていたセレクトショップの店頭に初めて並びました。

川久保玲氏がデザインを手掛けるメンズのコレクションライン、コムデギャルソン・オムプリュスだ。

ついにギャルソンがうちのお店に…お客様より僕たちスタッフがソワソワしていました。これはやりたいと言っても、そう簡単に取り扱えるものではない、とても名誉ある事です。

特にオムプリュスはコムデギャルソン全体のブランドイメージを大きく左右するものであり、販売する店舗も絞り込まれ、直営店以外では本当に数えるぐらいしか取り扱いありませんでした。

店構え、横並びのブランド、そして何よりこのお店に販売を任せても大丈夫か?と言うブランド側からの信頼。取り扱うにはそれら全てをクリアする必要がありました。「このお店はコムデギャルソンの世界観やコンセプトを、しっかりとした熱量を持って明確に表現する事ができるのか。」それを試されているようでした。

コムデギャルソンの営業の方にも何度も足を運んで頂き、ミーティングを重ね…そしてようやく実現。

チーフバイヤーだった代表の考えや方向性、僕たちスタッフの想いがしっかりと先方に伝わった結果だったのだと思います。

当時、お店もちょうど移転、拡張したばかりで取り扱いブランドも充実していました。インポートだけでも、ドルチェ・アンド・ガッバーナ、ディオール・オム、バレンシアガ、ジョン・ガリアーノ、ドリス・ヴァン・ノッテン、ヘルムート・ラング、マーク・ジェイコブス、クリス・ヴァン・アッシュ、ジル・サンダー、アルマーニなど錚々たる内容。

そこにマルタン・マルジェラとコムデギャルソンが新たに加わり、代表にとっても「個性あるデザイナーたちを自分たちのフィルターを通してどう紹介していくのか」というヴィジョンに対して、思い描いていた理想のセレクトショップがいよいよ現実に近づいた瞬間だったのでは、と今振り返っても感じます。

▪️初めて観た衝撃のパリコレクション

2005年春夏シーズン、ありがたいことにコムデギャルソンのショーを初めて観る機会に恵まれました。

ヨーロッパ出張に行く際は、先程挙げたようなブランドを10日間ほどで全て見て回るのですが、そのシーズンはパリに到着した翌日、幸運にもチケットを頂いたオムプリュスのショーを真っ先に観に行きました。

これが僕にとって本当に忘れ難い、パリで観た名コレクション第2位、コムデギャルソン・オムプリュス2005年春夏です。

正確な場所は忘れてしまいましたが、パリの中心部にある何てことないとても狭い会場だった記憶があります。ランウェイに沿って2〜3列座る席があり、あとはほとんどスタンディング。煌びやかなセットがあったわけでもありません。

ショーは突然スタートし、特別な演出もないまま10分くらいであっさり終わりました。

しかしそのシンプルなショーの中に、コムデギャルソンの魅力や個性が全て詰まったかのような衝撃的な格好良さを感じたのです。

アニメキャラクターのピンクパンサーをテーマに、「ピンクのメガネ越しに見える世界」を表現。当時の自分はコムデギャルソンというものを、まだまだ全然分かっていませんでした。

ギャルソンと言うともっとクラシックなイメージを持っていましたが、そのショーは若々しいエネルギーや勢い、瞬発力に溢れていて驚きました。

常に新しいカルチャーや時代感覚を取り入れて、それをクリエイションに反映する川久保玲氏のマインドは、この頃からずっと変わらなかったようです。

当時エディ・スリマンのタイトフィットなロックテイストやラグジュアリーなムードがメンズファッションのビッグ・トレンドでしたが、そういったものを全て飛び越えたエネルギーがありました。

コムデギャルソンはコムデギャルソンだ、という強い意志。コムデギャルソンを貫いたシルエットに多彩なグラフィックやヴィヴィッドなカラーを紡いでいくその表現方法は、ファッションという名の芸術、まさにポップアートを見ているかのようでした。現代に通じるストリート感覚を取り入れたコラボレーションのセンスも抜群。

ショーがフィナーレを迎える頃には、強く感銘を受け「これはやられたな」と心の底から思い、僕もコムデギャルソンの虜になっていました。

▪️コムデギャルソンを販売するということ

一方でコムデギャルソンを販売するには、相当な覚悟が必要でした。コレクションを観たあと、商品を発注するため展示会に行くのですが、コムデギャルソンは営業の方から毎回綿密な説明がありました。

シーズンテーマなどはもちろんですが、具体的にこのスタイリングは今期のイチオシで店頭でも強化して欲しいとか、このアイテムは難しいかもしれないが絶対にオーダーして欲しいとか、売れ筋と見せ筋、商品の発注バランスはどうかとか、色々な指摘を受けました。卸先の消化状況も細かく管理していました。

アパレルとして当たり前と言えばそれまでですが、あの大胆なクリエイションの裏には、緻密な商品戦略(いわゆるマーチャンダイジング)が存在している事を知り驚きました。卸先に対してそこまで求めるブランドは、世界的に見てもコムデギャルソン以外なかったと思います。

川久保玲氏が掲げる「クリエイションとビジネスの高度な両立」はこういった部分からも感じとる事ができましたし、そのスタンスから学ぶ部分もたくさんありました。

それに加えファッションをビジネスとして継続させるには守るだけではいけない、攻め続けるべきだ。強いビジネスを生むには、強いクリエイションが必要だ、ということも学びました。

コムデギャルソンのように常に新しいクリエイションに挑戦するスタンスはとても重要で、それがブランドの鮮度を保つ事に繋がり、そして結果的に潤滑なビジネスに直結しているのだと強く感じました。

販売する立場からすると、斬新な提案が次から次へと登場するので、とにかく毎回覚悟が必要でしたけど。笑

コム デ ギャルソンでも生産会議というものをやりますが、そこで「これは去年売れたから」という話になると、私は怒るのです。すべて実績で仕事をしていく······それもつまり数字です。そうすると先が見えません。去年売れたから今年も売れる、というような単純な仕事の仕方ではないのです。「売れなくても価値がある」「売れないけれども必要だから作りましょう」という発言はだんだん少なくなっています。それはいけない。バランスです。売れるものも作りますが、そうでないものにも目を向けなければいけない。

ー川久保玲

▪️コムデギャルソンは特別な存在

しかし、よく考えてみるとコムデギャルソンを取り扱う前から、川久保さんが言っているような事を僕たちはバイイングでもしてたなと思い出しました。

「売れなくても価値がある」「売れないけれども必要だからバイイングしよう」みたいな事は代表が常に言っていた事ですし、売れ筋と見せ筋の発注バランスは徹底していました。

代表の考えや教えの元、僕たちもクリエイションとビジネスの両立を大切にしてきましたし、もしかしたらコムデギャルソンと近しい価値観を持ってセレクトショップを運営していたのかもしれません。

✳︎

こういったエピソードもあります。「これまで会社を運営してきて最も印象に残っている事は何か」と代表に聞いた事がありました。

すると「コムデギャルソン・オムプリュスを取り扱えたことが1番嬉しかった」と即答でした。

これには驚きました。「バイイングすることに対して達成感、やり切った感を感じた。自分の中ではもう次にやる事はないって言うくらいの気持ちになって、バイイングはほとんど任せるようになった。そしてものを作ることへの興味が出て来たんだ。」

代表にとって、洋服のスタイルも哲学もビジネスも憧れや尊敬の念もすべて含め、僕が想像できないくらいコムデギャルソンは特別な存在だったのかもしれない。

その精神は、今も僕の中にしっかりと息づいている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?