『BlackBerry』

いらないものが消えたあと

高級店の並ぶヨークヴィル、その外れにひっそりと構える映画館に向かう。ダウンタウンでも比較的小さめの館内には、チケット購入用の自販機と、係員の待つカウンターがあり、私は何気なくカウンターの方を選んだ。年配の男性係員が「良いチョイスだね」と言って、小さな紙のチケットを手渡す。ただの社交辞令かもしれないが、それでよかった。係員との些細な会話。それが映画館にいる実感を湧き立たせてくれる。

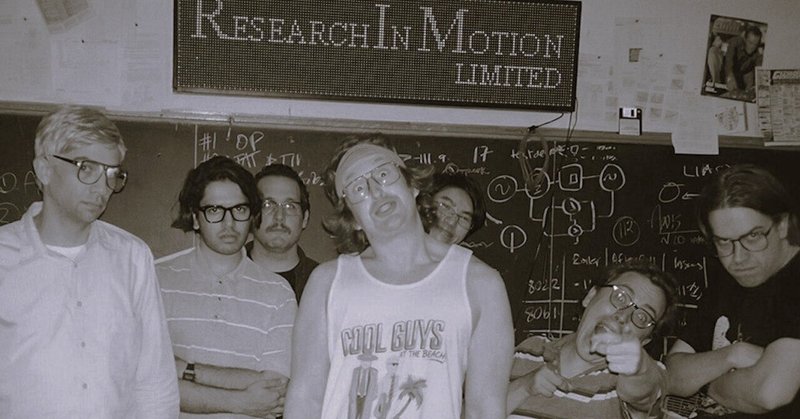

今年五月に映画『BlackBerry』が公開されてから、多くのメディアを通して称賛の声を聞くまで、感覚的には数秒のことだった。その名の通り、オンタリオ州の通信機器メーカー、ブラックベリー社を描いた映画だ。一台でメールやテキストを送受信できるサービスを提供し、一時はユーザーを独占したブラックベリー製品。その成功に貢献したエンジニアや企業家たちが、他社との競争や、己との戦いに敗れて凋落していく様子を、ときに爽快な喜劇、ときに現代史に刻まれる悲劇として炙り出す。

成功と挫折を描く映画は多いが本作はとりわけ異彩を放っていた。いわゆる出世物語的な要素を剥ぎ取り、ブラックベリー製品が衰退した真因を探る。その豪快な語り口、痛快な描写、そして電磁波のように脳を刺激する役者たちの演技。大手の映画評論サイトでは、わざわざ名作を例に出して『ウォール・ストリート』に並ぶテーマ性や、『フルメタル・ジャケット』のようなストーリー構成だと絶賛しており、アップル社製品に負けたカナダの製品を描く映画の評価として皮肉すぎる対比だと思った。

需要のある機能をひとつのデバイスに統合し、必要のない機能は削減していく。そんな風に商品の便利さを追求していくなかで、ブラックベリー製品がアップル製品に差をつけられて市場から消えてしまったことは、覚えている人も多いだろう。かくいう私はブラックベリー派であったため、アップル製品に乗り換えるまで年月を要した。しかし映画内でも語られるように、人はいつか現実を知り、妥協を覚える。便利さの前には個人の信条や好みさえも取るに足らないことになってしまう。「完璧は善の敵」だとヴォルテールを引用する企業家に対して、妥協は人間性の敵なのだとエンジニアが言い放つ場面で、劇場内にどこからともなく低い唸り声が響いた。私と同じように、これまで数々の妥協を経験してきた人たちが、暗闇の中で自分自身と向き合っているのだ。型にはまらないコメディ映画『BlackBerry』が明るみに出す物語は、決して一企業だけのものではない。消費社会において全ての人々が経験し、目を背けてきた真実だった。

チケット代を支払っているときに、年配の男性係員が冗談めかして言っていたことを思い出す。近い将来、体内に小さなチップを埋め込んで、カードを持たなくても支払えるようになるに違いない、と。そのときは二人で笑い合ったものの、映画を観た後はさほど愉快だとは思えなかった。人間がデバイスそのものに成り代わる未来も十分にあり得るだろう。そうなったときには劇場で出迎えたり、些細な会話に付き合ってくれる係員たちはきっと、必要のない機能として除去されてしまうのだから。