77年 母校関西大に聖書コレクション寄贈、その動機

「日本一の聖書コレクション」が、キリスト教主義学校ではない関西大学の図書館にあることと、その寄贈者についての記事。

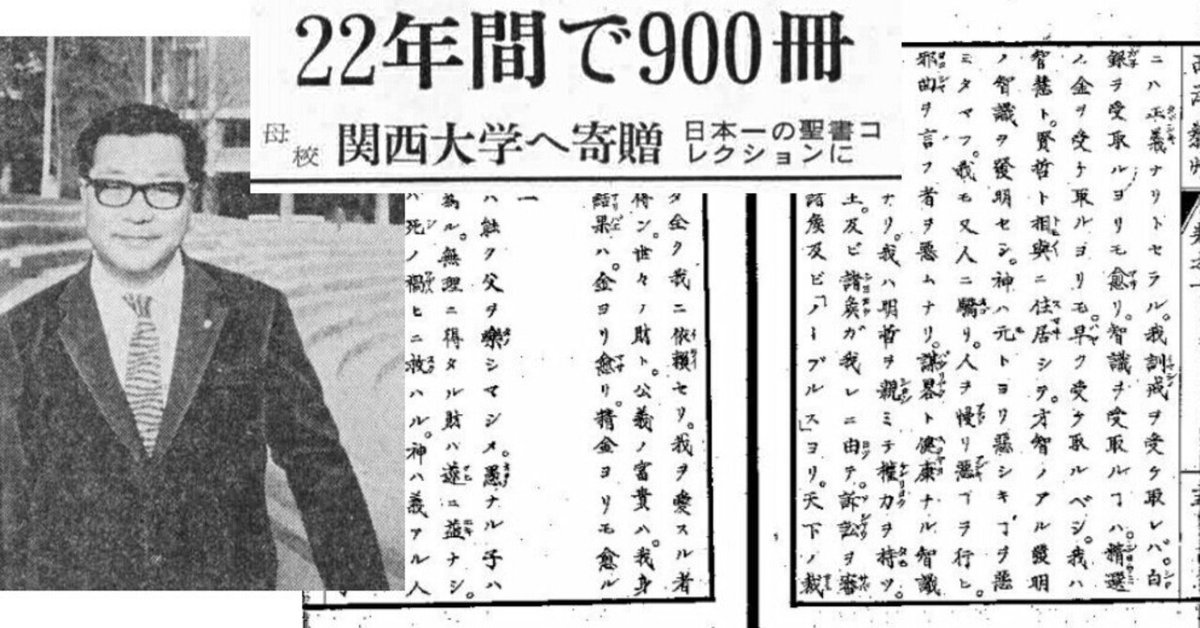

木下清さんは1977年、61歳の時点で、大阪市内の合成化学工業会社の法務課に嘱託として勤めながら、母校関西大学の図書館に貴重な聖書の寄贈を続け22年になる。

その動機は自身の人生を開いてくれた信仰だった。

幼少時に、足が不自由な身体障害となり悲しい少年時代を送るなか、教会学校に誘われる。一緒に海山に出かけ、明るい人生に向かった。

中学進学時、身体検査で落とされたが、「ミッションの学校」桃山中学校(「現」桃山学院高等学校)に道が開かれた。G.W.ローリングス校長は木下さんを呼び、「今すぐには判らなくても、いつの日かあなたの足のことが神の恵みと信じる時が来ます。私はそれを祈っています」。魂を揺すぶられ、「僕、これから聖書を一生懸命読みます」と約束した。

関西大学に進学。大阪大空襲で「キリスト者商人上田貞治郎さん」が集めた幕末、明治期の聖書約500冊が全焼したことを知る。

その中に、外国人ではなく日本人がはじめて、明治6年に和訳出版した『西洋教草』が含まれていたことを知り、その訳者、永田方正の研究に打ち込んだ。

国会図書館の蔵書『西洋教草』がネットで読める。

私が見たところ、この篇は旧約聖書「箴言」の訳のようである。

ヘッダーの画像に、木下さんの写真と並べてあしらっている。

卒業後、聖書収集を手がけるように。欧米の有名な図書館には必ずある聖書コレクションが日本にはない。聖書の本格的な研究に何か貢献したいという思いだった。

仕事の合間を縫って洋書店、古書店を回り、求めた聖書一冊一冊を母校に寄贈した。

一介のサラリーマンに買える限度があり、高価な聖書は全部手帳にメモしておき、キリスト教の集会などで同じ聖書を持っている人に寄付をお願いした。

「ある聖書のためには、6回も同じ家を訪問してお願いしました。不思議ですね。これと思った聖書は必ず与えられました」。

大学側もその価値を評価し、50万円もするベッテルハイムの聖書など大学側が予算を計上した。

収集の聖書は22年間に900冊近くなった。半数が日本語訳で、ベッテルハイム訳をはじめ、ギュツラフ訳、ゴーブル訳など幕末・明治初期、キリスト教解禁以降のほとんど全てをそろえている。

歴代英訳の全て、ヨーロッパ、アジア各国語とおびただしい種類。

新しい訳が次々出るので未だに収集は続いている。

「もしも私が聖書と出会わなかったら、全く違う人生を歩んでいたでしょう。主は本当に素晴らしいお方です。足が悪いという誰が見てもマイナスのことを通して、私の目を神さまの方に向けさせてくださいました」。

この聖書コレクションが母校関西大の学生たちの心に反映し、神に心を向けるようになること――これが木下さんの無言の祈りだ、と記事は結ばれている。

永田方正 昌平坂学問所に学び、文久元年(1861年)西条藩主の侍講となる。明治に入ってからは英書翻訳を生業とした。主な訳書には日本で最初の和訳聖書『西洋教草』(1873年刊行)などがある。1881年(明治14年)7月に開拓使に採用され北海道に渡り、函館商船学校、函館師範学校の教諭を務めたほか、函館県の命により遊楽部(現在の八雲町)でアイヌ教育に取り組んだ。函館に在住の時、函館美以教会(現・日本基督教団函館教会)で山鹿元次郎より洗礼を受ける。[1]1883年(明治16年)にはアイヌ語文法書『北海小文典』を著す。1886年より北海道庁の命を受けアイヌ語地名の調査に従事、1891年刊行した『北海道蝦夷語地名解』にその成果をまとめた。札幌農学校などでも教壇に立ったのち1909年に上京、東京高等女学校で国文学を教えた。

*余談ながら、KGK(キリスト者学生会)の全国集会が、1985年、キリスト教主義学校ではない関西大学を会場に借り、近畿圏の諸教会に分散して宿泊するかたちで行われた。クリ旅人も参加した。

あれは、関西大学にクリスチャンの有力な人がいたのだろうか?

noteでは「クリエイターサポート機能」といって、100円・500円・自由金額の中から一つを選択して、投稿者を支援できるサービスがあります。クリ時旅人をもし応援してくださる方がいれば、100円からでもご支援頂けると大変ありがたいです。