GENJI*REDISCOVERED 今日の源氏物語 バラが咲いている 「賢木」

花業界に最近まではっきり在った「洋花」と「和花」という区別が、この頃は消えつつあるとか。日本原産や固有種、昔から使われて来た花を「和花」外来の品種、明治以降に日本に持たらされた花、和風でないものを「洋花」と分けていて、だいたい言いたいことは判る。という感じの区分です。

別の言い方、「茶花」「いけばな」の花材と「フラワーアレンジメント」に使う花…というのも以前はハマっていましたが、昨今の「いけばな」などは何でもありで、花材にあまりルールの無い「フラワーアレンジメント」には和花も美しく使われていたりします。植物学的分類にしても、文化的特徴としても、この「区別」は『知識』の領域が関わっていて、「和花」「洋花」の境界線の朧化は、即ち 植物(分布)や歴史の知識の欠落、伝承や習慣の軽視、伝統や文化の崩壊劣化の進行によるものと言えるでしょう。

なぜか自分は「これは 昔から日本に咲いていた花」「これは 外国からきたおしゃれな花」というように=当然のこと…として区別がつけられる…と思って来ていて、周りの人々も同じに解ってることと思っていました。

『源氏物語』にかかわる出版物やネット上の記事で「花」に関して、時折

見かける驚きの無知、恥さらしに「ヒマワリ」というのがあります。

「藤袴」帖の終わり「こころもて ひかりにむかふ あふひだに あさおくしもを おのれやはけつ」と玉鬘が兵部卿宮に返します。この和歌の名詞を漢字に直した原文「心もて光にむかふ葵だに朝おく霜をおのれやは消つ」とその意訳「自ら日の光に向かう葵でさえ…」を、どう解釈してなのか、そして平安時代から日本に咲いていたと思っているのか「向日葵」と読んで=ヒマワリの歌と思っている人たちがいるのです。誰か(ひとり?)ちゃんと物語を読んだのかどうか(レベル)な人が間違って書いた物が「源氏物語に登場する花一覧」みたいな投稿にまとめられ、子引き孫引きされたもの…に拠るのかもしれません。北米西部が原産のヒマワリ、1510年にスペイン人が種を持ち帰り、17世紀にフランスそしてロシアに(食用作物として)伝わったと言われています。日本にも17世紀に渡来したとも=それ以前は存在していない花であるので、源氏物語にヒマワリは「ないなこれ」です。物語の「歌」季節からしても、9月(晩秋)の(兵部卿の)霜の歌への返事にヒマワリって!玉鬘…無教養すぎ…というよりバカでしょう。いやいや、現代人並みに季節感覚の無い(ツクシ でなく)タイム トラベラーだった?のでしょうか。

「洋花」の区別は、もしかしたら「(野山に無くて)花屋さんで売っている花」という事があるかもしれません。あとは、屏風とか昔の絵に出て来る花、行事・会式の花が「和花」との刷り込みでしょうか。こと「園芸」の花は、早くから洋物の流入が、切り花界より多くあった感じです。「見たことないお花、庭に咲かせたい!」という伝統は、奈良時代から確認できる日本文化です。

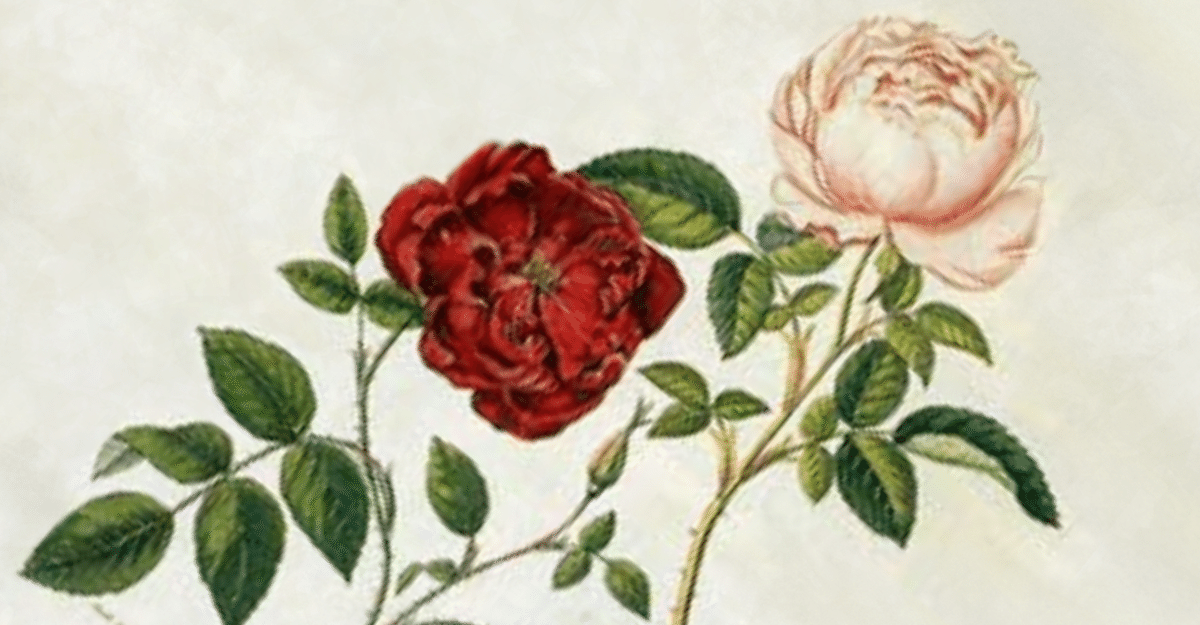

さて、洋花のヒマワリ以上に「美しく」「華やか」で「派手」「バタ臭い」洋花の代表…ともいえるのが「バラ」でしょう。5月の今、原種に近いバラが露地で花の季節を迎えています。その「洋花の代表」ともいえる「バラ」が、既に平安時代に京都に咲いていたようです。源氏物語には「そうび」と書かれて登場しています。

*** ココから有料 というところですが、お試し読み に引き続きご覧ください。

「バラ」が登場するのは「賢木」帖 終盤 第6章-3「韻塞ぎに無聊を送る」の中です。 けっこういろんな事が起きる帖「賢木」、 光源氏の 父 桐壺帝が崩御して、皇太子だった 兄宮が即位、桐壺帝の第一夫人=新天皇の 母 弘徽殿女御と 実家である 右大臣家が権力の頂きに。右大臣と 女御にとって敵対勢力ともいえる 光源氏の失脚に向けて世の中が変わって行きます。

宮中の表舞台から退けられた 光源氏、同様に昇進も見込めない義理の兄=

左大臣家長男=頭中将と「韻塞ぎ」という-選集の中の漢詩の字を隠して、その文字を相手に答えさせるクイズなどで時間潰しをしています。時間潰し…といっても、宮中に司える漢詩学者文章博士教養ある人たちを呼んで、左右=光源氏方と頭中将方に分かれて出題答案しあうというゲームです。

光源氏の居所(二条院の解釈多し)で行われた初回、負けた頭中将が「負けわざ」と言う-飲食の宴席、賞品などを用意しての二度目の会を催します。

場所は左大臣邸、頭中将の御殿。その御殿の庭に下りるための「階(きざはし)」=階段の横、渡り廊下=縁側から見下ろすところに「バラ」が植えられていて、初夏の雨に濡れながら咲き始めていると書いてあります。

「二日ばかりありて、中将負けわざしたまへり。ことことしうはあらで、なまめきたる桧破籠ども、賭物などさまざまにて、今日も例の人びと、多く召して、文など作らせたまふ。階のもとの薔薇、けしきばかり咲きて、春秋の花盛りよりもしめやかにおかしきほどなるに、うちとけ遊びたまふ。」

「薔薇」の文字が充てられていますが、(きっと)原文では「そうひ」で、(古代のかな書きは濁点を打たない)鎌倉時代あたりの校正で漢字書きに?「そうび」は、バラのことです。

日本に元来あった=原生種のバラは、今の「ノイバラ」5月に一重(5弁)の白い花を房状に咲かせます。『万葉集』『風土記』に「うばら」「うまら」と詠み書かている「ノイバラ」は、美しい花という事でなく、棘によって絡みつく植物という事での登場です。

「うばら」でなく「そうび」と書いてある 観賞用のバラの登場は、物語で,なにかと新しい物好き、華美な好み、と書かれている左大臣の家ならではの設定であり、漢詩での遊びの場に中国から舶来の花が咲いているのも必然ともいえる演出なのです。

で、このバラ、「何色の花」だったかの論議があり、学者先生の「赤だ」「白でなくては」という論文もいくつか拝見しましたが、「赤白」論議は、紫式部がここにバラを持ち込んだ「出典」とされている白氏の「甕頭竹葉経春熟 階底蓋薇入夏開」等々の漢詩の解釈、「文学」での視点での論争のようです。「植物学」的見地からは、中国原産の「Rosa chinensis」現在日本で「コウシンバラ」と呼ばれているものでは…とされています。「庚申バラ」赤いバラですが、明るいピンクの花も白花さえあって、紫式部が、左大臣邸の階の脇に咲かせた…のは、赤白ピンクのどれ?と 判然としません。紫式部が実際に咲いている「そうび」を見たのかも疑わしいという論さえあります。(たしかに、式部によるバラの観察、描写が…無さすぎで。)

だけでなく、原種系-初夏にだけ咲く「庚申薔薇」と、四季咲きの「長春花」「月季」とも呼ばれるバラだろう。という話も出てきて、その枝葉棘蔓が絡まる-とてもややこしくて痛い議論もある「源氏物語のバラ」です。

自分たちの現在の境遇での 光源氏の賛美をこめた 頭中将の歌「それがもと 今朝開けたる 初花に 劣らぬ君が 匂いをぞ見る」。それに応えての「時ならで 今朝咲く花は 夏の雨に しおれにけらし 匂うほどなく」=すっかり衰えてしまってますよ。と言う光源氏の歌。(そこに咲き始めてるバラよりも)「色美しい」という意味の「匂う」と(色美しく咲き誇る前に)「(心は)萎れている」という言葉が表しているのは、やはり雨に濡れながらも華やかな「赤いバラ」の姿かと、自分は思います。

「バラ」の考察の一例、 いろいろ凄くお調べになっている

heian.cocolog-nifty.com/genji/2019/12/post-164c.html さんのブログ

「平安時代の「薔薇」を訪ねる旅」1~11 ご参照ください。

*** 「洋花」「和花」の区別の云々、「(日本)文化の危機」から始めましたが、『源氏物語』の内容では、自分の発見、ある種の確信ある記事というよりは、ご紹介の域のこの稿では、有料にはできませんでしたね。