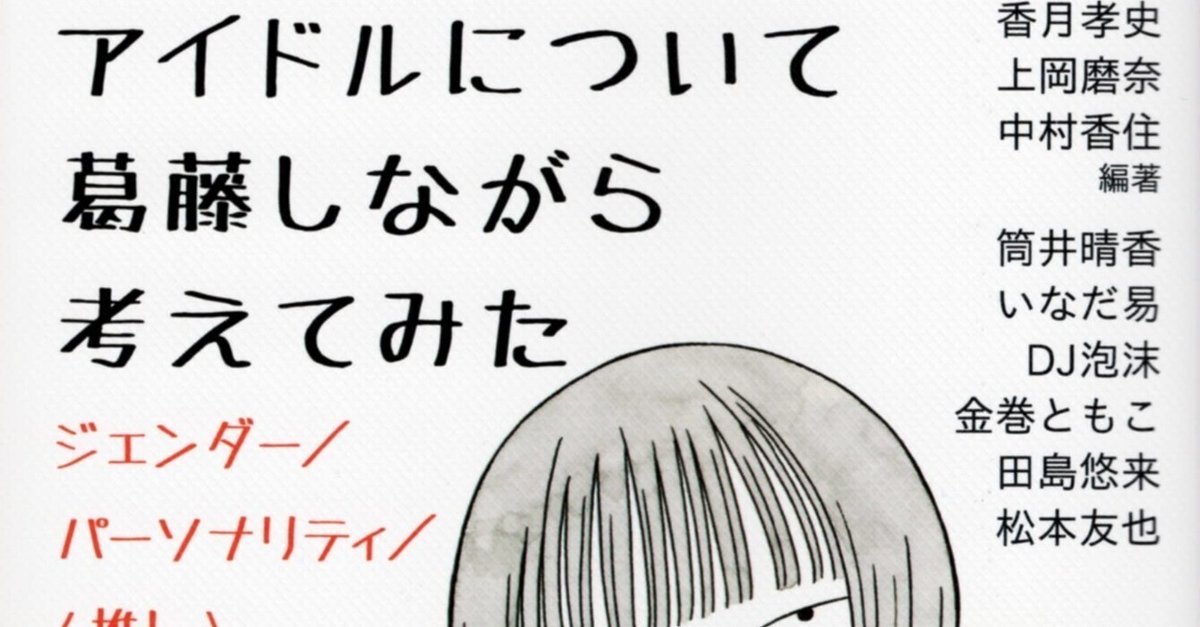

『アイドルについて葛藤しながら考えてみた』を読んで考えてみた

はじめに(本稿の前提)

本稿は、香月孝史さん、上岡磨奈さん、中村香住さんの編著である書籍『アイドルについて葛藤しながら考えてみた』の感想および私自身がぐるぐる考えている答えのないものを書き出してみたものになります。既に本書は日向坂46の宮田愛萌さんが自身のInstagramにて書評を投稿したり、(これはTLで観測した情報ではあるものの)乃木坂46の清宮レイさんも本書についてメッセージアプリ(またはモバイルメール)にて触れたとも言われているように各所に影響が波及していますが、本書に於いてはここで挙げた2人のような「アイドル」を眼差す存在としての自身に何を残したかを各章に対してそれぞれ感想を述べていく形を採ります。さあ一緒に引き裂かれましょう(?)、それではどうぞ。

全体の感想

本書の3人の編著者についてはそれぞれ既存の書籍で文章あるいは語りに触れたことがあり、香月さんは『「アイドル」の読み方 混乱する「語り」を問う』や『乃木坂46のドラマトゥルギー 演じる体/フィクション/静かな成熟』で、上岡磨奈さんは『かいわい』Vol.1のインタビューで、中村香住さんは『現代思想 2021年9月号 <恋愛>の現在』においていちばん興味深く読んだ論考であった「クワロマンティック宣言」の著者であるなど、分野や対象に対する距離感などのバリエーションが豊富な上に本書の方向性をある程度イメージできたので、内容についてより入り込めた感覚がありました。

また各論考の著者はそれぞれK-POP、ハロプロ、アニメ、あるいは見つめる視点としての哲学や倫理といった場所からそれぞれ論じており、また所謂「アイドル」論的な文章の対象が女性アイドルとなっていたりする場合が多勢になりがちなところ「男性アイドル」に対してまなざす論考もあり、また語り手としても男性に偏りがちな部分も配慮、というかバランスを見ているように思われました。いわばこの寄稿者のバランス自体も本書の態度の一つでもあるというか。そういう意味ではすべからく「アイドル」を眼差す人にとっての試論になっているのではないかと感じます。

「アイドル」を眼差すうえで必要なのはこうした視点を踏まえた上でどう振る舞うかということで、集団の内的な論理で突き進むことではないはずです。多義的な側面をいかに”諦めずに捉える”か、それこそが「アイドル」を、そして眼差す側の人達をも持続可能な関係にしていくものになっていくのではないかと。

序章:きっかけとしてのフェミニズム

本章は中村香住さんによって、「フェミニズム」を柱に現状の「アイドル」文化を照射しています。ポジティブな側面で言うならばそれは「女性の自己実現/自己表現」としてのアイドル活動という視点で、筆者がパッと思いつくグループを挙げるならばMETAMUSE(旧:ZOC)あたりに感じられるものなのかなと。奇しくもZOCがMETAMUSEへと改名を遂げる際の新しいコンセプトは「実像崇拝」という、「生身」で実存に満ちた概念を掲げており、その中心である大森靖子の強い意志が感じ取れます。アイドルとは表現者であり、その自己表現が主体的な選択あるいは了承のもとで行われ、そこにファンがエンパワーメントされるという側面は本書にもあるように存在すると思います。個人的にこの部分に関しては特にメジャーアイドルであればある程、そのシステム的な制約において自己表現における主体性がどれほど制限されてしまうのかという部分は感じているところであり、彼女らはその制約の境界を時に越境しながらも果敢に自己表現を試みている、というのが私の認識です。もっともアートや演技などでグループ在籍中から頭角を表し「卒業」後のセカンドキャリアに繋がっているパターンもあるので、メジャーだから/マイナーだからということを一概に言いたいのではなく、環境、あるいは存在しない「規範」とされているものからの影響がどれほどの大きさなのか、というのは考え続けていきたい所であるなと。

一方ネガティブな面、あるいは「因習」としてはこれまで日本アイドル社会に存在しているエイジズムやルッキズム、また「異性愛主義を前提とした“恋愛禁止“」などが挙げられていました。エイジズムに関しては冠番組内でも年長メンバーを(MCとの信頼関係があるものという前提を持っていても)年齢いじりする場面はこれまで何度も繰り返されてきましたし、ルッキズムについては言うまでもなく溢れ返っている言説に辟易するところでもあります。「恋愛禁止」についてはこれだけで1記事書けるくらいには思う所ありありではあるんですけど、そもそもファンが職業人としてのアイドルに個人としての権利に踏み込む資格があるのか、だとか「社会人として組織で決まっているルールがあってそれに違反したから謹慎や「干され」は当然の報いだ」と言うのはそのルールが明文化されているのか、組織としての対応は適切なのか、そもそもルールの正当性は順当なものなのだろうか、そして何より「異性愛」であることを前提に話を進めてはいないだろうか?という。でんぱ組.incの古川未鈴然り、Negiccoの3人然り、結婚後もアイドル活動を続けるというロールモデルも現れ始めてはいるものの、体感としてはこれが当たり前になるのはまだまだ先の話だとは思うし、かくいう私も「アイドル」に対し恋愛的な目線で見ていなかったかといえばそれは嘘になってしまうなという時期はあったので、色々な葛藤がここにはあります。

これらの諸側面を照射する上で「フェミニズム」の考え方を用いるのはこれらを解きほぐす一助になるのではないか、というのが本章の論旨であると思います。これまで存在してきていたものに対して今一度光を当てることで再考していく、そうした思考が求められているのではないかなと。

第1章:絶えざるまなざしのなかで

本章は香月さんによるもので、既刊の『乃木坂46のドラマトゥルギー』や『「アイドル」の読み方』に記されていた問題意識の延長線上にある議論であるなというのが第一印象でした。第一節では乃木坂46の『僕は僕を好きになる』という楽曲のMVを引き合いに、アイドルという自己のパーソナリティがほとんど常時開示された状態に置かれるという今日的な状況から、ドキュメンタリーが日常化されることでアイドルが「アイドル」を「演じ直す」という事象を浮かび上がらせています。前回筆者が書いた記事では日向坂46のドキュメンタリー映画である「希望と絶望」を題材としていましたが、監督が何千時間も密着した結果として世に出たあの映像ですら、我々が見ているのはたったの2時間弱であり、一側面でしかない。ただし彼女らはその文字通りのドキュメンタリーの眼差しだけでなく、メッセージアプリやブログ、InstagramといったSNSなどを通じた日常の発信も含めて「常に眼差されている」状態にあるという点は留意しておきたい所です。

次節ではこの「演じ直し」により踏み込み、生田絵梨花さんと秋元真夏さんとのプライベートな関係性を「見せるためのエンタメにしたくない」という発言も含めて我々は目撃してしまっている、そうした関係性を「キャラクター」として消費していないか、という問題点の提示がなされています。特に私はここで言われている消費者が「当然のごとく主体としてのアイドルを客体としてキャラクター化して安易に消費する/ジャッジする」ことの居心地悪さ、というか歪さ(もっとあけすけに言うならば気持ち悪さ)を覚えています。乃木坂5期生に伴う一連の「準キャンセル」についてもまあ思うことはあるんですけど、それを経た後に開催される日向坂46の4期生オーディションが発表された際に「SHOWROOM審査はないのか」という声をいくつか観測したことが存外にずしっときていて、もちろんこれまでも実施されてきた審査方法であることは理解はできるんですけど、上記の流れを経てのSHOWROOM審査の希望はまさしく「グループに“ふさわしい“かどうかを“見定める”」意識の表れであると私は感じてしまって、なんというか暗い気持ちになったのを思い出します。思うことは自由なんですよ少なくとも、そういうことを躊躇いもせずににインターネットに書いてしまうことこそが悲しいというか。

ただし、もとより彼女たちの活動や言動、パフォーマンスが全て「演技」かというとそうも言い切れなくて、人対人で向き合っている瞬間はあるはず(と信じたい)で、我々は目の前の事象、メンバーの活動や行動、パフォーマンスの煌めきを生き生きと捉えていくその積み重ねで関係性を編んでいくという姿勢が重要なのではないかと思います。大事なのは今なので。

最後の節ではこうして我々が眼差してきたアイドル自身からの捉え直しを、AKB48の柏木由紀さん、元AKB48の横山由依さん、あるいは日向坂46の宮田愛萌さんの発信に見られるように、自身の発信・影響力を自覚した上での受け手への投げかけから見つめています。受け手は眼差すだけの存在などではなく、相互に応答する、そして良い影響もそうでない影響も与えうる存在であることが示されています。高橋栄樹監督によるAKBドキュメンタリー文脈に端を発する「裏側」や「物語」敵な消費は近年陰を潜めている(だからこそ「希望と絶望」ってどう観ました?という話でもある)ものの、寸断なく演者のパーソナリティの「供給」を受けている現在の状況において、いかにその人の「生」をそのまま受け取ることができるか、友人に、家族に、あるいは恋人に相対するように、アイドルにもまた「その人自身」を見つめようとする姿勢を心がけたいという個人的な決意めいたもので本章は結ぼうと思います。

第2章:「推す」ことの倫理を考えるために

「推し活」という言葉にモニョってしまうのは、ここで言われている様な功罪のうち「功」の部分だけを見ているような感覚を覚えるからで、その双方向性に無意識なまま使う「推す」という概念は危うさがあるなというのが率直な所です。歌舞伎町や総選挙、誇示的消費のくだりはそれらの「罪」的な意味でのわかりやすい側面として提示されています。総じて「推す」という行為に付随する諸問題について具に考えているのが本章になっていました。誇示的消費についてはいわゆる「強い」オタクになりたいが為の金銭的消費、あるいはSNS上での(「盛り」も含めた)エピソードの提示、フォロワー数の多寡を競う、といった事象が例として挙げられるかなと。

冒頭挙げられている「ときめき」の感覚が広く社会に知れ渡った、言い換えると多くの人に身体化されたところは、それそのものは喜ばしいこと、それこそ最後の「推し」に関する論点として挙げられている「恋愛・親密性のオルタナティブとしての「推し」」については、特にここ約3年間に渡るご時世のなかでコミュニケーションの在り方が変容してきたのとも関連付けられるようにも思われました。

またなにゆえか長年オタクをしてきた身としては、推しの存在に救われてきたことも事実で、はたまた推しに狂っていった人たちの存在も見てきたことも事実であって、この両面性を認識しないまま使用する「推し活」という言葉は軽く感じてしまう部分はあります。少なくともアイドルに限らず「推し」は社会と接続していることを忘れてはならず、だからこそ対象を眼差すと同時に社会的にどの位置に在るのかを認識しておきたいなと感じています。

第3章:「ハロプロが女の人生を救う」なんてことがある?

筆者が「ハロプロ」と聞いて想起するのは、本章冒頭でも挙げられているように「圧倒的なスキル」と「つんく♂の作家性の発露としての女性視点の歌詞」というワードです。秋元康の特に48や46における「僕」とは対照的というか、揺らぎと飛躍さえもそのままに表現するという点ではまさに本章のなかで小出祐介の言葉を引用するならば「女の子そのもの」なのだと。

第一節でそうしたハロプロを概略として捉えた後、次節ではハロプロにおける楽曲群を楽曲における主人公の視点、「多声性」の視点、また演者の身体を離れた(ように感じてしまう)歌詞の主人公に痛みを託している、という点から論が進んでいます。演者と歌詞の主人公の性別が一致していることにより、主人公という「女の人生」の痛みや鬱屈さを彼女たちが演じる、パフォーマンスで表現することがエンパワーメントになりうると同時に、演者である彼女ら自身に降りかかる痛みについては一時忘却してしまうという側面もここでは描かれていました。ただここで私が惹きつけられたところは楽曲の「多声性」という概念で、楽曲自身が長い年月を経て歴代のグループ含めた様々なメンバーによって演ぜられることで、楽曲の主人公は様々な表情、ニュアンスの差異を蓄積していく、ということは大いに参考になる概念だったと思っています。それこそ乃木坂46の10thバースデーライブに於いて1日目の『制服のマネキン』を生駒里奈が、2日目は遠藤さくらがアクトした「継承」のような縦軸の、それも「正史」的な捉え方だけではなく、横断的に楽曲そのものを豊穣にしていく上での様々なメンバーや場面での「演ぜられ」こそが重要なのではないか、というのが第二節で感じた部分でした。楽曲は歌われてこそ楽曲なんだよなという。

第三節ではそこからアイドルたちの「女の人生」と題し、現代日本の女性アイドルを取り巻く環境(卒業、恋愛禁止など)から「アイドル」の輪郭を探る試みを実践しています。人生における様々な要素を留保して「アイドル」になった彼女らは時折その環境により傷を負い、あるいはそこから解き放たれたりします。この中で触れられていた2021年に退所を余儀なくされてしまった人には思い当たるところもあったし、普通にその子のファンが周りにもいたのでいたたまれない気持ちになった記憶を思い出しました。ハロプロというプロダクションに於いてすらこうした状況なので、広く女性アイドル界を見渡した場合だとこの制約や境界を突破するのは長い道のりになりそうだというのは容易に想像できるところですが、眼差すものとしてできることは、この規範が果たして「正しい」ものなのだろうか、という点を問い続けることだと感じているところでした。

第4章:コンセプト化した「ガールクラッシュ」はガールクラッシュたりえるか?

「ガールクラッシュ」という概念は単語とそのぼんやりとしたイメージは知ってはいたものの、本章で扱われているそれは語義の確認から韓国における使われ方、歴史や韓国社会特有の事情などに触れ、安易にそのクリエイティブの完成度でもって日韓のアイドルを比較するという行為からも一線を引いている点が印象的でした。

第一節ではこの「ガールクラッシュ」という概念を「女子ウケするガールズグループ(のコンセプトやメンバー)」という意味合いで使われているという状況を紹介しています。なるほどファンダムを形成する上で女性ファンが多いことでファン同士のつながりや集団の形成がしやすいという感覚は体感ですが理解できます。ちょっと趣旨からは逸れるんですが、近年はJO1のファンダム(JAM)にも見られるようにK-POPアイドルのような所謂応援広告だったりチャート入りのための計画的ストリーミング再生、またSNSにおけるハッシュタグトレンド入りに向けた連動など、日本においても韓国におけるアイドルオタクの様式が輸入され始めている感覚はあり(とくにオーディション番組出身グループから)、これらはひとえにファン自身がメンバー候補生に投票し、メンバーを選出した、押し上げたという体験があるからこそ、「推し」に対するコミットメントが非常に高いところからスタートしている、という部分はあるのかなと思います。話を戻すと、こうしたファンダムを形成する上で「ガールクラッシュ」概念は重要だが、これが「コンセプト化」された時に非常に限定的なイメージに内包されてしまうという課題を以降にて説明していました。

「ガールクラッシュ」だから売れたのか、「ガールクラッシュ」要素を追加すればウケるのか、という点で導入された「ガールクラッシュ」は果たして「ガールクラッシュ」なのか?「コンセプト担当(その多くが男性)が考えた女性ウケしそうなコンセプト」に矮小化されていないか?というのが本章の論旨なのではないかと感じました。(ちなみに「トムボーイ」という概念は知らなかったので興味深かったです)

また「女性を取り巻く問題」については日韓でそれぞれ異なることを前提とした上で、その環境や社会構造などを見つめる事は異文化におけるアイドルを理解する上での重要な観点だと感じます。ただ昨今のK-POPグループに於いてはTWICEの3人(ミナ、サナ、モモ)をはじめaespaのGISELLE、IVEのREI、ルセラフィムのSAKURA、KAZUHA、Billlie(Lが3つらしい)のTSUKI、HARUNAなど、日本人メンバーが様々なガールズグループに所属し第一線で活躍することが増えてきている今、親しみというか心理的距離は近付いていっているのではないかと思います。もちろん韓国における練習生制度だったりシビアな側面をそれぞれ乗り越えてきたからこそ実力で彼女らはそこに立っているわけで、そうした背景を踏まえた上で、それぞれの国における問題系を認識しつつもその音楽やパフォーマンスにブチ上がって行ければな、と思っています。

第5章:キミを見つめる私の性的視線が性的消費だとして

おそらくこの章がいちばん著者の葛藤が生々しく残されていたし、およそ避けては通れないがあまりおおっぴらに触れられてこなかった視点を文章化した時点でこの文章の意義があると私は感じています。しかしこの章もあの子は読んだんだな、という。男性→女性の矢印だけではないその逆も、またそれぞれ同士の矢印だってあるはずで、それらを包含した上で「性暴力あるいは暴力はすべて罪である」ことは前提の元、性的欲望また性的視線で見つめてしまうこと自体について考えていたのが本章でした。

たとえばメンバーの写真集が出たとき、その宣伝文句や一部のカットに対して旧態依然とした謳い文句に疑義を呈したり、そのメンバーとのイメージからの差異もあるものの、「そうした目」で見つめてしまうことへの葛藤にも近い反応などはこれまででも観測されてきましたし、それこそ本章で触れられていた感覚に近いものがあるのかなと思います。グループのコンセプトや本人の志向によってもこの表出はグラデーションがあるように思いますが、「こうした目線」に対して「私は絶対にそういう目では見ていない」と言い切れる人なんて私含めほとんどいない(完全に存在しないとは言い切れない)と思うので。

本章は結論めいたものは提示せず、芸事と自由意志の話題にも入り込んでいます。願わくばアイドル自身がその自由意志でもって様々な表現を実践できますように、という祈りにも近い文章でした。

第6章:クィアとアイドル試論

私はライブアイドルのファンでもあるのでにちょがけ(二丁目の魁カミングアウト)のライブを対バンやフェスなどで見た回数は比較的ある方だと思っていて、この中でも触れられている体制の推移も志保さんのこともリアルタイムで体感しているという点を先に述べておきたいと思います。それ故より主観的な感想になるかもしれないです。まずもって彼らはいい曲が多いんですよね…(以下いくつか貼ります)

このままだとにちょがけめちゃんこいいぞbotになってしまうのでちゃんと書くとすると、ライブアイドル界隈におけるにちょがけはかなり自然な受け止められ方であるという感覚があります。「ゲイアイドル」という物珍しさからの目線ではなく、彼らが年月を積み重ねてライブアイドル界隈で活動してきた結果として、幅広い層にその存在が認知されている状況が2022年現在であるという認識です。個人的には対バンでいると絶対見るグループだし、楽しさとパワーがそこにはあります。またにちょがけの中心人物であるミキティー本物(以下ミキティー)はにちょがけ楽曲の歌詞と振付を全曲担当しているほか、他グループにも振付を提供するなど、思っている以上に彼の、彼らの表現に触れる機会は多いです。(以下はミキティー振付曲の一例)

ここで前提となるのは、現在でいう「アイドル」が立ち現れた時代から、ファンに「異性」が多いという理由から「疑似恋愛」、しかもそれが異性愛主義的な側面で語られて存立基盤となっているという点で、本章では二丁目の魁カミングアウトというグループを通してその両義性について考えることが試みられています。にちょがけはこの男性/女性という二元論的価値観が強固に残っている日本社会であるからこそ、その立ち位置に自覚的になって「アイドル」に切り込んでいくミキティーのアイドル実践であると言えます。演者のジェンダー、セクシュアリティ、またファンにおけるそれもまた、現代日本に於いてはより多義的に解釈されうる方向に進みつつあります。こうした社会において「アイドル」をステレオタイプ化して捉えることはそれ自体がアイドル自身を消耗してしまう可能性を内包しており、既存の価値観からの揺らぎに対して身を任せてみることも、「アイドル」を受容する上での重要な態度なのではないかと思います。

第7章:「アイドル」を解釈するフレームの「ゆらぎ」をめぐって

本章では異性愛主義を前提とした「疑似恋愛」の対象としての「アイドル」というフレーム、年代別に見たときの「国民的」アイドルから「男子向け」「女子向け」アイドルへの枝分かれとその内部での受容のされ方というフレーム、そして新たな潮流としての「同性」の「憧れ」を喚起する存在としてのフレームを提示していました。主に「女性アイドルの男性ファン」を自認している私からすると、男性アイドルの女性ファンがどのように対象としての男性アイドルを消費しているかという部分はなかなか見えてこない部分であり、本章の中では雑誌『Myojo』などを例に恋愛関係のシュミレーション的な楽しみ方、また男性同士の関係性を楽しむ消費の仕方などが挙げられておった点でも興味深かったです。

同性への憧れという観点では、ジャニーズファンの男性だったり乃木坂ファンの女性だったりというものが挙げられますが、私自身JO1のファンでもあるので、憧れの眼差しとしての感覚は身体的に実感している部分があります。こうした同性ファンの存在は割合でいうと少ないことが多いので、往々にして諸コンテンツにおける対象ではないなと感じる部分は時々あるものの(ゲームコンテンツにおける性別の選択や、コンサートにおける演出など)、彼ら/彼女ら自身が同性にとっても魅力的な存在であることは間違いないので、そういう意味では真に「国民的」なアイドルへの歩みが今後は目指されても良いのかな、なんて思ったりもしました。ちなみにその極致として輝いているのは私の中では嵐です。全アイドルは松本潤の演出を見てくれ。

話が逸れに逸れましたが、本書の複数の章でも触れられているように、もはや異性愛主義の「疑似恋愛」によって存立してきた構造からは確実に移行の時期であり、そのフレームの「ゆらぎ」によってまた新たな「アイドル」像が立ち表れてくるのではないでしょうか、というのが本章の結論であると私は受け取りました。

第8章:観客は演者の「キラめき」を生み出す存在たりうるのか

アマプラにアニメの総集編と劇場版があるらしい。見ねばならぬ。本章は少女☆歌劇 レヴュースタァライトを題材とし、得てして「推す」ことは客体としてのアイドルを消費しているだけではないのかという視点に対し、「観客が演者を支える、力を与える存在となりうるのか」を検討した文章になっていました。

この観客と演者の関係性について、卑近な例でも思いつくのは日向坂46のメンバーの口から語られる「おひさま」であるなと(またJO1におけるJAM(JO1のファンダムを指す)もこれに近い)。本稿冒頭で挙げた宮田愛萌さんのInstagramの投稿においてもこの章について仔細に感想を綴っていたように、彼ら/彼女らからのファンへの感謝の気持ちに嘘がこもっているようには思えないし、そうしてファンから力をもらった、何気ない一言に勇気づけられた、といった言葉がこれまでも様々なメンバーから語られています。ただし純粋な観客側の立場としては、「支えている」という感覚は薄く(もしくは「烏滸がましい」に近い)、いつもありがとうねの気持ちばかりなんですが、このレヴュースタァライトにおいては、観客を「燃料」の一部として描いているという点が特徴的であるなと思います。以下、本章におけるレヴュースタァライトでの「観客」について触れていきます。

本章の中でレヴュースタァライトの登場人物であるキリンは、舞台とは「演者が立ち、観客が望む限り続くもの」と発言しています。この「観客が舞台を望む」暴力性について認識すると同時に、劇場版ではこの観客こそ「燃料」の一部であるといった描写があるといいます。本節では続いてアーヴィング・ゴフマンのパフォーマンス論を引き合いに出し、パフォーマーとオーディエンスの相互作用が働く領域としての「表局域」における相互に影響を及ぼし合う円環性、また情動論としての主体が周囲の状況に影響・触発され逆に周囲の状況に影響を及ぼすという視点を受け、レヴュースタァライトというコンテンツが持つ演者ー登場人物の関係性についても触れています。つまりは観客は登場人物あるいは演者に対し影響・触発を及ぼしうる存在であり、登場人物あるいは演者はその存在でもって初めて現前するという構造になっており、上記のキリンの発言のように双方の存在によって初めて成立する関係性である、と読み取れます。

また次節で短いもののキリンの主催者でありながら観客のような立場を取る姿勢、またアイドルが主体的に起こす「サプライズ」を求める姿勢について非常に「秋元康」的であるという指摘は重要で、以前読んだ『アイドル工学』の中でも同様に彼の「たくらみ」の掌の上なのであるという側面が記されています。あの稀代の「面白がりおじさん」によって目も当てられない歌詞が量産されるのは、少なからず秋元康プロデュースのグループを好きでいたことのある人なら経験するところもあるかと思うのですが、時折放たれる奇跡みたいな楽曲とそこに起きるメンバーの「キラめき」に私は魅了されてしまっているので、そういう意味で観客としての私は本章のレヴュースタァライトにおける文脈に照らすならば、乃木坂46の、もしくは日向坂46にとっての「燃料」となっているとも言えることでしょう。この「燃料」という表現は毒っけがありますが個人的にはそんなに嫌悪感はありません。

また続く節では「舞台少女」と「普通の女の子」とを執拗に区別するキリンの姿勢、また声優としての演者の言葉から、なぜ女の子が舞台に立つのかという理由を探っていきます。一言で言うならばそれは「キラめきを浴びてしまったから」であり、そうした体験の強烈さが「普通の女の子」としての生活を投げ捨ててまでも「舞台少女」として舞台に立つ彼女らを駆動させるものであると言えます。

最終節、レヴュースタァライトはファンのことを「舞台創造科」と名づけ、一体となってステージを、コンテンツを作り上げるいわば共犯関係であることが再度提示されます。この共犯、言い換えるなら共創関係としてのファンと演者の関係性は、メジャーアイドルにおいては冒頭でも申し上げたとおり繰り返しにはなりますが、日向坂46のメンバーと「おひさま」の関係性に近いものがあるのかなと。『JOYFUL LOVE』における虹色に代表されるような演出における観客の組み込みは、日向坂を一緒に作っていくよ、という彼女らの意思表示ではないだろうかと思うのです。ただし、観客としての「おひさま」はこの共犯関係に無自覚でいるのではなく、ともすればレヴュースタァライトにおける「燃やし尽くし」に加担してしまう危険性と隣り合わせであることを認識しながらも彼女らと向き合わなければなりません。社会やグループを取り囲む環境が変化していく中で、培ってきたファンとの関係性が変化してしまわないように、観客としての自身も影響をともすれば及ぼしうる位置にあることを感じ取りながらオタクをしていきたいですね、、とりあえずアマプラで総集編と劇場版はいつか必ず見ます(ここで宣言しておく)

第9章:もしもアイドルを観ることが賭博のようなものだとしたら

本章において「推す」ことを「賭ける」と言う文脈で表現した点においては挑戦的で面白いし、実際のところ「推し」ている中で直面する「よくなさ」も経験してきている身としては、この「よくなさ」を孕む行為にベットしていく行為そのものが「賭け」であり、そういった意味で本章の論旨には賛同するところが大きかったです。1点反論と言うか実感とは異なる点を挙げるなら、「失敗するかもしれない」「うまくいかないかもしれない」と言う眼差しで見つめること、の部分かなと。推しとして眼差している人には成功、成長、またステップアップしていってほしいし、もしくは失敗したとて、それを殊更に責めたり掘り返したりはしたくないなというのが私のスタンスであるが故に、そう感じた部分ではありました。

本章の後半ではこの「賭け」の側面よりも「よくなさ」の側面に焦点を当て、本質的にアイドル消費が持つ無責任性を見つめていきます。アイドルの「握手会」を題材とした「消費をめぐる非対称性のやましさ」、また「生身」への欲望への制限とその困難について述べられています。ここでは「握手会」という行為そのものというよりも、行為そのものが持つ性質に対しそれを殊更に否認しようとする姿勢であったり、SNSにおけるミームや露悪的なジョークなどが本人たちに届きうるという現状、またその伝わり方が国境を超えて意図しない受け取られ方をされてしまう可能性についても言及していました。

そもそもアイドルオタクであることは後ろめたいことなのか?という部分について、YesともNoとも私は現時点では断言できません。アイドルオタクになって得たものの大きさと、「あり得たはずの世界線」を考えてしまうことなんて往々にしてあるし、色々書いたり思ったりしつつもこの消費行動(CDを“積む”行為など)にはしっかりと「加担」している側面もあり、その都度“引き裂かれ”ながら目の前のアイドルに向き合っている、と言えなくもないのではと思います。個人としてはこの「オタクという生き物」のある種みっともなさにも向き合った上で、日々のアイドルに対して「観て」いくことが肝要であるなと感じています。「オタク」と認識してから初めて始まる部分というか。だから、「おひさま」ではなく「オタク」が「おひさま」と呼ばれているんだよな、というか。そういう感じのことを考えていましたね。

おわりに

「アイドル」を論じる書籍の中で、主に女性メジャーアイドルを想定したものとしてはこれまで読んだ中だといちばん諸問題に対する提示がなされていた書籍だったように思います。そして演者である宮田愛萌さんや清宮レイさんに届いているという点も現象として興味深かったです。ただ紙幅の都合というのは理解できるものの、やはり全体で見たときに「男性アイドル」に関する言及ももう少し欲しかったし、ライブアイドル界隈における議論はそもそもメジャーアイドルのファンに比べたプレイヤーの数や細分化が進んでいるので一概に議論が難しい部分もあるものの、それでも視野としては欲しかった部分もあります。仕方ないと言ってしまっては元も子もないので、これはオタク側がアーカイブしていくしかない部分でもあるのかなとか。

「アイドル」は偶像と訳されることが多いですが、紛れもなく眼差す主体としてのわたしにとっては「アイドル」は実像であり、そこに存在する人間であり、と同時に職業でもありアウトプットでもあり、そうした多義的な姿を多義的なまま受け取れるか、というのが今後のオタクとしての在り方の目標です。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?