スペシャル解剖学【三角筋】

※この記事は【スペシャル解剖学マガジン】にも掲載しております。月に2冊以上買われる方は、マガジンをご登録される方がお得になります!ぜひお試しください!

こんにちはー!ちょんまるです!!

今回は肩の筋肉”三角筋”について書いていこうと思います!

最近大人気の三角筋ですが、肩の怪我は非常に多いです!

正しいフォームで効率よく鍛えて、周りと差をつけちゃいましょう!!

ご購入を検討されている方へ。内容はこんな感じです☺️⏬

☆目次☆

・三角筋とは

・起始停止

・作用

・支配神経

・作用の切替り

・関係の強い筋肉

・サイドレイズの真実

・肩甲骨の角度との関係

・トレーニング

・エラー

三角筋とは

三角筋とは言わずと知れた肩の筋肉です。

①鎖骨部(前部)

②肩峰部(中部)

③肩甲棘部(後部)

に分けられます。

特徴としては、前部と後部は紡錘状筋ですが、中部だけは羽状筋となっていますので中部の方が比較的強い筋発揮をします。

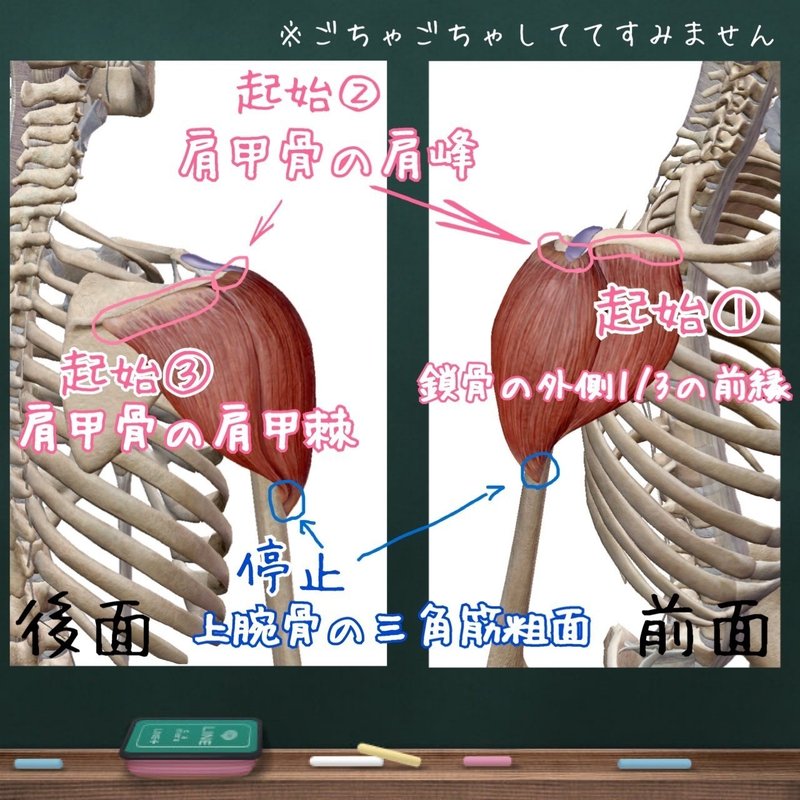

起始・停止

①鎖骨部

起始:鎖骨の外側1/3の前縁

停止:三角筋粗面

②肩峰部

起始:肩甲骨の肩峰

停止:三角筋粗面

③肩甲棘部

起始:肩甲骨の肩甲棘の下縁

停止:三角筋粗面

停止部は全て三角筋粗面に停止します。

起始部の鎖骨部・肩峰部・肩甲棘部ですがこれは、起始部の付着している場所の名前が由来です。

作用

①鎖骨部

肩関節の1.屈曲 2.内旋 3.水平内転

②肩峰部

肩関節の1. 外転

③肩甲棘部

肩関節の1.伸展 2.外旋 3.水平外転

厳密にいうと、肩関節が60度ほど外転したあたりからフロントもリアも外転に働きます。

支配神経

腋窩神経(C5〜C6)

”エキカ”と読みます。

腋窩とは脇付近のスペースを言います。

作用の切替り

作用には書きませんでしたが、筋の走行を見ればイメージがつくように、前部と後部は肩関節の外転作用を若干持っています。

それは、肩関節外転60度以上の時です。

大体の人は60度以上あげると思うので、その際メインはサイドですが補助的にフロントとリアも使っているということになります。

つまりサイドレイズは全ての三角筋を使ったトレーニングとも言えます!

優秀ですね!

関係の強い筋肉

三角筋の起始部はある筋肉の停止部とほぼ同じです。

その筋肉は僧帽筋です。

僧帽筋の停止部

上部=鎖骨

中部=肩峰

下部=肩甲棘

見るからにめっちゃ仲よさそうですよね!!笑

三角筋と僧帽筋はお隣さんなので、比較的相関して働きやすい筋肉だとわかります!

サイドレイズで僧帽筋に入っちゃう😒

というのも多少は仕方のないものだと思いましょう笑

厳密にいうと、肩甲上腕リズム(僧帽筋パートでお話しします)の関係上、肩関節が動くときは一緒に僧帽筋も動くのが正しい動きと言えます。

サイドレイズの真実

トレーニーの皆様なら一度は聞いたことがあると思います。

”サイドレイズ小指からあげる・あげない論争”です笑

結論から言うと、あげません!😟

しかし、小指からあげた方が効くのは事実です。

理由としては、小指から肩関節を外転させていく状態というのは、肩関節は内旋位であると言えます。それと連動して肩甲骨は外転します。

すると肩甲骨は固定され、腕をあげる際三角筋に刺激が入りやすくなる。ということです。

これだけ聞くと、小指からあげる方がいいやん!!

と思われるかと思いますがそもそも何が間違いかというと、その動き自体が体の構造上間違っています。

みなさん一度腕を真横から真上に挙げてみてください。

ポイントは、前からではなく必ず”真横から真上に”です!

その真上に来た時の手のひらはどこに向いていますか?

前あるいは内側に向いてませんか?

これが正しい体の使い方なんです!!!

外側に向いている人いたらちょっとやばいかもしれないです笑

逆に手が外側に向いている場合というのが、サイドレイズで小指からあげた時の手の向きです。

わかりますか?笑

身体の構造上、肩関節を外転していくとき肩関節は外旋するのが正しい動作になるのです。

これを内旋したまま(小指から)無理やり外転させようとするため、肩峰と上腕骨頭の間で筋肉が挟まり、インピンジメントを引き起こす原因となるのです。

またサイドレイズのフォームで肩関節を90度以上外転させる場合も、体の構造上肩を痛める可能性があります。

よって正しいサイドレイズのフォームとしては、手のひらは真下に向けて、手の甲と地面が平行になるようにし、80度〜90度くらいまで外転する。という感じになります。

また補足で、肩甲骨というのは上から見たときにまっすぐではなく、若干角度がついています。これを”肩甲平面”と言います。

人間が手をあげる際、この角度であげることが一番体への負担が少ないとされています。

ですので、この肩甲平面の延長線上に腕をあげるようにして動作を行うことがベストと言えます!

※とりあえず小指からあげるといずれ絶対怪我するのでやめましょう!

さらに補足ですが、アップライトローという種目も、肩関節を内旋させた状態で外転する種目なので、怪我もしやすくあまりオススメしません。

エラー

三角筋は肩甲骨および鎖骨に付着しています。

そのことからわかるように、鎖骨や肩甲骨の動きが悪くなると肩をあげづらいというようなエラーが発生します。

特に、鎖骨に付着している大胸筋や鎖骨下筋など、これらが日常生活の何らかの影響で拘縮したり短縮位になっていたりすると、鎖骨が下に引っ張られ肩が上がりにくいというようなことが起こります。

ですので肩トレの前はもちろん、日頃からそれらの筋肉をほぐしておくことで肩の怪我のリスクを軽減することができます!

詳しくはインスタに載ってますのでそちらをどうぞ笑

👇ちょんまるインスタはここをクリック👇

まとめ

1)三角筋は

①鎖骨部(前部)

②肩峰部(中部)

③肩甲棘部(後部)

に分けられる。

2)起始・停止

①鎖骨部

起始:鎖骨の外側1/3の前縁

停止:三角筋粗面

②肩峰部

起始:肩甲骨の肩峰

停止:三角筋粗面

③肩甲棘部

起始:肩甲骨の肩甲棘の下縁

停止:三角筋粗面

3)作用

①鎖骨部

肩関節の

1.屈曲 2.内旋 3.水平内転

②肩峰部

肩関節の

1. 外転

③肩甲棘部

肩関節の

1.伸展 2.外旋 3.水平外転

4)神経支配

腋窩神経(C5〜C6)

5)作用の切替り

前部と後部は肩関節の外転位60度以上は外転。

6)僧帽筋と関係が強い

7)サイドレイズは小指からあげない!怪我するよ!

8)鎖骨や肩甲骨周りの筋肉をほぐそう!

以上、これらを意識してトレーニングを行えばあなたもきっとガンダム級の肩を手にすることができます!

肩のインピンジメントはトレーニーに生じやすいものではありますが、正しい動作で行えば怪我は防げますので、是非みなさん参考にしてやってみてください!

それでは、次の記事でお会いしましょう!さよなら!!!😘

☆☆☆☆オススメの記事☆☆☆☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?