笙野頼子『放火予告を「免れて」います』①

1 男尊左翼、女消の次は?

お邪魔いたします。他称「タフなカナリア」、笙野頼子です。難病、貧乏、不当糾弾、それでも友達や編集者に助けられて未だに囀り続け、言論の自由を「享楽」しています。

ずっと書いていたFLJサイトはお休みしています。というのも、——FLJは昨年、管理人とURLが変りまして(https://femalelibjp.net/)、

その交替手続きの間は投稿が出来ず、その後も双方のスケジュール調整が難しかったのです。

また、拙文はいつも海外在住の専門家やバイリンガルの研究者で構成された校閲チームに無償で助けられているのですが、この人たちが最近翻訳や看病で大変忙しく、何もかもは頼みにくくなっています。なのでネットで連載を書くよりも新刊を出す方を優先していました。まあ今回は自分の本の紹介なので、版元のサイトに書くのが一番良いですね。

https://choeisha.stores.jp/items/658d08d639389200318b482f

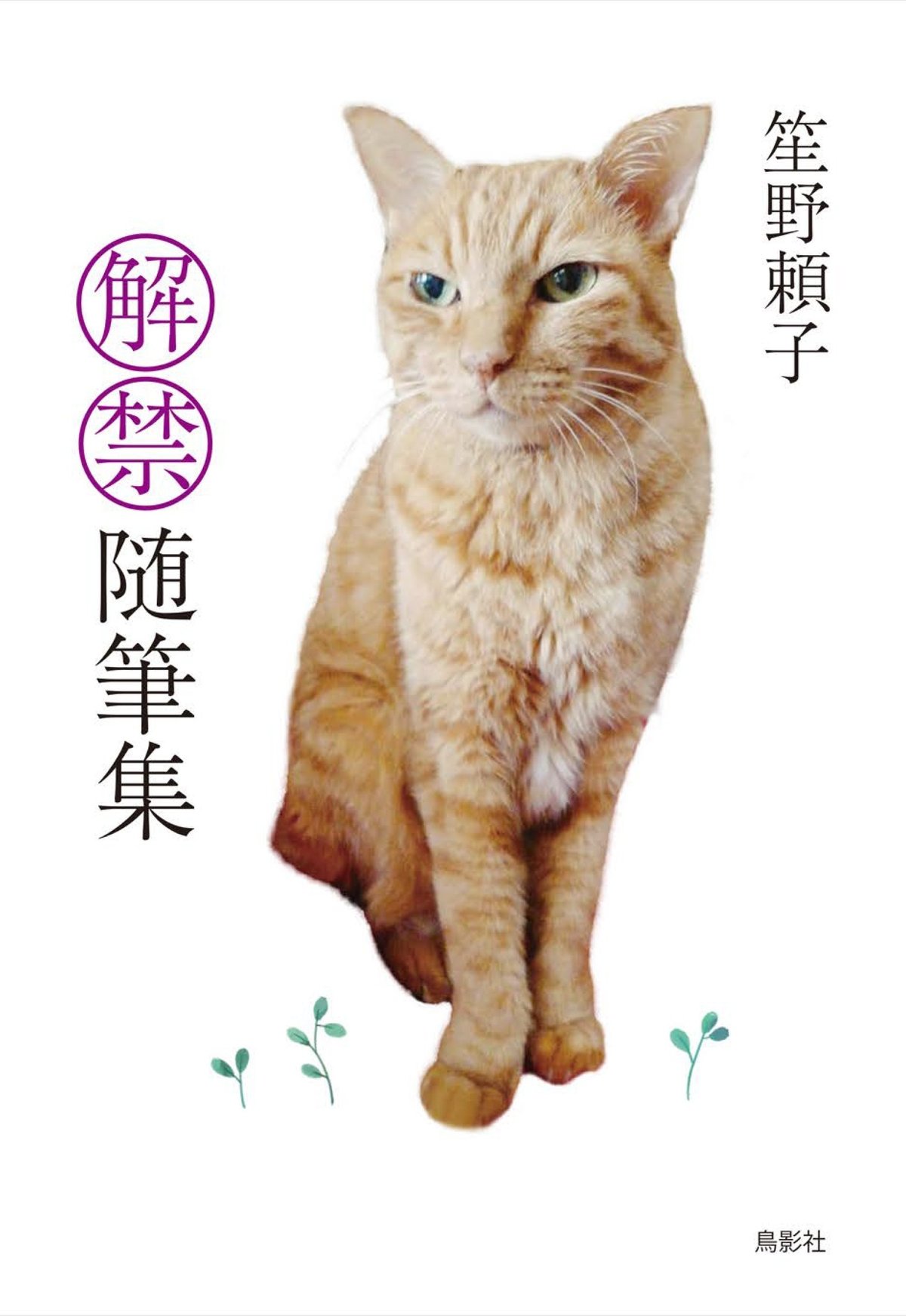

二月九日に鳥影社からの三冊目、『解禁随筆集』を刊行しました。2022年5月の『笙野頼子発禁小説集』、23年の『女肉男食 ジェンダーの怖い話』、そして今回は随筆集とたまたまですが反ジェンダー三部作になっています。この二年の情勢を「発禁から解禁へ」、と私は捉えました。というのも、……。

事態は転々、TERF(Trans-Exclusionary Radical Feministの略)同志も意見を異にし多様化してゆく(最近はなんと、にわかまでいます、私をにわかだと言ってきます泣)。

そんな中私の筆では追いつかない程の速度により、海外から日本に危機は迫りつつある。けれどこの間、今まで隠蔽されていた情報は少しずつ紙の媒体に届くようになっています。それを解禁と私は称してみました。ていうか絶対に希望を捨てません。

運動は分派して長期化するものの、TERF達は貴重な成果を手にし驚異的な抵抗を続けていると私には思えます。そもそもあの最高裁判決の国賊ぶり、総理の米帝への隷属ぶり、海外の植民地と化す地方自治体、一番腹の立つ左翼の「外資化」、中に女を守る議連だけは有り難いですが多くがマスコミに叩かれて満身創痍という、……。

すべて煮え切らぬ混迷の中、TERFは進んでいく。その変わらぬ一点共闘の連帯に私は救われています。ことに今回の「異論」を含んだ新作を読んだ上で、応援ツイートしてくださった方々の寛容さ、度量に感謝しています。

文学に馴染まなくとも読破してくださった方、慣れない政治話に付き合ってくださった長年の文学読者様、その他、様々な今までのポストや、そのリポストに心からお礼申し上げます。と、喜びつつ、さて、刊行から三ヵ月も経っているのに今頃になって「新作紹介」です。少し不自然かもしれません。とはいえ、……。

刊行直後から急に、言論環境も激動していますので。

笙野 頼子『解禁随筆集』読了📖

— 𓋴𓄿𓏏𓏏𓇋𓈖 𓎡𓃭𓍯𓏏𓎛𓇋𓋴 (@blwyellowwillow) May 24, 2024

正直に言うと、前半部を構成する随筆群は文壇に詳しくない私には全く意味が分からなかった😭でも、後半部のこの「女肉男食」の続報を読むだけの為だったとしても、手にした価値は十分だったと思っている。その名の通り、著者の『女肉男食』のその後の顛末が綴られている pic.twitter.com/IJNTdsGeIK

『解禁随筆集』笙野 頼子

— うさぎや (@usagiya2007) February 15, 2024

解禁というか今のうちにというか、新旧様々な随筆等々。しかし主張は一貫している。旧作が予言だと言われるのも仕方ないくらい、どんどん悪い方へ傾いていく現実が浮き彫りにされていく。#読書メーターhttps://t.co/MaHxpolCzP

『解禁随筆集』(笙野頼子)

— 馬場秀和 (@babahidekazu) February 12, 2024

―

今後はもう出せないかもしれない全部を載せておきます

―

『発禁小説集』と対をなす、というか続編。裁判(勝訴)から政治闘争まで様々な戦いの記録と最新戦況報告を収録した短編集。https://t.co/t526oGpvNp

2 放火予告を「免れて」はいますものの、……

折角、ツイッターで紹介していただいた拙作ですがその後奇妙な程、話題になりません。まず『トランスジェンダーになりたい少女たち』と拙作は分断されたままです。読者が被らないという事はあり得ないのですが、書評の依頼もなく、連帯出来てません。

新聞の応援投稿も没になりました。あの本は直に放火予告で脅されて、その一方、私は無事。同じ志でも同じには見えないという事でしょうか。私だけ「免れて」いてずるいですか。

しかし今現在のこちらも、けして無事というわけではないのですが。

例え放火予告はされなくても、拙作は初期からもう、「燃やすと煙が汚いからゴミの日に出せ(要約)」だの、最近でも全作品、古本屋までも監視しろとか言われていて、『女肉男食』など、新着即閉架にされている図書館もあるそうです。或いは隠さないと本が破壊されてしまうのでしょうか。無論、……。

いまやすっかり勢いを失いましたけど、笙野頼子が吊し上げられてた頃は、性自認という概念に疑問や疑念を持つだけで差別だ、ましてや批判するなんておまえはとんでもない差別主義者だ、トランス女性は女性です! ターフ!ってイナゴのようにたかってきましたからねー。

— 栗原裕一郎 (@y_kurihara) May 1, 2024

うちの市の図書館は、笙野頼子『女肉男食 ジェンダーの怖い話』を入荷してすぐに書庫に収めたよ。(通常は開架。古くならないと書庫には入れない。)

— 三鷹うい (@Oui_mitaka) March 30, 2024

たぶん、表に出していると破損されるリスクがあると判断したのだと思う。

書庫から出してもらう人は司書と直接話すのでリスクがない。 https://t.co/ZXycbCTu9H

それでも敢えて所蔵して下さったすべての館と、何よりも新旧読者のリクエストに感謝しています(ことに今回、実はリクエストにすごく救われています)。

思えばカドカワが例の出版停止をした時、私は出たばかりの『解禁随筆集』でその後退振りを批判していました。しかしあの後すぐ仲間の、「クラウドファンディングするぞー」と言う話を直に聞いてホッとしたり、さらにその後数社が声を挙げて版権を求めたこともすぐに知りました。やがて版元が決まり、新聞が報道するようになったのを見て、雨降って地固まる、これで自由に物が言えるようになると安堵したのですが、……。

それが結局、急激に逆行しました。雪解けのあとに報道の冬、放火予告。 言論、出版、書店、すべてが不安に包まれました。しかしそれでも、この前言ったように私はベトコンです。少しずつ続けます。

運動の方針が違うところにも、署名などで出来るだけ協力しています。没投稿や没寄稿大手総合誌没インタビューについてはFLJにも迷惑なのでいちいち発表しません。また、水面下で働きかけなどはしていても議員秘書氏の返信メールなども相手の迷惑なので発表しません。書ける報告は今回の書き下ろしに入れています。なので、——「あいつはなんでさぼっているの」とか、「どうせ病気の悪化だろ」とか、「多分ひとりで死んでいるね」、とか思わないでください(ガンにもなっていません)。

ついでに言いますと拙作について「ネットが知っている事ばかりだから」と仰る方、実はネットでもまだ基本さえ知らない人が多いんですね。そしてこのような現状を危惧している方々の手で、例えばGwenさんという方のご尽力によって、感謝すべき啓蒙が実行されています。TERFの一般的定義もこれで分かります。

笙野頼子さんが『女肉男食』p.39〜p.41で書いていた、TERFとみなされる主張を抜粋して紹介します。

— Gwen🐙 (@000Gwen) May 4, 2024

・男は女湯に入るな

・男は女子トイレに入るな

・男は女子シェルター、女子病棟、女子採尿室を使うな

・男はオリンピックの女子スポーツに出るな

・男は婦人議員枠で立候補するな https://t.co/cW7NfQ7Ll3

私は早くから直に仲間が教えてくれたり海外GC団体からのメールや国会周辺から聞いた話を書いているのです。そして現時点でもまだ何も知らないネット外の人々に、届けようとして書いてもいます。最終的にはTERFの大活躍を残したいのです。

ともかくネットにいない時、私は何かしています。今までと少しも変わりません。

鳥影社から出すこの三冊目のテーマも、いつもの表現の自由、マンネリ上等です。

ただ、今回は性自認だけではなくそれ以前にも、新世紀に入ってずっとやってきた、自分の限界に挑戦する私的報道の集大成となっています。

なおかつそれによって現在TRAに同行するマスコミ、文壇という困った存在が、実は昔から言論環境の宿痾であった事を示しています。例えば、——文学賞選考や文芸誌の内部事情について、また文壇内ではなかなか書名を名指しにしにくい柄谷批判の解禁決定版、さらに最高裁判決(私は当然被告・勝訴です)によってやっと封印を解かれ収録出来たエッセイも入りました。無論、……。

現在の最大関心事、反ジェンダーに関してもぎりぎりまで解禁をしております。すべて、表面には出ないが本当の事ばかり。とはいえ現時点、ここに書けないことが少しはあります。というのも、——現在もずっと仲間は水面下で重要な活動をしていますので。なおかつ私だけ国会関連の情報を貰っても、戦略上伏せなければならない事もありますので。

前作『女肉男食 ジェンダーの怖い話』の続報として、書きおろしで薄い本一冊分も入っています——それは前作から続いた他称TERF達の気高き戦い、女たちが意見を次第に異にしながらも、根気よく続ける一点共闘を、仲間に確認しながら記録したものです。さらには保守議員サイドに事実確認をした自民党秘話的なものも含まれています。私なんかが書いては勿体ないなあと思いつつですが。

こんな特ダネを報道しないマスコミは所詮海外の権力に動かされているのではないでしょうか。私がもし新聞記者ならクビを賭けてでも書くと思います。

最初はここだけ前のようにして出そうかと思っていました。しかし総合的な文脈も必要と思いこの形にしました。今後は文庫化ならぬシングルカットが必要なのかとも、……。

とはいえ、私の考えや行動は文学的なもので、そういう明晰な方向化には向いていません。そもそも、根本、合理的な活動家たちとは違う発想をしてしまっているところもあるかと思います。特に最近はそれが強めになってしまっています。例えば、……。

GID特例法の改悪原因となるあの違憲判決に対抗するためには、特例法の厳格化が絶対必要と私は考えています。それを、たとえ法律素人でも敢えて本書では、「なりすまし、つけこみ、不当糾弾(別にし○きでもいいですがマイナー用語なので)粛清法」と名付けて提案しています。とはいうものの、私のこの発想は拙く、取り敢えずこの中で国会関係者に評価されたのは今のところ「性犯罪者に戸籍変更させない、していたら戻す」というところだけです。しかしここからまず読者に読んで貰いお知恵を拝借して進めば、改善、実現化の余地があるかもしれません(微かな望みとしても)。というわけで、……。

あっちこっちから少しずつ、違憲にならぬように構造なき縛りを何重にもかける。戸籍変更の厳格化、定期的な審査を認めてもらい、ひとつでも間違いがあったら誤診した医師をも重罪にすると主張する以上は、……。

女性スペースを守る会が出したGID特例法の改正法案を私はこの中で少し批判しています。無論あれが苦渋の選択である事は知っています。しかし敢えて不十分と言うしかない。でも、それで彼らと連帯していないという事ではありません。むしろ協調のためにしている事です。そもそも、……。

最初からこの問題はフェミニズムも越えた、右も左もない女の一点共闘です。自由に意見を言うことで割れるような、やわな信頼関係ではダメだと思います。なおかつ、どこからでもいいから例の違憲判決に対抗しなくてはなりませんから、いろんな可能性に繋げて行くべきで、そのためには作家ならでは少し変でも自由に物を言うべきだと思ったのです。でも、……。

そういう発想自体が「運動と関係ない邪魔な異論」なのかも。ていうかともかく、私のこの作品もまた文学なわけです。

②は下記からご覧いただけます。