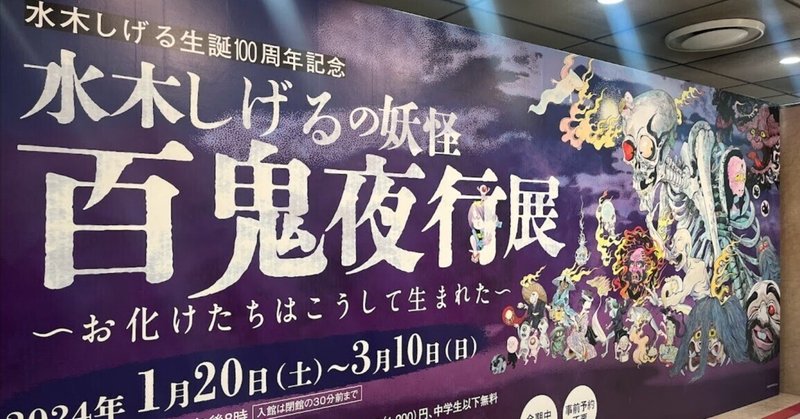

水木しげるの妖怪 百鬼夜行展 ~お化けたちはこうして生まれた

今回は鬼太郎ではなく、一般的な妖怪にフューチャーした展示になっていた。だから、砂かけ婆やぬりかべ、子泣きじじいといった鬼太郎ファミリーに加わっている妖怪もいたが、あくまでも妖怪カタログのひとりといった扱いだ。

大量に展示されている原画を眺めていると、妖怪によって目の描き方だとか、全体のタッチなどが全然違うことに気づく。デフォルメの強度を調整するのが自由自在だ。

それは妖怪だけでなく、人間の姿も同様だ。たとえば手の描写でも、よれよれとした線で簡単に描いてあるときもあるし、きちんと関節まで描いてあるときもある。多くの漫画家ができることなのかもしれないが、そういったことに気がついたのは1つの収穫だった。

水木しげるの一番、二番弟子の荒俣宏と京極夏彦が喜々として師について語る動画も流れていた。

特に京極夏彦のトークがよい。

まず、妖怪とは、もともとは怪しげな現象そのもののようだ。空気感、といってもいいかもしれない。それを具象化したものが、いわゆる妖怪として知られるキャラクターになっているようだ。もちろん、これは水木しげるがはじめて考えたものではない。ただ、水木しげるはそれをリアルに人に伝えるために、様々な工夫をしていた。そのためには、なんでも使ったという。それはほぼパクリのような気もするが、京極夏彦の説明によると、「水木試験」に合格して、妖怪をリアルに伝えるための素材として採用されたのだ、という。モノは言いようだ。

着目したいのはパクリかどうかではなく、水木しげるが自らの体験や収集した資料や情報を組み合わせて様々な妖怪の絵を描いていた、という点だ。

発明とは既存のモノの組み合わせである、というのはよく言われることだ。ジェイムズ・W・ヤングの「アイデアの作り方」という本にも書いてあるし、ジョブスもそうだった。水木しげるもそうだったと聞いて、非常に合点がいった。

それにしても、水木しげるの絵は、ある種の不気味さを醸し出しつつ、なおかつ人を惹きつけてやまない魅力がある。それは水木しげる自身が妖怪に対して感じていた魅力なのかもしれない。そう考えると、京極夏彦が語るように、水木しげるは、妖怪の持つ空気感をリアルに伝えるという工夫は、見事に結実していたということになる。

サポートいただくと、よりよいクリエイティブにつながります!