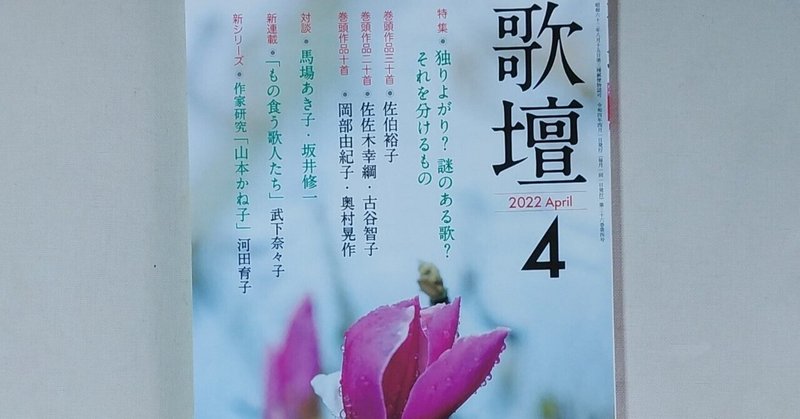

『歌壇』2022年4月号

①「対談 馬場あき子・坂井修一」馬場あき子〈歌はつねに、うたうべき個についたものだから、たとえばいま自分にとって一番気になるもの、それをうたうのが歌人だという考えもあります。〉対談で一番惹かれた発言。歴史的縦の時間、同時代の横の空間、よりも、かな。

②微笑んだまま生きるのはむづかしい 平たい窓に筑波嶺は沿ふ 山木礼子 この微笑みは愛想笑いだろう。「まま」の句跨りに時間の経過を感じる。義実家でのひと時、微笑みながら、ふと目を逸らした窓の外に筑波嶺が見える。「平たい窓に…沿ふ」という表現が鬱屈を表している。

③藪内亮輔「時評」〈「書は人なり」に対し、書は文字の美的工夫であり、線の美である、すなわち「書は形象(造形美術)である」という論がある。この対立を、短歌における人生⇔言葉の対立の類推とすることはやはり乱暴であろうが〉なぜ短歌において人生と言葉が対立する概念なのか。

言葉派とか人生派とかは誰が言い出した概念なのだろうか。用語の規定する範囲が大き過ぎて批評用語としては意味を成さないように思うのだがどうだろう。二項対立を持ち出すこと自体、分断を進めることにならないか。本来そこに対立するものが無いとしたらなおさらだ。

④吉川宏志「かつて源氏物語が嫌いだった私に 葵」〈恐ろしい嫉妬心が生まれてくるきっかけは、ほんのちょっとしたことなのだ、という紫式部の洞察が鋭くひかっている箇所でしょう。六条御息所は、葵上と比べて世間から軽んじられている悔しさを、心の奥底に隠していました。その恨みが、小さなことを引き鉄(がね)として燃え上がってしまう。だから周囲の人も気づくことができない。〉子供の頃、『あさきゆめみし』を読んだ頃から一番好きな女君は六条御息所。なぜ子供なのに…。今回も細かく心理が説明されていてワクワクする。

⑤「源氏物語」〈葵上は、六条御息所の憎悪の対象ですが、じつは一体的な存在でもある。二人は似ているからこそ、生霊(いきりょう)に身体を乗っ取られてしまったのかもしれません。〉ここを読んで呆然とした。葵上と御息所が一体的な存在…。考えたことも無かった。お互い似ていて、同じような憎悪を隠し持っていたということか。何だか非常に辛い話。

吉川は、河合隼雄の『源氏物語と日本人 紫マンダラ』(岩波現代文庫)をヒントに書いている。即ポチした。元々河合隼雄は好きなので読むのが楽しみ。

御息所は好きだけど、葵上はあまり出て来ないし、感情もよく分からないと思ってきた。葵上の本心が分かり難いのは、彼女が読んだ歌が物語中に無いからだ、とまず吉川は述べ、次に正妻は夫に歌は詠まないという工藤重矩の説を紹介している。これにもびっくり。葵上に少し興味が出て来た。

⑥中西亮太「斎藤史はこの地で生まれた」〈この熊本時代の「枯蘆の白け立ちたる洲を切りて長く伸びたる突堤の上に陽光(ひ)」や(…)よりもその後の「白い手紙」の歌の方が初々しいとしたら、それは演出された初々しさだろうと私は思う〉多くの読者は『魚歌』から斎藤史を読み始める。

史は『魚歌』の後記にそれ以前のものは切り捨てたと言っているから、たしかに挙げられた歌は硬質でかなり『魚歌』前半の調子とは違う。中西のように初出を辿って読んでいる評者はやはり強いと思った。中西の姿勢を尊敬する。

⑦「斎藤史」中西亮太〈史に限らず、歌人は人の歌について語ろうとして、結局自分の歌について語ってしまうのかもしれない。〉これは何かすごい痛いところを突いた見方だと思う。もしそうなら、迂闊に人の歌は評できない…。

⑧男偏といふ部首はなくをとこらが妬み嫉みの蔦を這はせる 栗原寛 嫉妬に男も女も無いと思う。ただ、嫉妬の字はどちらも女偏。男の嫉妬の象徴として蔦を使っているが、蔦が陰湿な植物のように思えてくる。表すものに比喩が引っ張られているというか。

⑨水鉢のメダカはどれも似たやうでどの子が死んだかわからぬ悲しさ 松原あけみ せめて金魚ぐらいなら見分けがつくのに、どの子が死んだかさえ分からない。取り替え可能な命の悲しさ。かけがえの無い存在ではない。大局から見れば自分の命もそうだという思いがあるから悲しいのだ。

2022.5.2.~9.Twitterより編集再掲