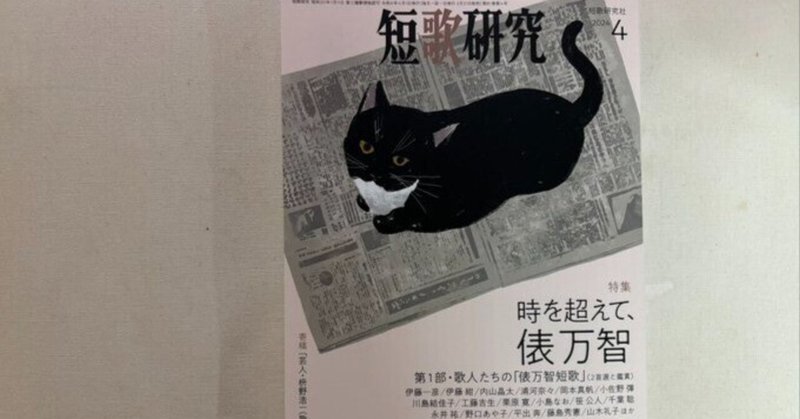

『短歌研究』2024年4月号

①ふと人の気持ちが遠く退がりゆく果ての視界を呼びたり 海と 佐藤弓生 一緒にいて心が通っていると思っていた人の気持ちが、遠くへ退いていくのがありありと分かることがある。それを遠く眺める視界の果てに海を見る。喩が景になり、景が喩になっている。

②子は専(もは)ら愛享ける側に息づきて、たまきはるわれを父たらしめる 高島裕 子を愛する父の立場から詠った歌。子供が自分の愛を享けてくれるから、自分は父でいられる。「たまきはる(魂極る)」という強い枕詞が、子を愛する自分自身を言祝いでいるようだ。

③吉川宏志「1970年代短歌史」

〈実際の天気予報の引用であろうが、「寺山修司」という署名があるために、詩作品として読むように読者は誘導される。(…)なにげない言葉が、場によって詩性を帯びることがある。短歌の定型にも、そうした役割があるのではないか。〉

詩についての考察を援用して、定型の役割を言い得ている。この前段に

〈おそらく冨士田元彦は、作品の内容以上に、言葉が置かれた場が、詩性を生み出すのに重要な役割を果たす、ということを考えていたのではないか。〉

とある。今回は70年代の編集者論。

④吉川宏志「1970年代短歌史」

〈子馬の出産という自然をとらえた映像は、戦争推進という文脈の中に置かれるが、映像に力がある場合、その文脈を超えて、生命的な輝きを帯びる。〉

これも冨士田元彦の問題意識について触れた論。文脈を超える、に考えさせられる。

⑤吉川宏志「1970年代短歌史」

〈この頃(1970年代後半から80年代半ば)から、歌集は従来よりも自由に出版できるようになってゆく(かつては結社の先生の許可が必要だったりしたのである。)多くの人が積極的に歌集を出す時代がやってきたのだ。〉

この頃から、という時代の潮流の変わり目を可視化する姿勢が必要だと思う。いつの間にか以前とは違う、ということの変わり目。歌集出版史的なことを大きく把握しておきたいと思った。

⑥川本千栄「後藤由紀恵『遠く呼ぶ声』評」

この身体ひとつがすべて洞ふかきところに灯る火を確かめて/すなおなる身体はしたがうアラームの音の種類はさまざまにある 後藤由紀恵

〈連作はその(ミイラの)歌姫が主体に憑依したかのような歌と、主体の現実の日常の歌が対比する構成となっている。〉

歌集中の連作「春の呪文」に強い感銘を受けた。歌集評もそこに力を込めて書いた。

⑦川島結佳子「時評 あなたはいったい何者なの?」

〈「現代短歌」2024年3月号の特集は「新人類は今」であった。(…)「新人類」とは何者なのだろう。〉

私のエッセイも取り上げていただきました。ありがとうございます。「団塊」と違って「新人類」は死語ですね。

〈誰かを「特別」であると語ることは、その特別さがわかる自分も「特別」であるということになるからだ。〉

この時評のこの辺りがなかなか辛辣だ。言うべきことを言ってしかも建設的な時評でとても面白かった。

2024.4.22.~24. Twitterより編集再掲