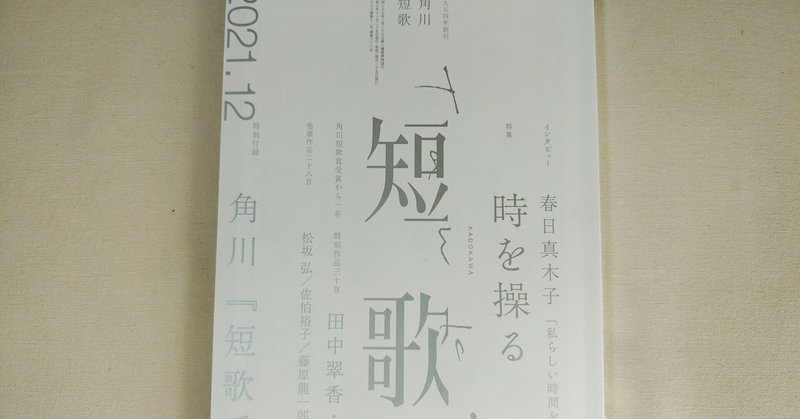

角川『短歌』2021年12月号

①「私の公募短歌館」都築直子〈自分の書いたこの一行は、果たして短歌と呼べる代物なのか。ただの日本語の切れ端じゃないのか。まわりに短歌を書く知り合いはいないから、聞くことも出来ない。〉

分かるわー。回りに短歌を作っている人が誰もいない、そういう状況。これでいいのか誰にも聞けない。ネット以前の時代のことだなあ。

②ペットショップがいつのまにやら増えている街の渇きに風走りゆく 中津昌子 コロナの影響だろうか。家から出さないペットを飼っておうち時間の充実を図ろうという気持ちがあるのかもしれない。それは人との繋がりに渇いているから、というのが作中主体の解釈なのだろう。

③坂本信幸「万葉歌の「時」の表現」去年(こぞ)見てし秋の月夜(つくよ)は照らせども相見(あひみ)し妹(いも)はいや年離(さか)る 柿本人麻呂〈月の光において「時」は循環するものであるが、妻の死においては「時」は過ぎ行くものとしてある。〉〈やって来ては過ぎて行く年は限りなく続く「時」として存在した。しかしながら、個としての人間の「時」は限りあるものであった。〉

万葉歌を引きながら、「時」表現にポイントを絞って解説する。歌もよく理解できるし、万葉人の時感覚がとてもリアルに伝わってきた。

④小島なお「時評:描写という物語」〈見たままを写し取るだけが描写ではない。心のなかにある記憶やイメージを映像化してつたえるのも大きな意味での描写と言えるのかもしれない。〉描写という用語は整理されるべきと思っているが、この時評は描写に特化していて分かりやすい。

瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上にとどかざりけり 正岡子規 この歌に対して小島は高野公彦の『歌の光彩のほとりで』での高野の解釈を紹介。子規は『伊勢物語』に描かれた豪華な藤の花を思い浮かべ、自室の藤の花房の短さと比較していたのではないかという説だ。

〈写生の実践の作として鑑賞してきた。しかし高野の文章を読むと、この歌を写生の言葉だけで単純に語ってはいけないのかもしれない、という気がしてくる。〉とても驚いた。子規は見たものを見たままに詠っていたと私は信じ込んでいたからだ。この時評の結語も良かった。高野の説をもっと知りたい。

⑤夕風にしなふオリーヴ見なければよかつたとおもふ表情をみた 魚村晋太郎 人は他人の全てを知りたいわけではない。見なければ良かったものを、距離が近ければ見てしまう。風に撓うオリーヴは強い木。撓って見せるが折れることも従うことも無い。オリーヴは相手の人柄を暗示する。

2022.1.19.~20.