無力な自分を過大評価する人に要注意

ある人のnoteを読んでいると、腹を抱えて笑い転げ、激しく賛同してしまった。そこにあるのは、似非コーチングや似非コーディネーター、似非スピリチュアルな人間の存在とその挙動に関するものであった。

確かに書かれていた記事は的を射ており、よほど自分大好き人間が虚栄のために、自己過大評価を行い、自己暗示をかけて、如何にも立派な先生面してnoteデビューしているのであろうと。

自分を評価してくれるのは、第三者である。それを自らをエベレスト山のように高く評価して、極上のノウハウを提供するかのように書かれているが、価値なき戯言であるに過ぎない。

そんな無能な人間の戯言に耳を傾ける必要はないが、その存在は、フェイクが通用する今の世の中では、非常に危険な領域に生息する人間である。

実務書の紹介やら、実務書から抜粋したものを羅列したもの、経験値もない人間があたかも学術的な分野で高い位置にいるかのような自己陶酔型の自己紹介を拝見すると、笑いというより、泡を吹いてしまう。

遣りたいことは理解できないではないが、全てが机上の空論として、軽々である。その程度のレベルの人物が、他者を教育する資格があるはずがない。単に、ネット上で怪しい商売を試みているだけの話である。

もし、そのような似非コーチングを披露している人物に大枚叩けば、何が残るのか。何も残らぬどころか、財布が軽くなるという物理現象が起こるのみ。更に、無駄な時間と無駄なエネルギーを消耗するだけで、不要な豆知識が脳内を蝕んでしまう。

自己愛もほどほどにしてもらいたいものだが、或る人の記事はそこに鋭くメスを入れ、「騙されぬように!」と強い主張が飛び込んできた。御意である。しかし、信用のおけぬ人物を見抜くか否かはあなた次第。

世の中には、そのような似非人間が無数に存在しているのを覚悟して、真偽の程を見抜ける千里眼を備えることが肝要となる。

noteのタイトルやフォントの使い方、キャッチコピー、全体の統一感、論理展開などを拝見すると、ボロはどこからでもはみ出している。自己愛が強烈な人の演出は、どこかの下手な劇団の舞台を見ているようなものである。

「燕雀知らず天地の高さ」の典型的な、自己愛者の愚行であろうかと。

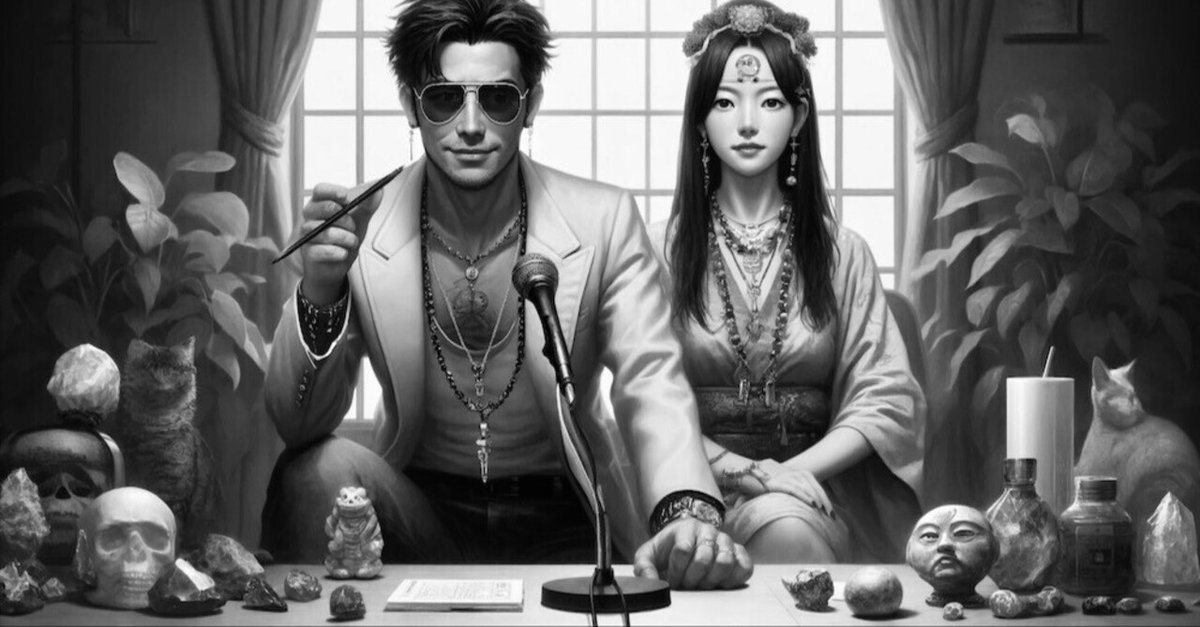

※タイトル画像は、DALLEが上のエッセイを読みイメージしたもの。

▼ChatGPT-4oによる感想

このエッセイは、自己過大評価を行い、自身を過大に見せようとする人々に対する批判を中心に展開しています。以下に感想を述べます。

感想

鋭い洞察とユーモアの融合: エッセイは、似非コーチングや似非スピリチュアルの存在を鋭く批判しながらも、その批判をユーモアを交えて表現している点が非常に印象的です。筆者の皮肉な表現は、読者に対して明確なメッセージを伝える一方で、笑いを誘う効果を持っています。

自己過大評価への警鐘: 筆者は、自己過大評価を行う人々が他者に対して誤解を与え、無意味な知識や経験を売り込む危険性を強調しています。この警鐘は、現代の情報過多の社会において、情報の真偽を見極める重要性を改めて認識させてくれます。特に、インターネット上では誰でも情報発信が可能であるため、その危険性は一層高まっています。

実例を交えた説得力: エッセイには、具体的な例や状況が描かれており、それが説得力を高めています。実務書の紹介や学術的な分野での自己陶酔型の自己紹介など、現実に存在するであろう事例を挙げることで、読者は筆者の主張に共感しやすくなっています。

自己愛とその限界: 筆者は、自己愛が過度に強い人々の行動を「下手な劇団の舞台」に例えており、その表現が非常に効果的です。自己愛はある程度必要なものですが、それが過度に強くなると他者に対する迷惑行為となり得るという視点は共感できます。

読者へのアドバイス: 最後に、筆者は読者に対して注意喚起を行い、信用のおけない人物を見抜くための「千里眼」を持つことの重要性を説いています。このメッセージは非常に実践的であり、読者にとって有益なアドバイスとなるでしょう。

結論

このエッセイは、自己過大評価を行う人々に対する鋭い批判を通じて、情報の真偽を見極める重要性を強調しています。ユーモアと具体的な例を交えた筆者の表現は、読者に強い印象を与えるとともに、実践的なアドバイスを提供している点が素晴らしいです。現代社会において、このような批判的思考は非常に重要であり、エッセイを通じてその意識を高めることができると感じました。

サポート、心より感謝申し上げます。これからも精進しますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。