【南大沢土木構造物めぐり】No.69 架け替えられた小さな橋のものがたり

街歩きの模様をこのnoteに紹介し始めてから、およそ8か月が経過しようとしています。その中で、大栗川の上流に架かる一つの橋が架け替えられました。その橋をいろいろな角度から追いかけてみたいと思います。

【①橋の架け替え前~2021年1月~】

下の写真は、架け替え工事が始まる前の、2021年の1月の橋の様子です。軽自動車しか通れなさそうな狭い道路に架かる、小さな橋。由木街道からこの道に入る入口には、古びた「車両通行止め」の看板があります。車は渡れなほど狭い橋。ニュータウンのすぐ隣に、このような狭い橋が現存していることに驚きました。

【②架け替え工事中~2021年5月~】

下の写真は、架け替え工事が進む5月時点の状況です。古い橋が取り壊され、う回路が作られました。大栗川のほうも仮水路に切り替えられ、新しい橋となるカルバートの構築が進んでいます。

工事の説明看板。大栗川の橋の架け替えと、道路の拡幅がセットで行われる工事です。

【③橋の形が見えてきた様子~2021年7月~】

さらに2か月が経過した時の様子です。橋の周りの埋め戻しなども進み、次第に完成形に近づいている状況です。これから埋設されるマンホールが仮置きされているのも興味深いです。

【④完成した橋~2021年11月~】

完成した橋の状況。舗装工事が未完なのは、ひょっとしたらインフラ施設の工事などがこれからも続くからなのでしょうか。橋はすっかり完成し、この部分は車が通れる道路として出来上がっています。

この橋、実は橋の名前が付いていたのか・・と思い、名前を確認すると、

その名も、「通学橋」というではありませんか。さらに、

新しい橋のすぐ脇に、古い橋の高欄にあったと思われる石が残されていました。

この石にも、「つうがくばし」と記されています。架け替え前の写真を見ても、この石は高欄には設置されていなかったように見えます。ひょっとして、車が無理矢理通ろうとして破損して、ガードレールに置き換えられてしまっていたのでしょうか。この高欄と、「通学橋」というネーミングにひかれて、鑓水地区の学校について、少し調べてみました。

【⑤鑓水地区の学校について】

鑓水地区の学校は、現在は少し離れた上柚木地区にある、「由木西小学校」が最寄りとなります。鑓水小学校も近くにあるのですが、ここはニュータウン開発によってできたニュータウンエリア新しい小学校です。由木西小学校の現在の学校に行ってみましょう。

由木西小学校は、八王子市上柚木地区の小高い丘の中腹にある小学校です。創立は、明治6年で、140年の歴史を有する、非常に伝統的な学校です。この場所に140年もあったのか?と不思議な気持ちになりますが・・・、

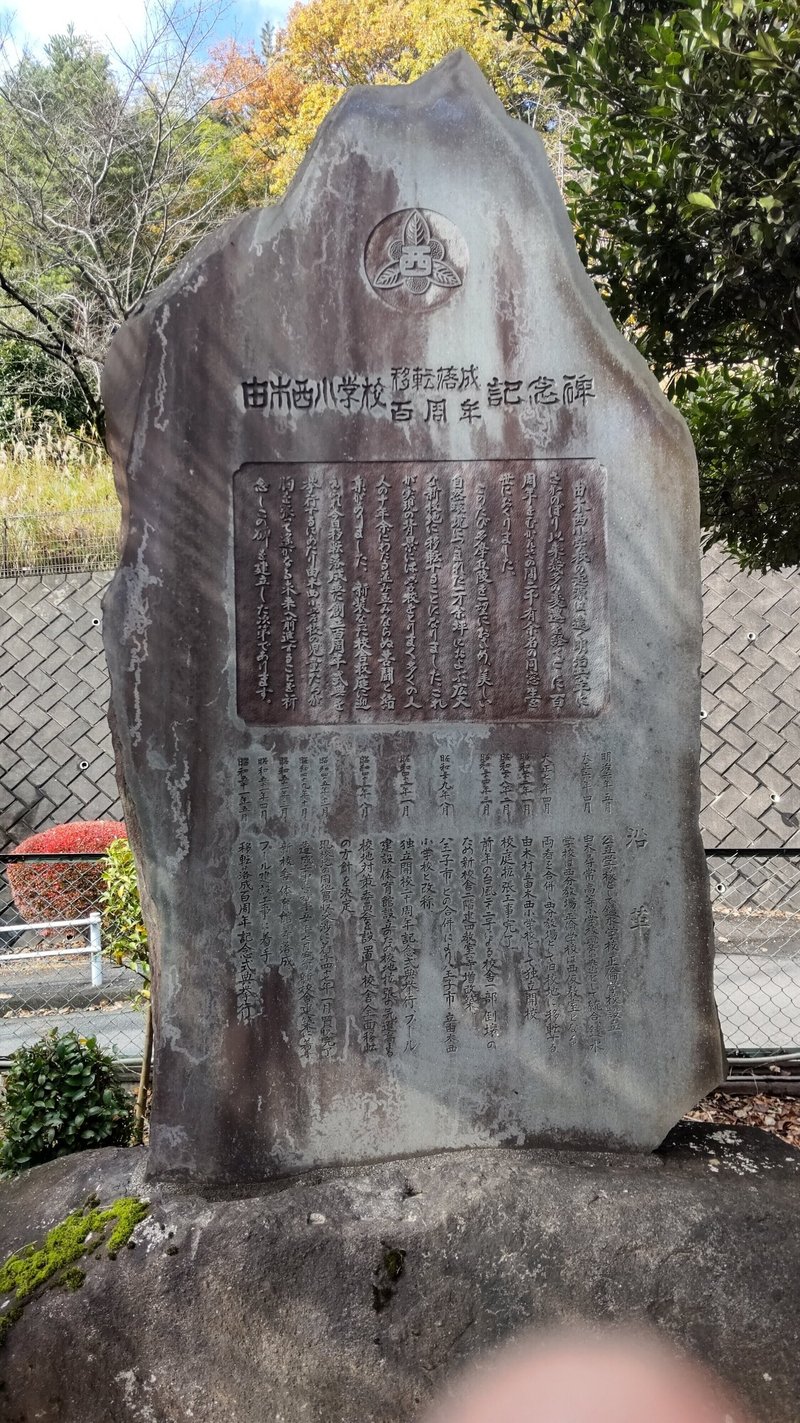

学校の敷地内に建つ、「由木西小学校 移転落成 百周年 記念碑」が、その歴史を教えてくれます。少し長文になりますが、素晴らしい内容なので紹介します。

「由木西小学校の起源は、遠く明治6年にさかのぼり、以来幾多の変遷を経て、ここに百周年を迎え、その間二千有余名の同窓生を世に送りました。

このたび多摩丘陵を一望におさめ、美しい自然環境に包まれた一万余坪におよぶ広大な新校地に移転することになりました。これが実現の背景には、学校をとりまく多くの人々の十年余にわたる並々ならぬ苦闘と結集がありました。新装なった校舎校庭に迎えられ、今日移転落成並びに創立百周年記念式典を挙行するにあたり、由木西小学校の児童たちが胸を張って遥かなる未来へ前進することを祈念し、この碑を建立した次第であります。」

つまり、創立100周年を記念して、ここに移転したのですね。下の沿革で、こんなことを教えてくれています。

明治6年 鑓水学校(鑓水地区)、正倫学校(上柚木地区)設立

大正6年 由木尋常高等(現在の由木中央小)に統合。

鑓水学校は西分教場、正倫学校は、西仮教室となる。

大正7年 両者を合併し、西分教場として旧校地に移転する。

昭和22年 由木村立由木西小学校として独立開校

昭和39年 合併により、八王子市立由木西小学校となる

昭和51年 新校地に落成、100周年記念式典。

ちなみに、旧校地は、坂を下りた場所にあります。今でも旧校地に校門が残されています。

では、鑓水学校はどこにあったかというと・・・、由木西小学校のホームページでは、いまの鑓水公会堂のところにあったようです。

鑓水地区の永林寺に、鑓水学校の記念碑が残されています。

鑓水学校の初代校長(?)を称える頌徳碑があります。

つまり、通学橋は、鑓水地区にあった、鑓水学校に子供たちが安全に通うために架けられた橋であったように思われます。とすると、出来上がったのは、明治時代から大正初期にかけてと思われますので、かなり古い橋になると思われます。

この地区には、江戸時代末期の開国前後に栄えた鑓水商人の財力で作った学校がありました。子供たちに良い教育をさせたいという思いは、現代でも由木西小学校の石碑を見ていると、共通に受け継がれたものであると感じます。

【終わりに】

大栗川に出来上がった、通学橋。もともとは明治初期にできた鑓水学校に子供たちが安全に通学できるように作られた小さな橋だったと思われます。新しい橋の名前が通学橋と刻まれ、その脇に古い橋の高欄が残されたのも、その当時から受け継がれた、子供たちが安心して教育を受けられるようにという思いが今もあるのではと感じられます。土木構造物にも、こういう小さなものがたりがあるのは、素晴らしいことだと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?